クリックで拡大。

クリックで拡大。

長野の方からの修理依頼品である。おっちゃんが修理するのはこの機種5台目。今年に入ってからはほとんど修理依頼を引き受けていないので、久しぶりの作業になる。

クリックで拡大。

修理依頼に至った内容は主にハムということだ。平滑用の電解コンデンサも熱く感じるし、臭いもするというからやや重症という感を受けた。文字だけの情報だけれども、こういう症状は電解コンデンサの漏れ電流が大きくなった時によく経験する。

ただ同じ機種をこれまで4台修理した記録を読み直してみると、平滑用の電解コンデンサを交換せざるを得ない障害を経験したことがなかった。今回は珍しいケースかもしれないと考えた。

クリックで拡大。

厳重に梱包された荷を解き、電源を入れてみる。想像では大きなハム音を期待していたのだが、短時間、ハムを耳にしたばかりで、落ち着くとまったく静かである。FMは電源ラインのアンテナだけですごく感度よく受信できている。ボリウム一杯にしてもおっちゃんの耳にはいい音で鳴っているとしか感じない。おかしいなあ・・・。

クリックで拡大。

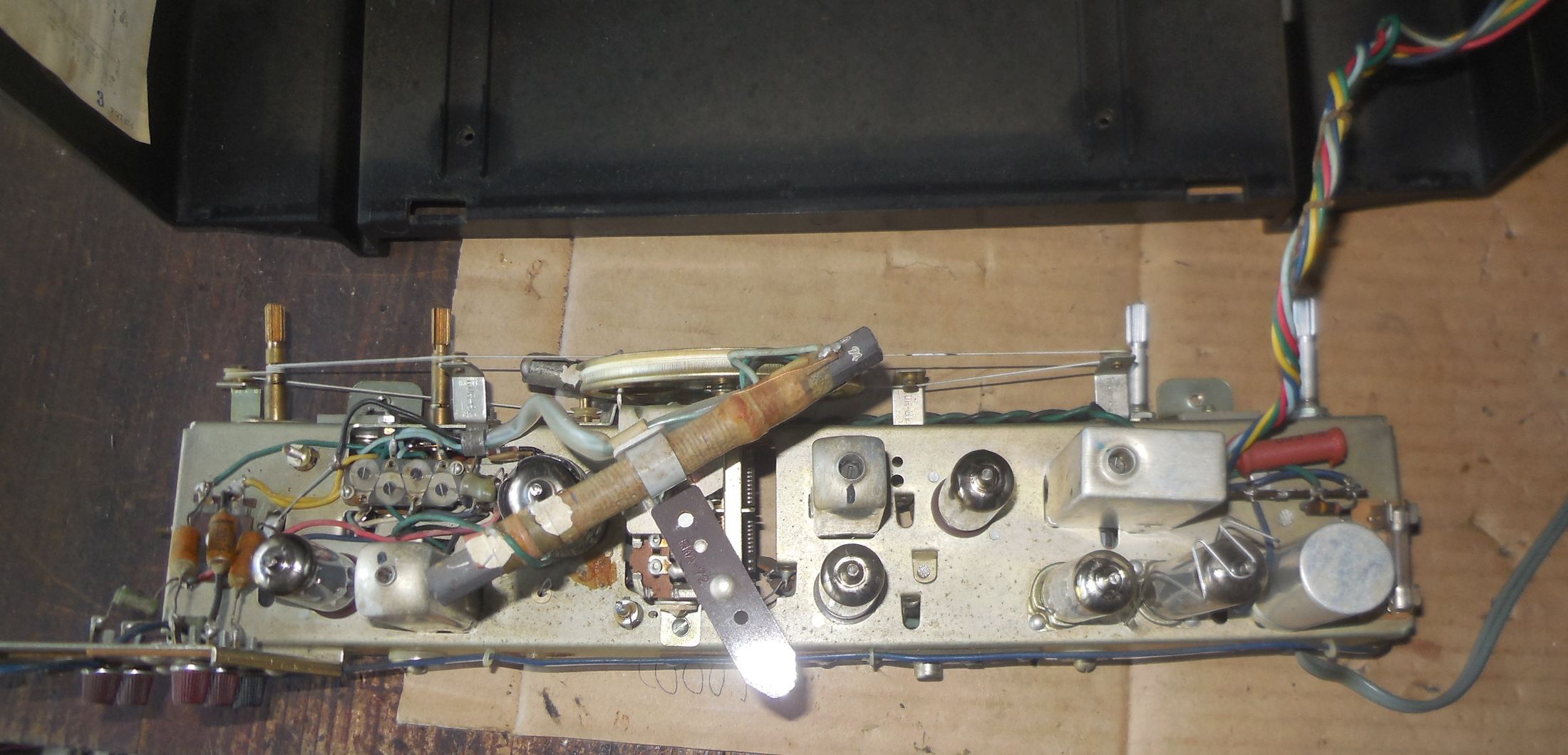

おっちゃんの耳はかなり機能低下しているのは間違いないけれども、高音ならいざ知らず、低音のハムならさほど感度低下していないはずなのだが、ここは定量的にオシロスコープで確認してみるしかない。そこで中身を引っ張り出す。

クリックで拡大。

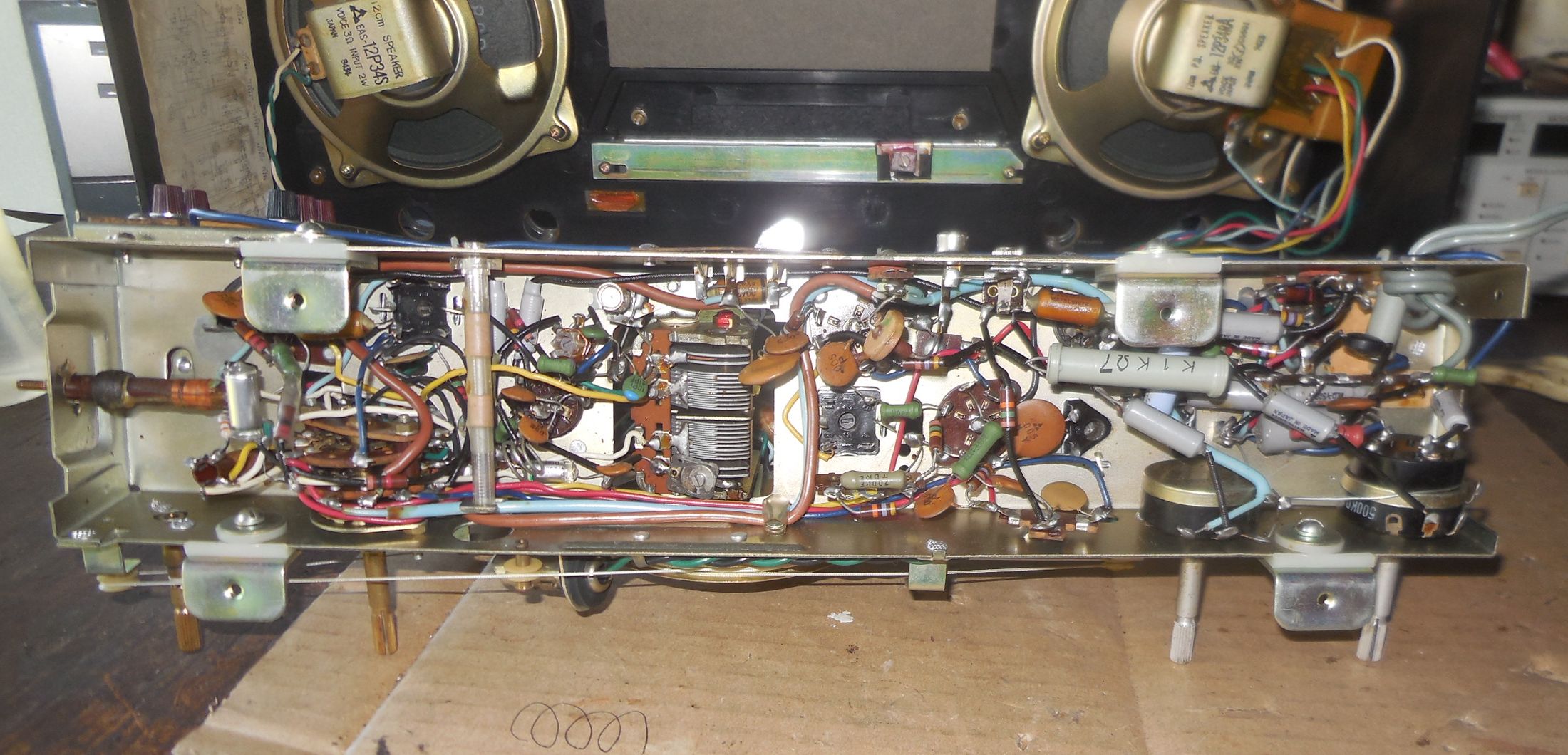

シャーシの中身はこれまでまったく手が入った様子はない。使われているコンデンサはセラミックコンデンサが多く、絶縁低下が疑われるオイルコンデンサは低周波増幅部だけのようである。

クリックで拡大。

ハム対策を行う前に、ACラインのコンデンサとカップリングコンデンサだけは交換しておこう。これは交換前の画像。

クリックで拡大。

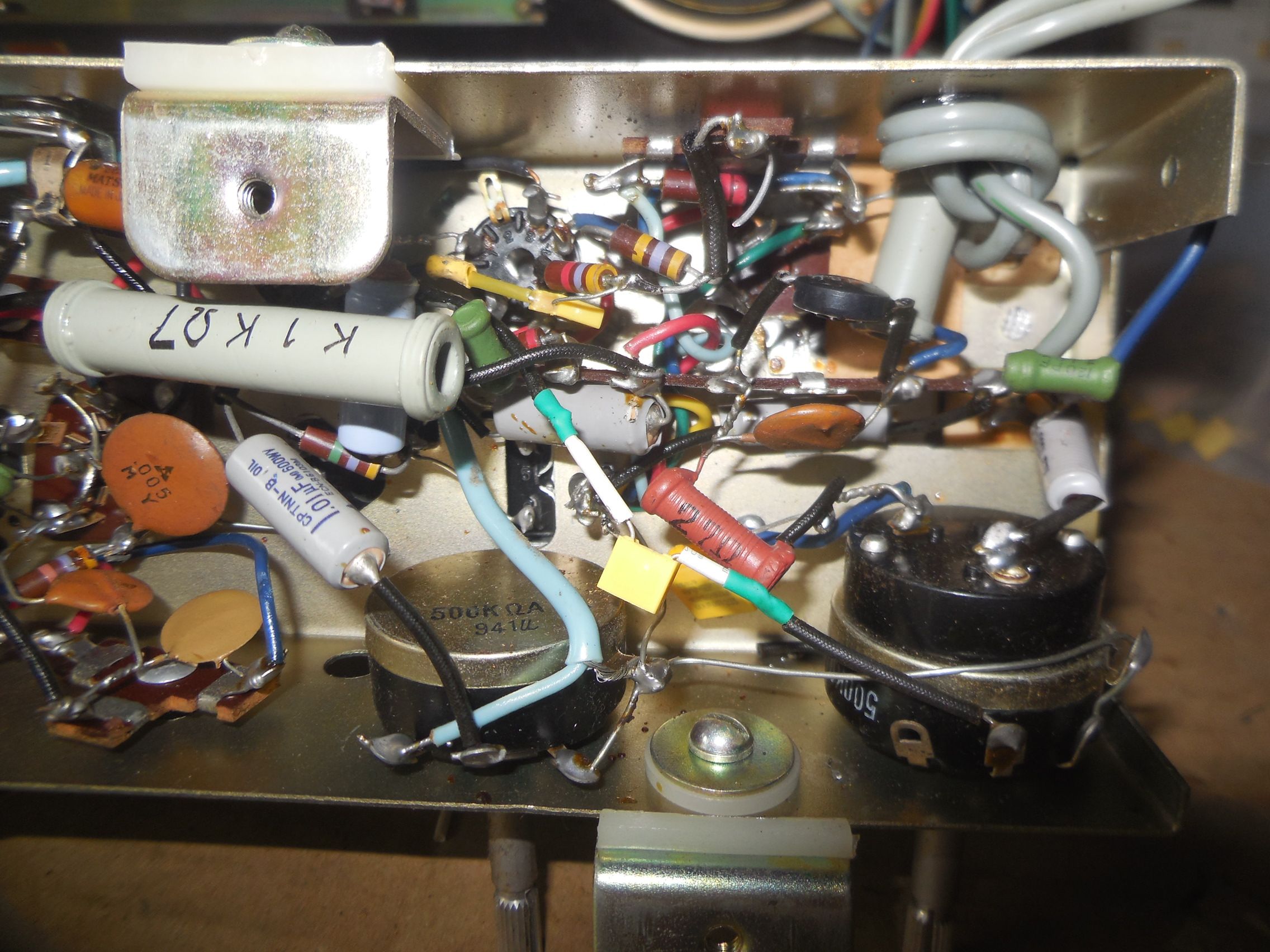

交換したのは3個。ACラインコンデンサは0.047μF、出力管のカップリングコンデンサは0.01μF、音質コントロール用のコンデンサは0.0047μF、いずれもナショナル製のOILコンデンサだったが、絶縁はまったく劣化していなかった。素晴らしく優秀な部品である。

DC高圧がかからない残りの2個のOILコンデンサはそのままとする。

クリックで拡大。

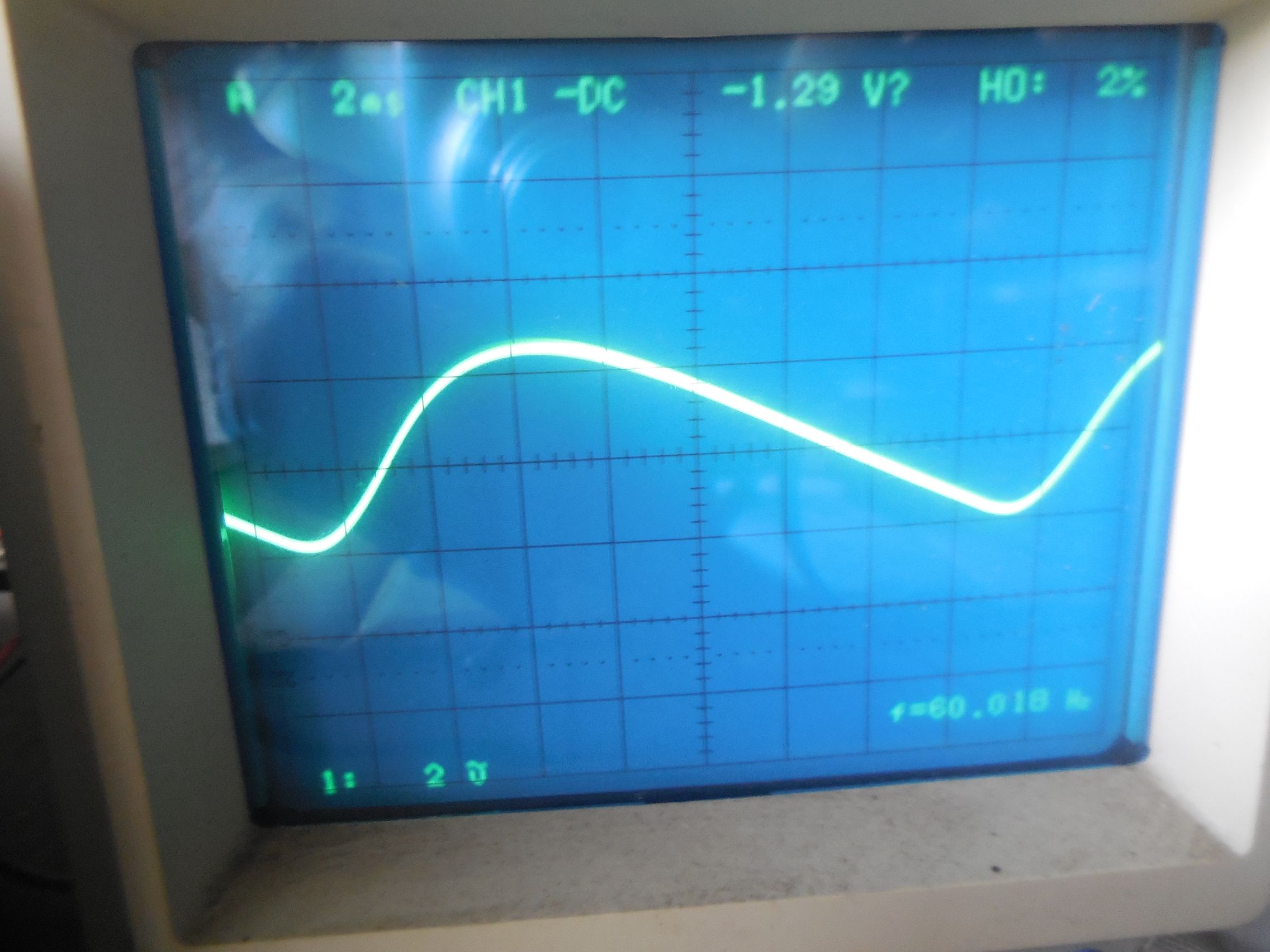

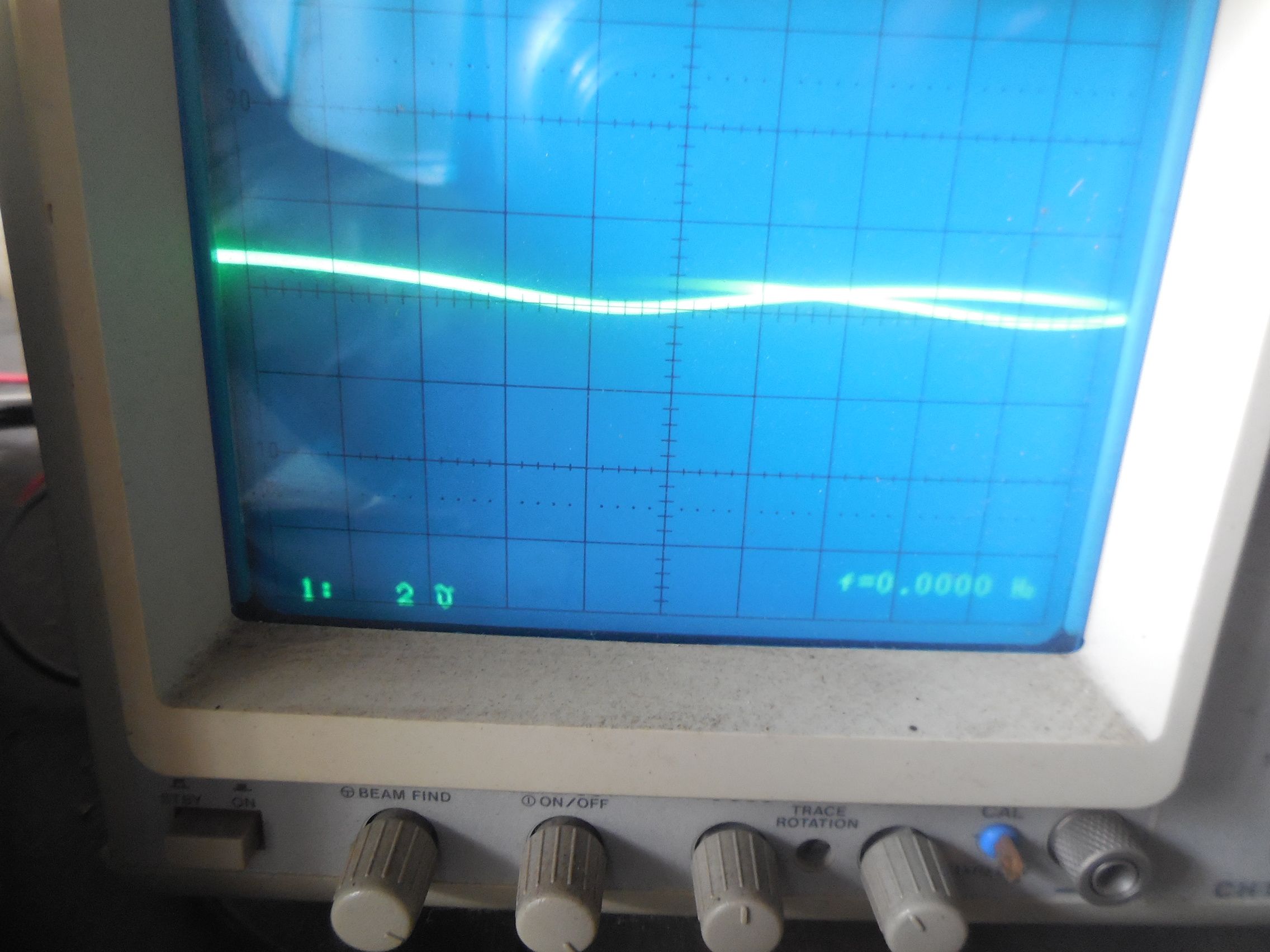

さて、おっちゃんの耳では判然としないハム成分を視認する。出力トランスへ供給されるB電源のハム成分は4VP-Pもあった。この程度あると口径16センチ以上のスピーカーだとハムが出ていると分かるレベルなのだが、このセットのスピーカーは12センチなので、ちょっとおっちゃんには分からなかったなあ・・・。

クリックで拡大。

ただし耳の感度がいい人には当然ばれるレベルだろうから、平滑回路を1段増やすことにした。オリジナルの平滑回路の前段に82μFの電解コンデンサと170Ωの平滑抵抗を組み込む。安直にハムを減らす方法としてこれまで採用してきた回路で、B電圧は多少下がるが、ハム軽減の効果は高い。

クリックで拡大。

平滑回路を増やした後のハム成分は大きく減少した。1VP-P以下まで数値が落ちたので、まあこれで勘弁してもらおう。

これで定常的なハム対策は終わったのだが、電源投入直後にかなりのレベルで聴こえてくるハムの問題は解決しない。数十秒くらいで次第に収まるので障害の程度としては低いのだが、気になる人には気になる問題である。

この原因は経験的に出力管周りにあると考えていい。トランスレス構成の出力管のヒーターラインとグリッド電極間の絶縁劣化というのが要因なのだが、真空管そのものに原因がある場合もあれば配線周りに問題がある場合もある。

今回は真空管そのものではなくソケット周りのようである。この症状、電源投入直後のハムというのはよくプリント基板を使用したセットで起こることがあり、対策に苦労したことが度々ある。とくにナショナルのセットで顕著だ。プリント基板上の配線間の絶縁低下ということもあれば、ソケットの劣化というケースもある。今回はソケットに問題ありということだと思う。

ソケットの交換、できれば絶縁性の高いタイト製のものに交換したかったのだが、あいにくソケットの手持ちがなく、交換の手間もかなりのものになるので今回は断念した。今後、この症状がひどくなって数分ほども続くようになればなんとしてでも交換したほうがいいだろう。しかし猛暑のさなか、今はちょっとやる気が起きない・・・。依頼者には大変申し訳ないが・・・。