久しぶりに修理机に患者が載った。半分物置になってしまったような机の上を片付けて、広島からやってきたFMステレオチューナーをそっと置く。

これまで2台修理した記録があるトリオ製のチューナーである。ホームページの修理記をご覧になった読者からの修理依頼品だ。なんでも5年ほど前に調子が悪くなってそのままになっていたものだという。

FM専用のチューナーなので、外部入出力の端子などは非常に簡素。背面がコードでごちゃごちゃになることはない。だから修理もしやすいはずだ。

しかしながら、かれこれ半年以上修理を受け付けていなかったので、修理の勘を取り戻すには少し時間がかかりそう。

クリックで拡大。

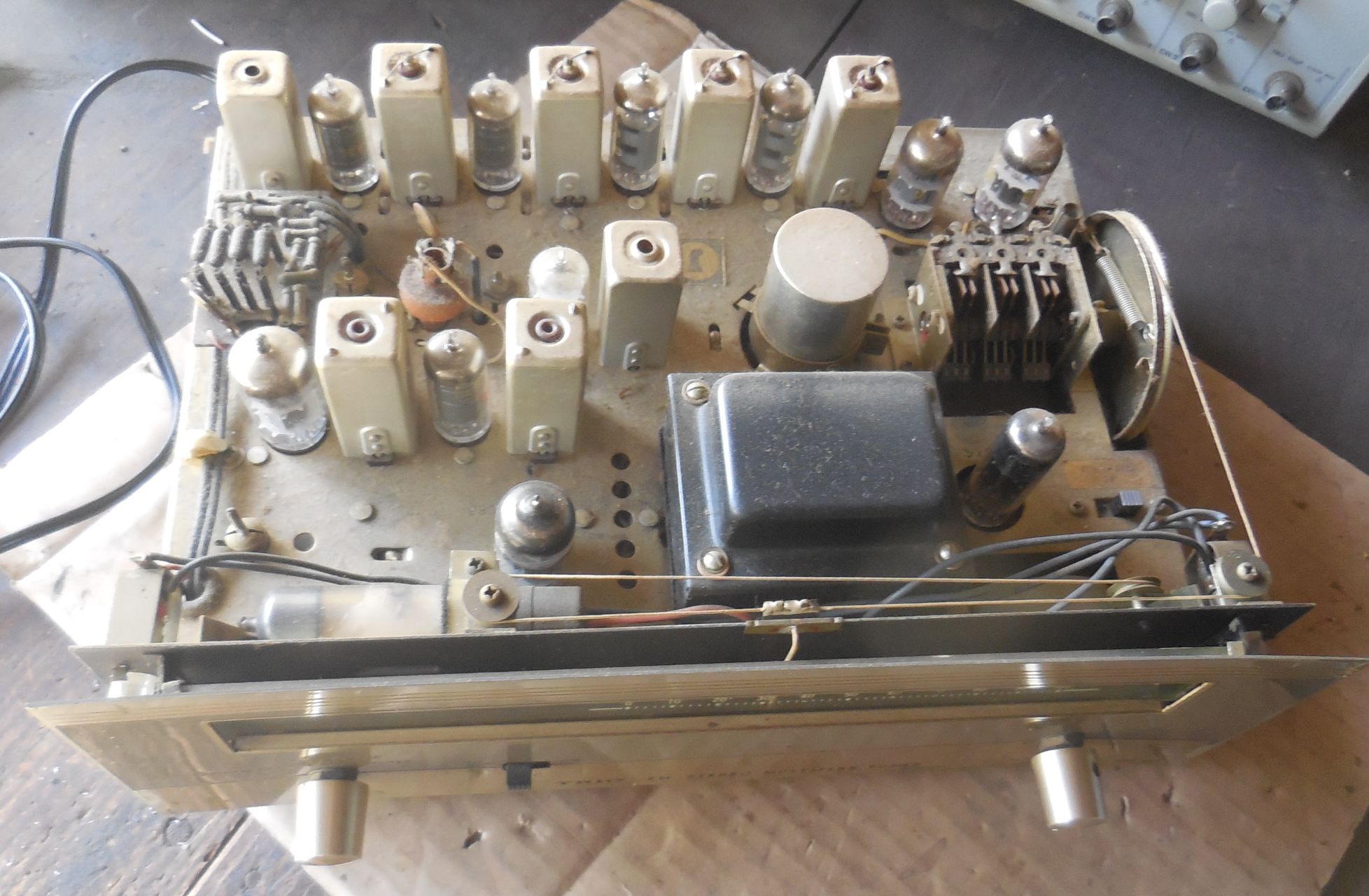

電源を入れてみたが、マジックアイは輝いているものの、チューニングノブの操作だけでは何も反応しない。上の蓋を開けてみよう。中はうっすらと埃が積もっている。かなりの期間、メンテナンスがされた気配はない。

真空管のヒーターはすべて点灯しているようだが・・・。

クリックで拡大。

底蓋にその昔なんとなく見覚えがあるシールが貼ってあった。トリオのサービス部門で一度メンテナンスがされた経歴があるようだ。日付はうっすらと読み取れる。数字の並びから昭和50年11月というのがおっちゃんの推理。1975年なので、それから50年ほどの時間が経過している。

この時期は杉沢さんという担当者が腕を振るっていたようだなあ・・・。まだ健在であろうか・・・。

クリックで拡大。

シャーシ内部の部品を眺める。以前修理したものと見比べると黒いペーパーコンデンサが目立つ。たぶん1975年のメンテナンスの際にほとんどのコンデンサが交換されたのだろう。

とはいえ、それから50年。この黒いオイルコンデンサにあまり耐久性は望めないので、いくつかのコンデンサは交換しなければならないだろう

B電圧のチェックから始めよう。整流管の直後で125Vというのはやや低いけれども真空管のへたり具合からすればこんなものかもしれない。さて、あとはどこから手を付けていくか・・・。

とりあえずはテスターで各真空管のプレート電圧を当たっていこうと考えた。IFTがたくさんあるのでその巻線の断線もわかることだし・・・。テスター棒を当てていくと電圧はほぼ正常。しかしIF段での電圧チェック時に通常聞こえるはずのノイズが届かない。すると信号復調後の増幅段が働いていないのかな・・・。

クリックで拡大。

最終の音声出力は12AX7/ECC83という球が担う。この球をぐっと押さえつけるとノイズが聴こえた。初めてチューナーが反応した。どうやら真空管の脚の接触が悪くなっている可能性が高い。

クリックで拡大。

他の真空管も順々にグリグリッと頭を押さえつけていく。するとIF初段の球で再び反応があった。この球で発生したノイズが聴こえるということは、以降の段での動作は良好という可能性は高い。

しかしこの球も含めて、このセットに刺さっている球は海外製のものがほとんど。双三極管はヨーロッパ製だし、五極管は米国製が主だ。この6BA6などはかつてのソビエト連邦(USSR)の表示も見える・・・。

クリックで拡大。

これらの処置を施したうえで、最終的には電源スイッチ兼モード切り替えスイッチの操作で受信ノイズが聞こえ始めた。いろんな箇所の接触不良が受信動作を阻害していたようだ。

チューニングノブを回すといくつかの放送局が受信し始めた。山の中の我が家なので受信電界は低いがけっこう感度よく受信している。FMとSTEREOの切り替えにまだ不安定さは残り、ときどき音が切れるけれども、これはスイッチを何度も操作することで解消していきそうな予感。あとは慣らし運転をしながら安定度を確認していこう。

クリックで拡大。

音は蘇ったけれども、依頼者の情報による「発振音のような症状」が気になっていた。その症状が出たので長く使われないでいたのだ。おっちゃんにはそういう症状がピンとこなかったので、再度詳しく症状を尋ねてみると、ハムのような音だということが分かってきた。

ハムならば身に覚えがあった。というのもこれまでハム音交じりでの試聴をずっと続けていたのだ。しかしそのハム音はおっちゃんが使用している真空管レシーバーの症状でもあって、チューナーのハムとは考えていなかったのだ。これはおっちゃんのひどいミスである。

さっそくハムの無いアンプを用意して再度チューナーの症状を確かめてみると、チューニングの最適ポイントでは気にならないが、ちょっとチューニングをずらすと確かにハムが出ている。高周波段でハムによるAM変調を受けた信号がレシオ検波をされたとき、最適ポイントではAM成分が打ち消されてハム音が小さくなり、同調がずれるとハム成分が検波出力に大きく出てくるという理屈だ。

対策としてはB電源の平滑コンデンサを交換することになる。整流管直後のブロックコンデンサ(40μ×3)を個別の電解コンデンサに置き換えることによって症状は劇的に収まった。元々この機種の弱点でもある平滑用の電解コンデンサは予防保全として交換予定にはあったのだが、症状を確認してから実施することにしていた。症状確認、原因推定、対策がきちんと理屈通りになったときはいつものことながら気分がいいものである。

クリックで拡大。

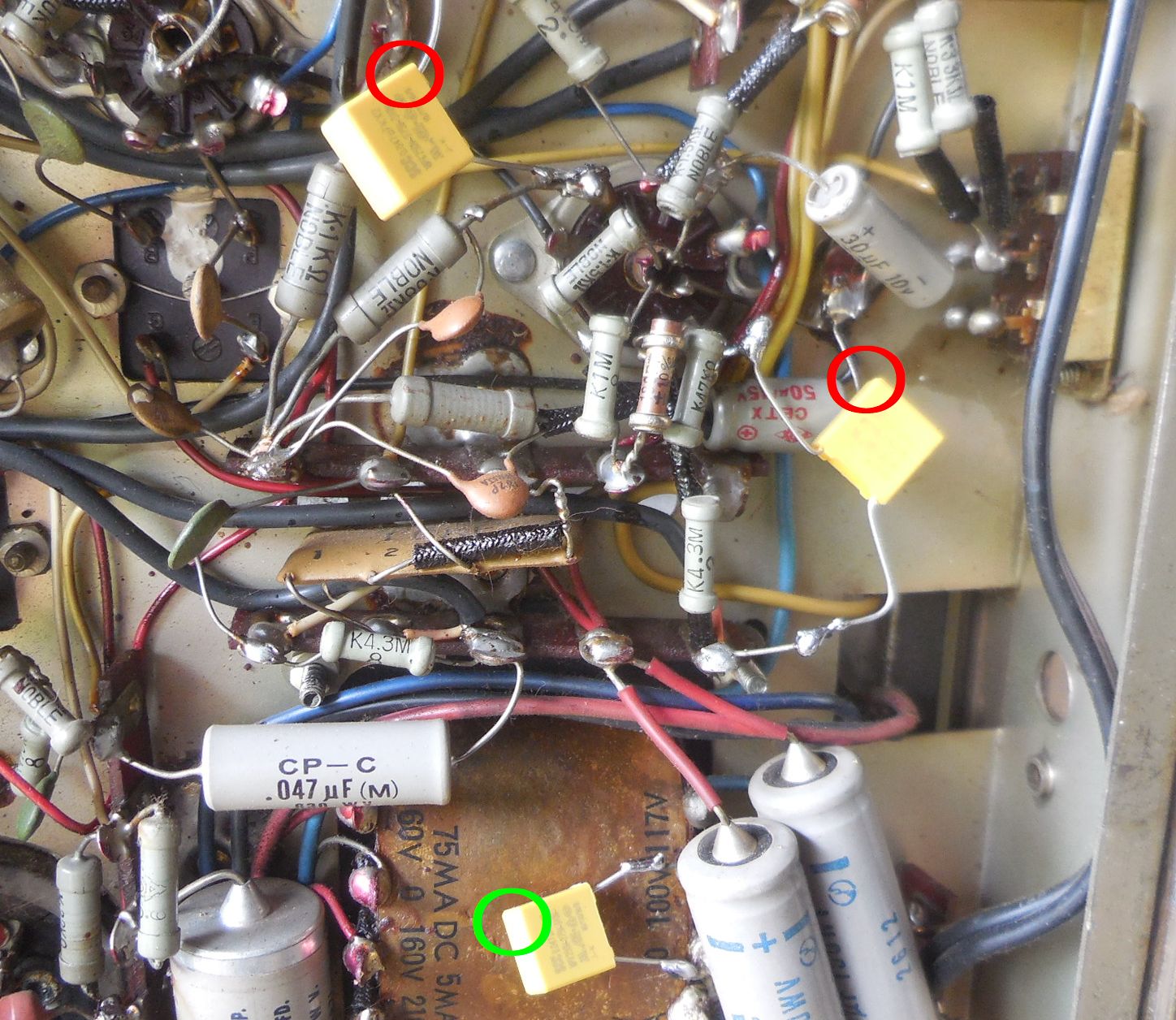

快適に動作しているのでこれで修理完了としたい。最後に50年前に交換されたオイルコンデンサについてもいくつか交換しておこう。

信号の出口にある2個(○)は絶縁低下すると出力端子にプラス電位が現れてしまうので、下手をすると感電したり、アンプにダメージを与える可能性もある。外したコンデンサはほとんど劣化していなかったが、予防保全の意味で絶縁性のいいコンデンサに置き換える。

また○のコンデンサはAC100Vラインの両端に接続されていて、絶縁低下により破裂する恐れのあるポイント。50年以上も前のセットでは2割程度の確率で破裂しているコンデンサを見る。現在では爆発しない構造の安全規格に合致したコンデンサを使用することになっている。