名古屋からの修理依頼品、第2弾。今回はFMが受信できるラジオの周波数変更を主眼に修理をすすめる。

De Waldという米国製らしくないメーカー名のセットだ。radiomuseumのサイトによれば、1949年製造のものだという。終戦直後だから米国のFMラジオとしてもけっこう古い。

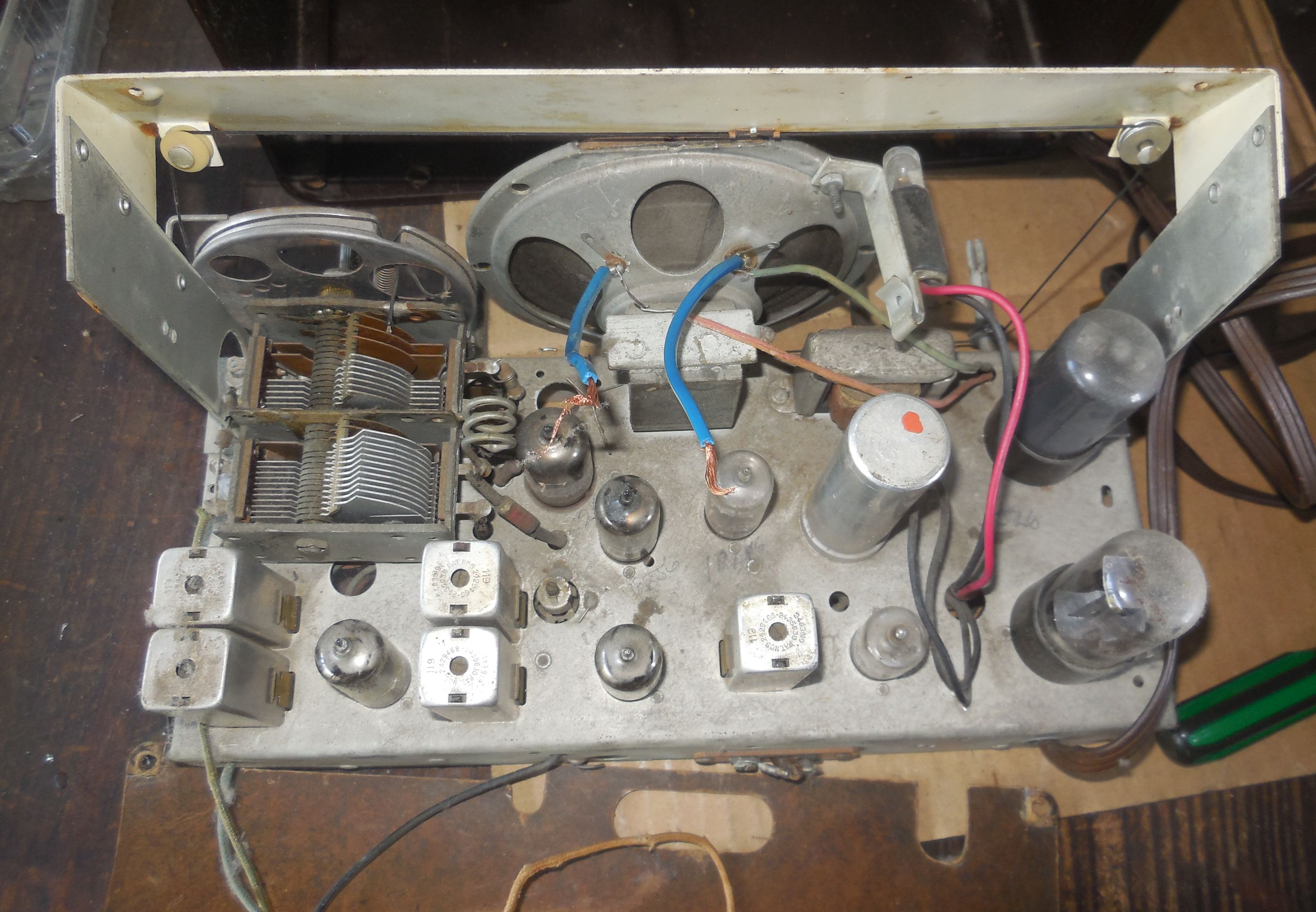

AM用のループアンテナがビルトインされている米国ラジオの標準スタイル。整流管と出力管の2本にオクタルベースのGT管が採用されているほか、すべてmt管の構成だ。トランスレスでヒーター電圧の合計が米国の電源電圧117Vを上回る125Vというのがひとつのポイント。日本の100Vでは動作するかどうか怪しい。とくにFMは・・・。

回路図は手持ちの資料の中で見つかった。では中身を取り出して状態をみていこう。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

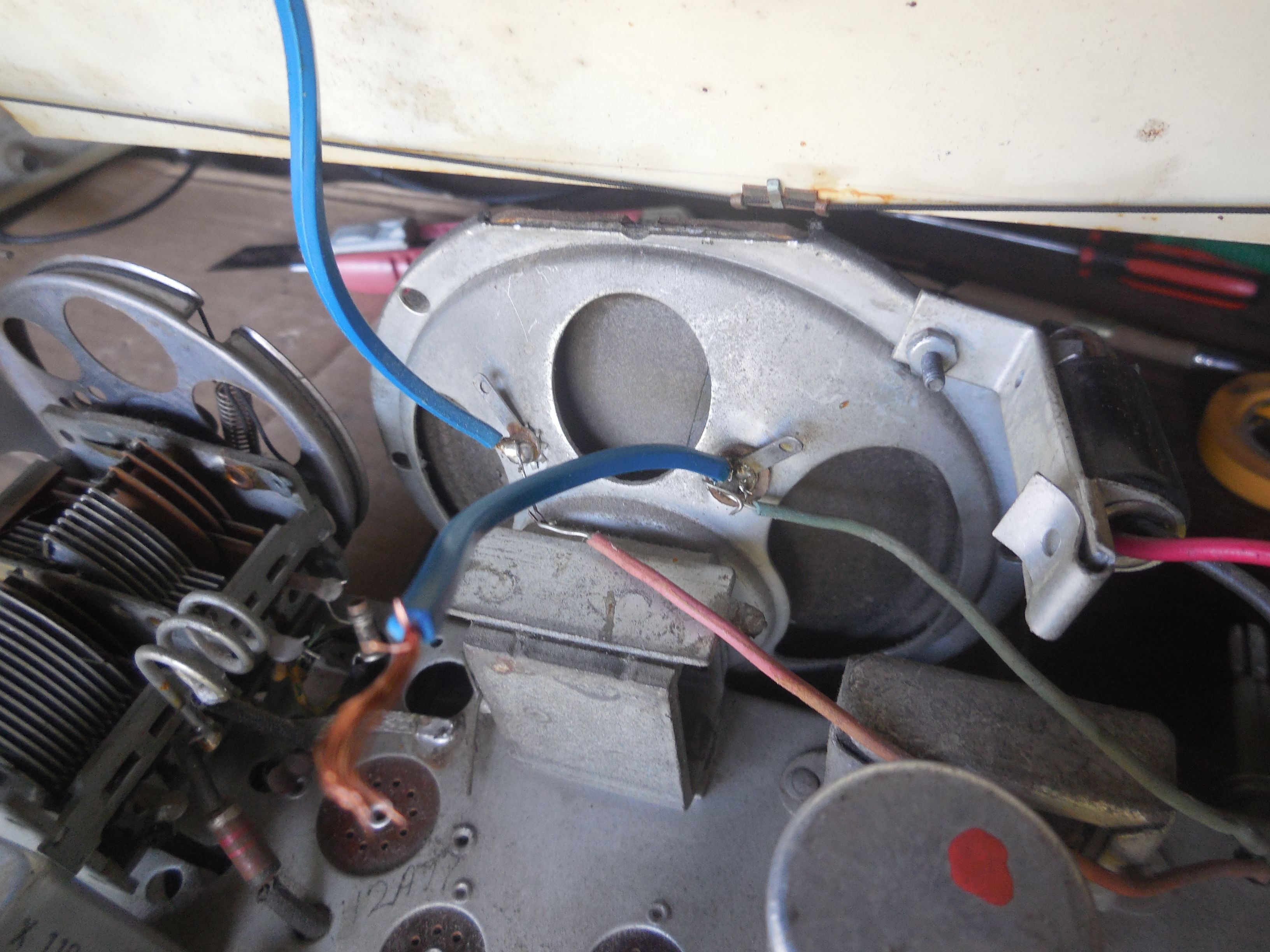

底ビス4本はゴム脚の固定を兼ねていた。米国製ラジオでゴム脚が使われているのはめったに見ない。ツマミ4個を抜くとスピーカーも含めてそのままシャーシが出てくる構造。これはメンテナンスがやり易い。前回のラジオと同じように、スピーカーの端子からは外部へ伸びていたであろうと思われる線が残っている。これはスピーカーだけを使用する用途で改造された痕跡のようだが、同時にトランスからと思われる線も繋いであるのが謎・・・。。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

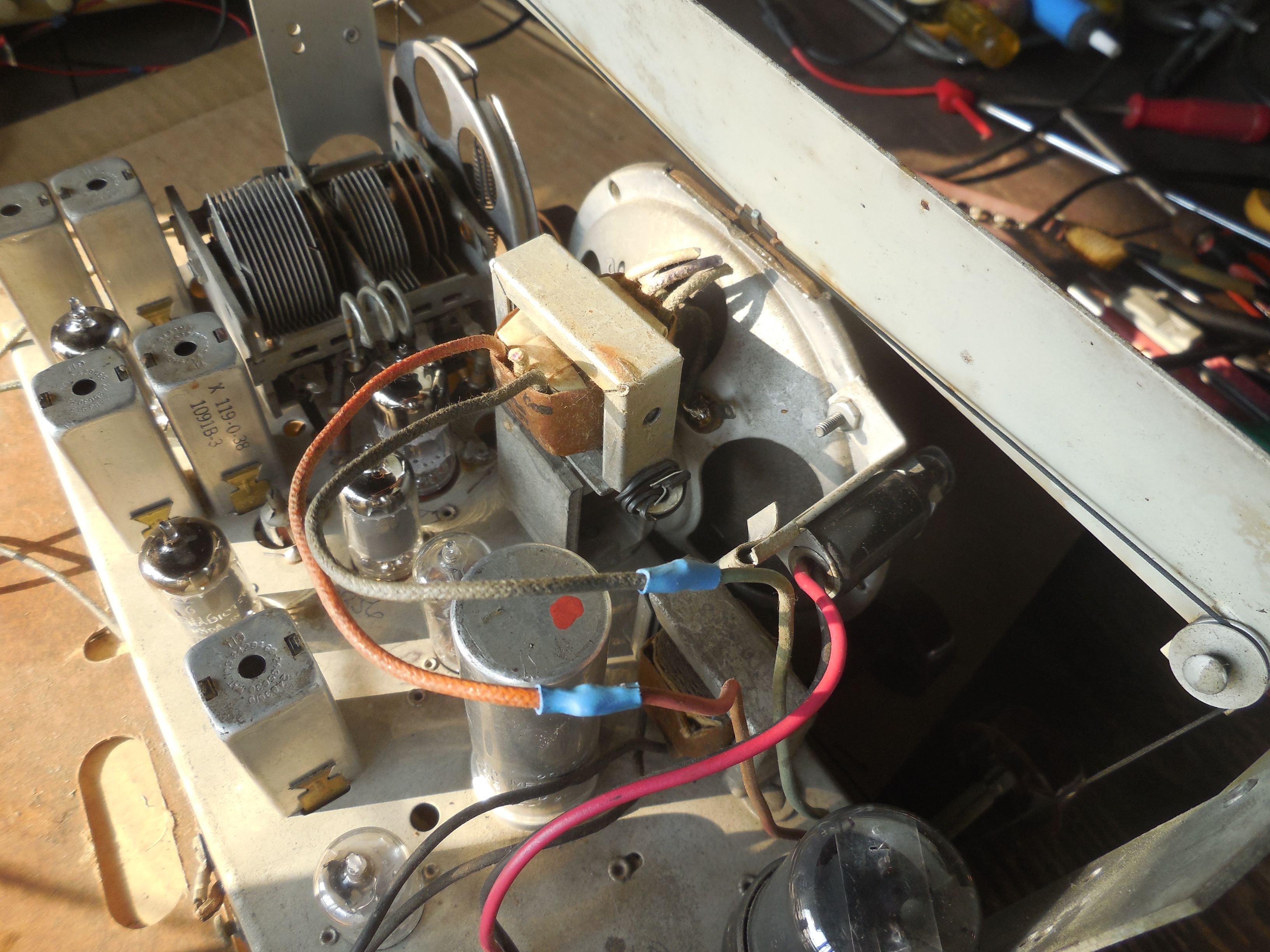

左上にフロントエンド。FM・AM兼用のバリコンが同調機構の要。12AT7が両バンドの局発混合を担う。FM用のRF増幅はあるものの、IF増幅が2段なので、感度面ではさほどいいとは言えない。

真空管にヒーター電圧6.3Vの増幅管3本を使用するなど、ヒーター電圧をできるだけ上げないように苦労している背景がわかる。それもこれもこのセットでは整流管を採用しているからだ。FMラジオの流れで言えばこの後すぐにセレン整流器が例外なく使用されていくわけで、そうなると性能的に優れた12.6V球が使えるようになり、電源電圧の問題はかなり楽になるのだ。このセットの真空管構成は世代交代の渦中にあった悩み多き設計の結果と言えるかもしれない。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

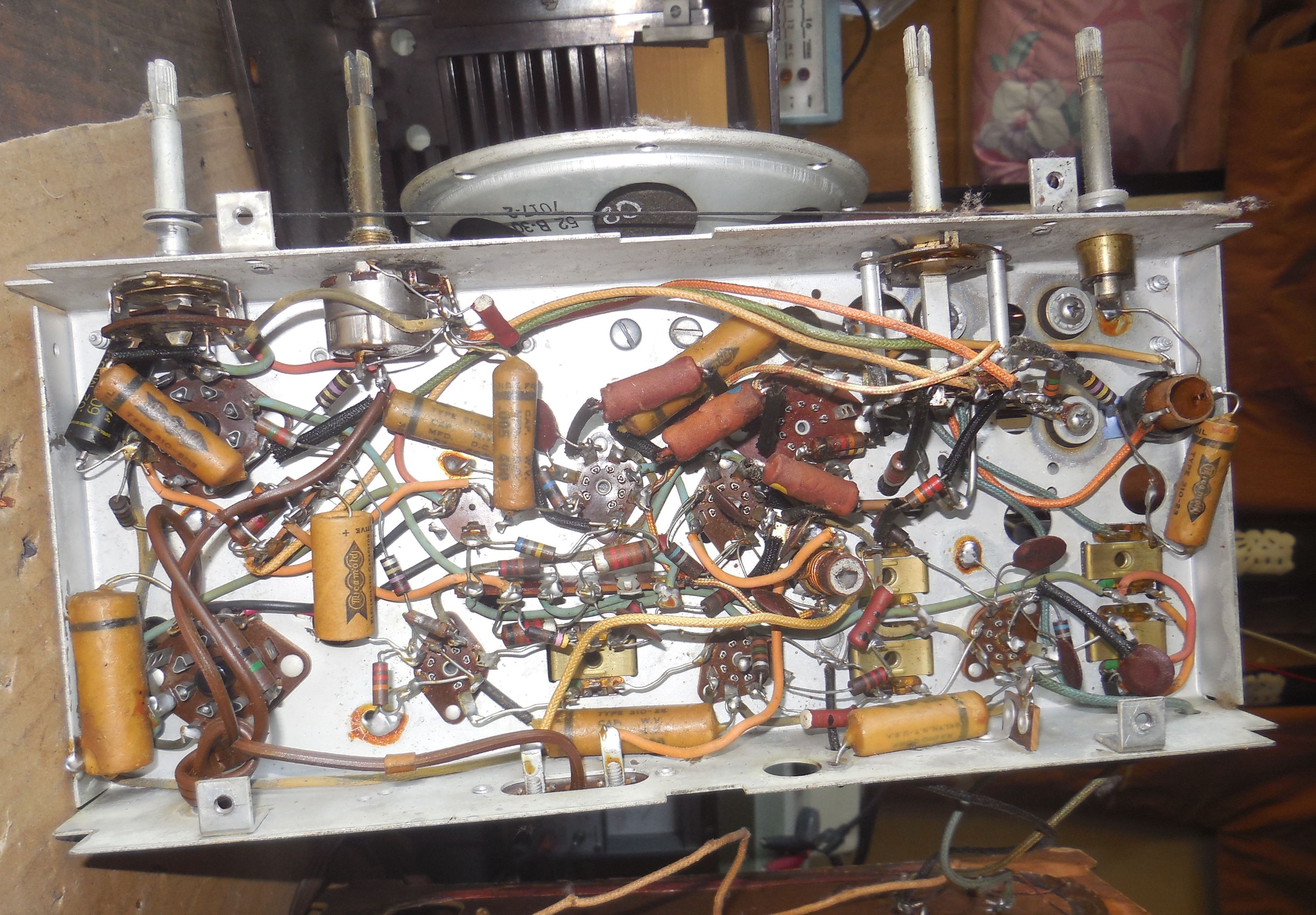

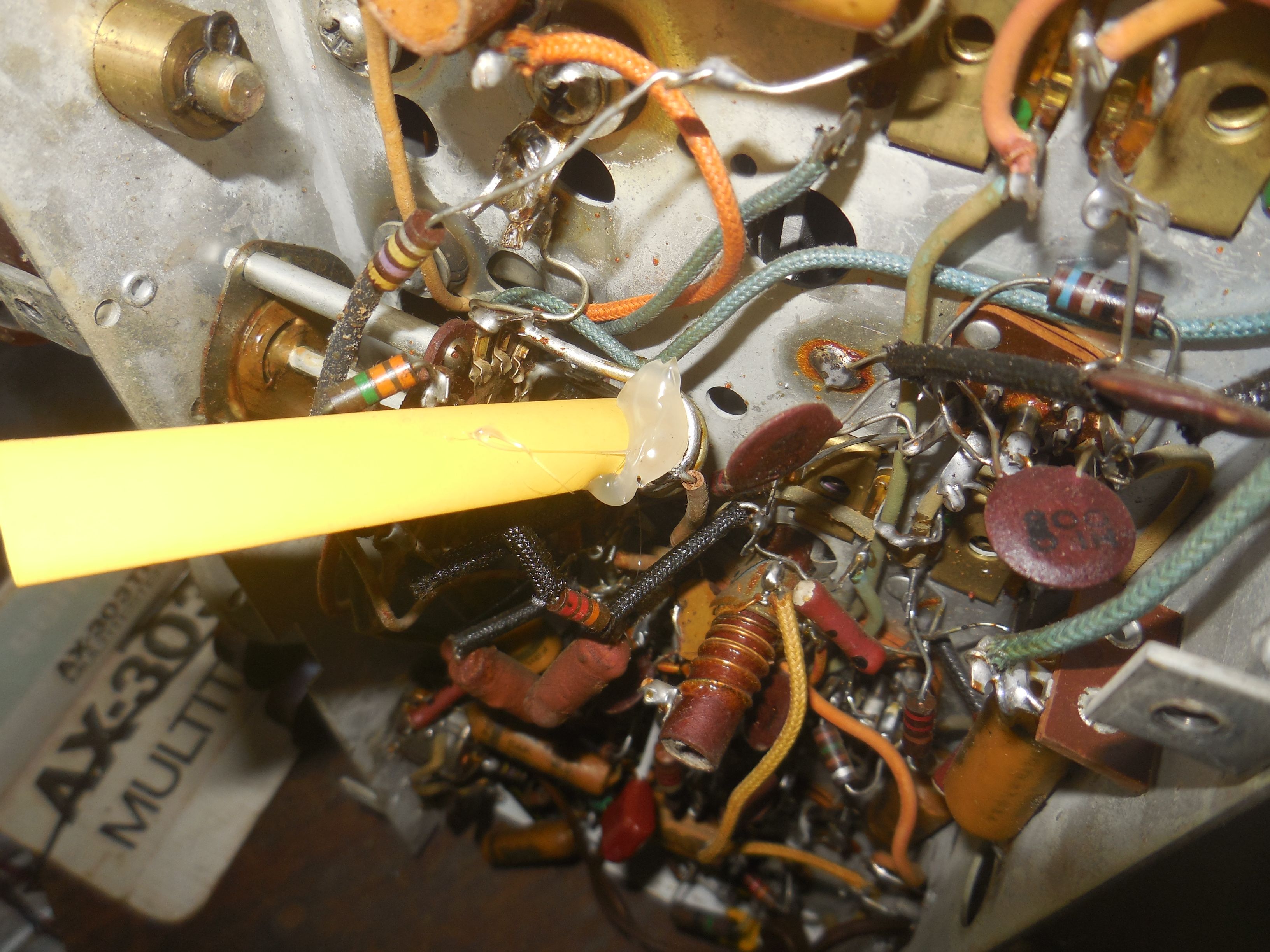

シャーシ内部を見る。コンデンサや抵抗の交換の痕はなさそう。ACラインに入っているペーパーコンデンサをはじめとしていくつかのコンデンサは交換の必要があると思われる。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

スピーカーのチェックをやろうとして初めて気づいた。出力トランスが見当たらないのである。スピーカーの隣にトランスに似た部品があったのでてっきりそれがトランスだと思い込んでいたが、それは平滑用のチョークコイルだった。

出力トランスはスピーカーマグネットの上に設置されていた痕跡がある。なぜか出力トランス1次側に接続されていた線がスピーカー端子に直接接続されていたのに驚く。これでスピーカーが断線するということはまずないと思う(この回路の電流容量がないので)のだが、スピーカーの端子から引き出された線には120Vくらいの高圧がかかっていたわけで、感電の危険が大いにあったのではなかろうか・・・。

そう思いながら真空管をひとつ一つチェックしていく。すると1本のヒーターが断線していることが分かった。フロントエンドの12AT7がその球だ。すると全数の球のヒーターに電流が流れない仕組みなので、B電圧が発生しないのは自明。この状態であれば感電はなかったわけだ。少し興奮から覚めた・・・。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

出力トランスを探す。ストックの中にちゃんとしたモノがほとんど尽きてしまったので、正体不明のトランスの中から使えそうなものを探す。目安は1次側と2次側の巻線の抵抗値。1次側の巻線が数百Ωで2次側が4〜8Ω程度のものが見つかって動作チェック。なんとか使えると踏んで取り付ける。

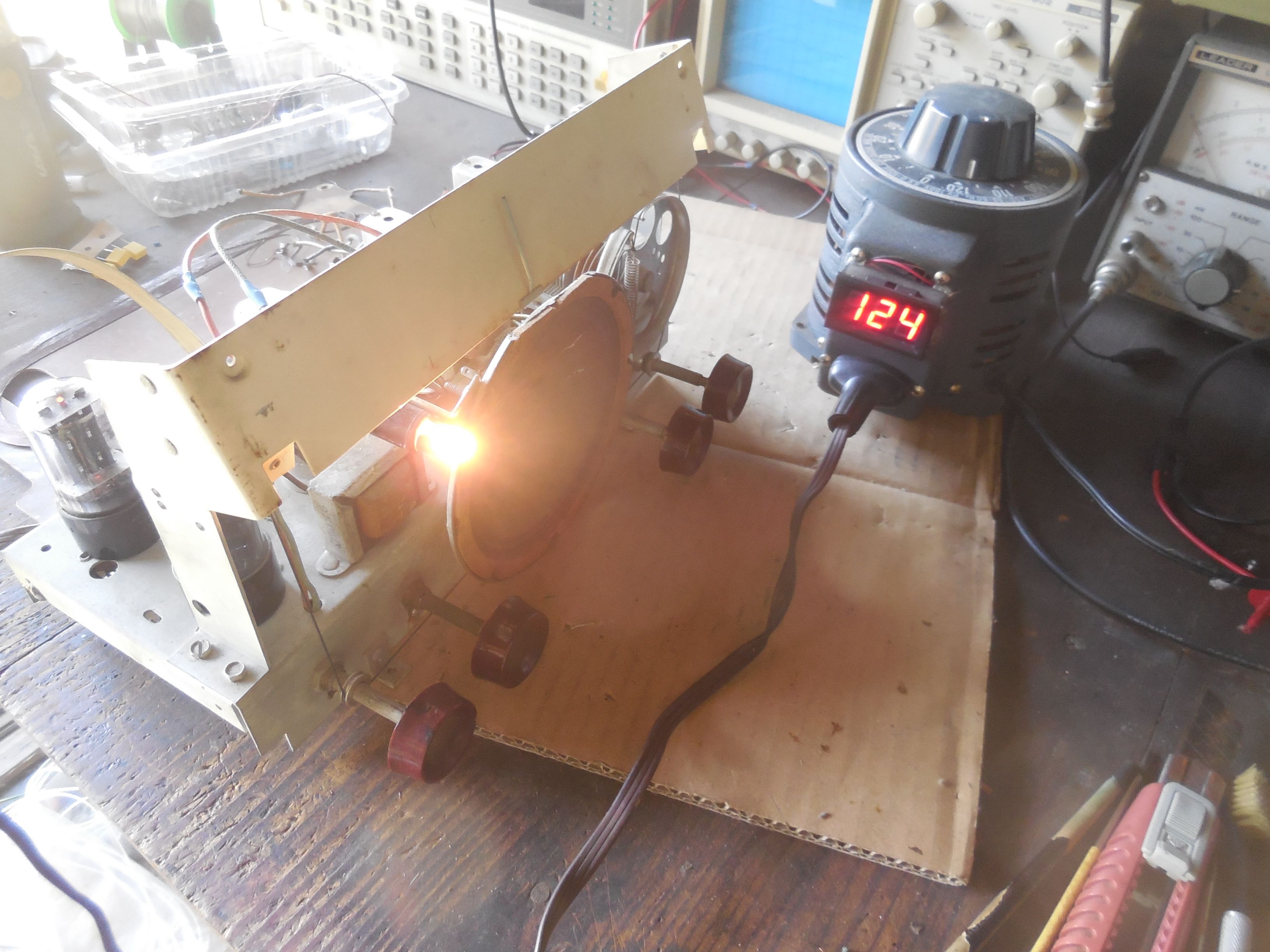

真空管は12AT7を差し替え、他はオリジナルのままで電源を入れてみる。パイロットランプが灯り、真空管のヒーターも順次明るくなる。30秒ほど経過したところでAMの受信を確認できた。すばらしい。75年も前に作られたセットがほとんど部品交換なく使えるという驚き・・・。

ただFMはまったく受信できないのでこれから先、FMを受信できるようにするのが課題となる。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

スライダックトランスを入れて電源電圧を目いっぱいに上げるとようやくFMの受信が確認できた。感度はかなり悪いが、周波数帯はオリジナルの88〜108MHzから大きく下げられ、84〜103MHzになっていることを確認。その昔、どうも日本で調整されたことがあるらしい。この周波数変更はバリコンの局発用トリマを一杯に締め付けて得られた結果で、さらに下げるためには、コンデンサを追加するか、局発コイルのインダクタンスを上げる必要がある。

電源電圧を下げていくと100Vでもなんとか受信しているが蚊の鳴くような声しか出ない。やはり電源電圧に対するなんらかの対策が必要だと思う。スライダックトランスやステップアップトランスを入れるのは一つの方法だが、けっこう高い買い物になるので、もう少し経済的なやり方を考えてみよう。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

さてこのセットに使われている電源コードが珍しいので紹介しておこう。3芯の平行コードである。たぶんアース付きの電源用に作られたものだと思うが、このセットでは真ん中の1本を浮かし、一見、何も役に立っていないかのように見える。しかし、この1本はFM用のラインアンテナとして接続できるようになっている。他のセットでは、電源コードに静電結合されたコードを利用したり、固定コンデンサをACラインに接続してラインアンテナを形成することが一般的で、このような3芯コードの採用はとてもユニークなものだ。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

試聴中に気づいた音の歪が気になって原因を探しているとスピーカーのコーン紙が破れていることに気づいた。この程度の破れではほとんど影響ないのだが、今後、破れた部分が拡大していくことを防ぐために、和紙で補修する。音の歪の主な原因は出力管のカップリングコンデンサの絶縁不良だったのでこれは交換。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

さて、このセットのドッグ入りの主眼であるFMの周波数帯変更に取り掛かる。局発コイルの形状は、直径1センチ程度で巻き数は2ターンもない。銅線の太さが3ミリ近くもある頑丈なもの。局発周波数を下げるためにはインダクタンスを上げる必要があるのだが、その方法は、コイルの間隔を狭めるのが手っ取り早い。しかしこのコイルは頑丈過ぎて少し力を加えてもびくともしない。

そこでいつものようにフェライトコアをコイルの中に挿入してインダクタンスを上げることにする。挿入位置を調整するためにコアを熱収縮チューブに入れ、微妙な位置決め作業の後、ホットボンドで固定する。仕上げはチューブを短く切り詰めることだ。結果、76〜95MHzの周波数が受信できるようになったが、感度はあまり芳しくない。これは強電界地域向けのラジオだなあ・・・。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

周波数帯変更の作業は局発だけでなくRF増幅部にも必要で、こちらはバリコンのすぐ近くのシャーシ上部にあるコイルをいじる。こちらも空芯コイルだが3ターンほどある。ここにも同じようにフェライトコアを入れてトラッキングが取れるようにしなければならない。

この調整の後、あらためて受信周波数を確認すると当初の見込みよりも若干狭くなって、77〜93.5MHzくらいである。バリコンの容量比は変えられないので、トリマコンデンサの容量を少し小さくして再びコアの位置を調整しなければ改善できないのだが、おっちゃんには気力が残っていない。ちっとも涼しくならない猛暑続きで心がめげているようだ。クーラーもない作業部屋なので周波数範囲の調整はこれで我慢していただきたい。

最後に整流管のヒーターをパスさせて、100Vの電源でも感度よく動作できるように改修する。整流管のヒーター電圧は35V食うので、これをパスし、シリコンダイオードに置き換えると、およそ90Vで運用できるようになるわけだ。100Vでは少し容量オーバーになるので、中間周波増幅管の6BJ6を12BA6に差し替え、ヒーター電圧を調整する。これで中間周波増幅部のゲインを少し稼げることにもなって、一石二鳥。ただし、整流管をパスしたのでパイロットランプが点灯しないのが欠点。しかしFMの感度を実用的に上げるにはこれがベターだと思う。この状態でしばらく試聴を続けてみよう。