名古屋からの修理依頼品である。数台の米国ラジオを保有されているそうだが、これまで日本での動作は無理だと誤解されてラジオとして鳴らそうとはしていなかったとのこと。おっちゃんがヤフオクに出品したラジオに目を留められて、日本での運用ができるような改修を希望された次第。

Admiralというメーカーのセットは初めて現物を目にする。ネットの画像などから7T10という型番が判明した。Radiomuseumの資料によると1947〜48年頃の製造らしい。外観は傷みが少なく問題なく動作しそうな気配がする。

ループアンテナがビルトインされた設計で、オクタルベースのGT管が採用されている。トランスレスの5球スーパーでヒーター電圧の合計が米国の電源電圧117Vに合わせたものになっている。このままの真空管構成でも日本の100Vで動作は可能というのは検証済みだが、音が出るまでに30秒ほどの時間がかかるので出力管を35Vのヒーター電圧のものに差し替えればほぼ違和感なく使用できることになる。

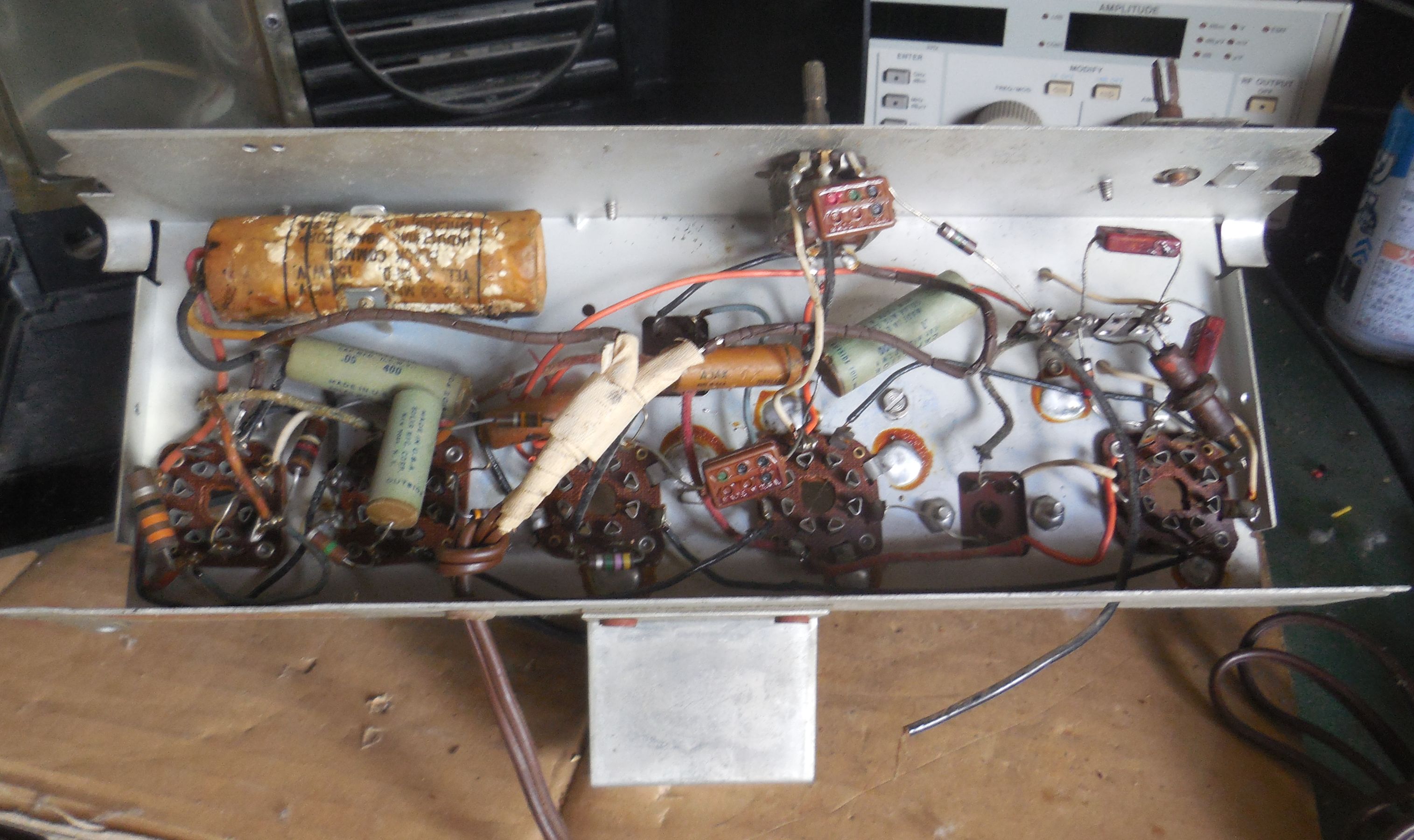

回路図はネットで容易に手に入る。では中身を取り出して状態をみていこう。

クリックで拡大。

明らかな配線の切断箇所が2つあって、ひとつはループアンテナからの線が2本切られている。もうひとつはスピーカーへつながる線だ。出力トランスからボイスコイルへの線が切られている一方で、スピーカーからは新しい線が接続されている。これはスピーカーだけを使用する用途で改造された痕跡のようだ。

スピーカーにも出力トランスにも断線はなく大きな部品交換は必要なしと見た。

クリックで拡大。

シャーシ内部を見る。電源コードが付け替えられた痕跡があるが、古いコードの一部には被覆にひどいひび割れがあって危険な状態。一方で、コンデンサや抵抗の交換の痕はなさそう。第2次世界大戦直後の1947年の製造ということだが、カラーリングで数値を示している抵抗などの形状はすごく新しく感じる。日本では昭和30年代に入らないとこんな抵抗は使用されなかったと思う。この当時、ラジオの製造技術は米国に対して10年遅れだったということか・・・。

クリックで拡大。

キャビネットの底にこのラジオの素性を表す定格表や真空管配置図が貼られていた。キャビネットの素材や色などで分類された型番はこういう複雑なものらしい。ただ、radiomuseumの資料の記述によれば-Nというサフィックスがついたものとそうではないものの違いが分からない、などという記述がマニアックで面白い。

またAdmiralというのは会社名ではなく、Continental Radio & Television Co. という会社のブランド名ということらしい。Radiomuseumというサイトは昔から豊富なコンテンツを誇っていたが、近年も見るたびに内容が充実している気がして興味が尽きない。

クリックで拡大。

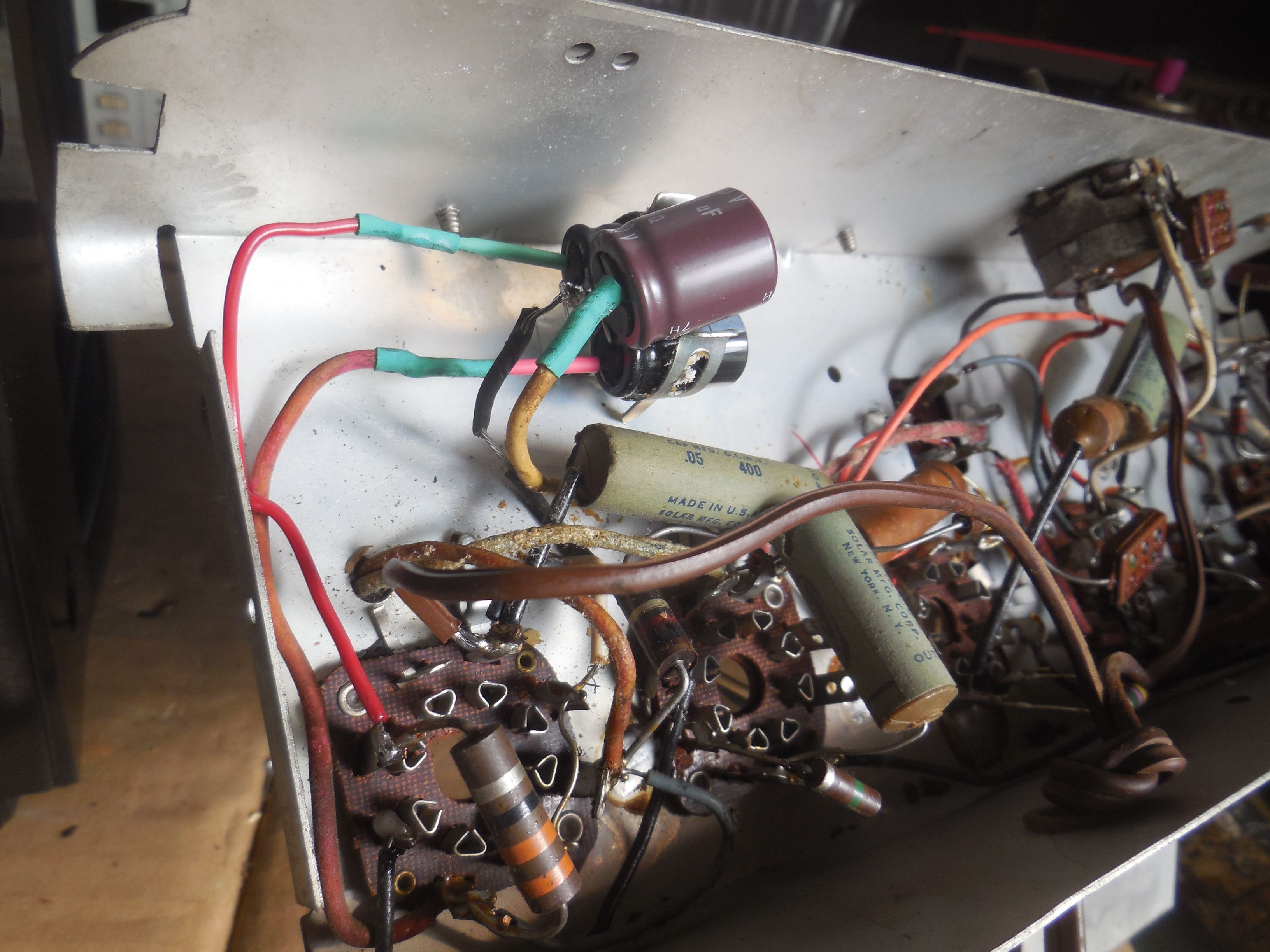

電源コードとともに見栄えで危険そうに見えたのが平滑用の電解コンデンサ。表面のパラフィンが泡を吹いた痕跡があってかなり熱を持ったことがあるのだろう。これは交換するに越したことはない。

古い電解コンデンサを外した後にテスターでの簡単なチェックを行ったが、顕著な劣化は見られなかったのが不思議。ひょっとしたらまだ十分使えたのかもしれない。回路図上では平滑コンデンサが2段、つまり3個入るような設計になっていたのだが、整流管のカソードには直接は入れていないのが珍しい。ここは平滑コンデンサを1個追加してハムの軽減を図る。

クリックで拡大。

スピーカーとループアンテナへの結線を復活させて簡単な電源回路チェックの後電源を入れてみる。30秒ほどで受信し始めた。立ち上がりの時間が長い以外は特に受信に支障はないようだ。ただし安定度は良くない。しばらくすると音が小さくなったり、また復活したり・・・。

原因は局発あるいは中間周波増幅部にありそうだが、ちゃんと信号発生器を使って調べるのが面倒でも早いかもしれない。

クリックで拡大。

問題個所の探査の前にパイロットランプを交換しておこう。このランプが切れていたので整流管には少しばかり負担がかかっているわけで、なるべく早くランプの交換が必要なのだ。しかしながらバヨネットタイプのランプの手持ちは少ない。ジャンク箱の中から使えそうな1個を探し出してなんとか交換する。ソケットとの相性が悪く取り付けがきちんといかない。やややっつけ仕事になるがテープでランプを仮止めする。

クリックで拡大。

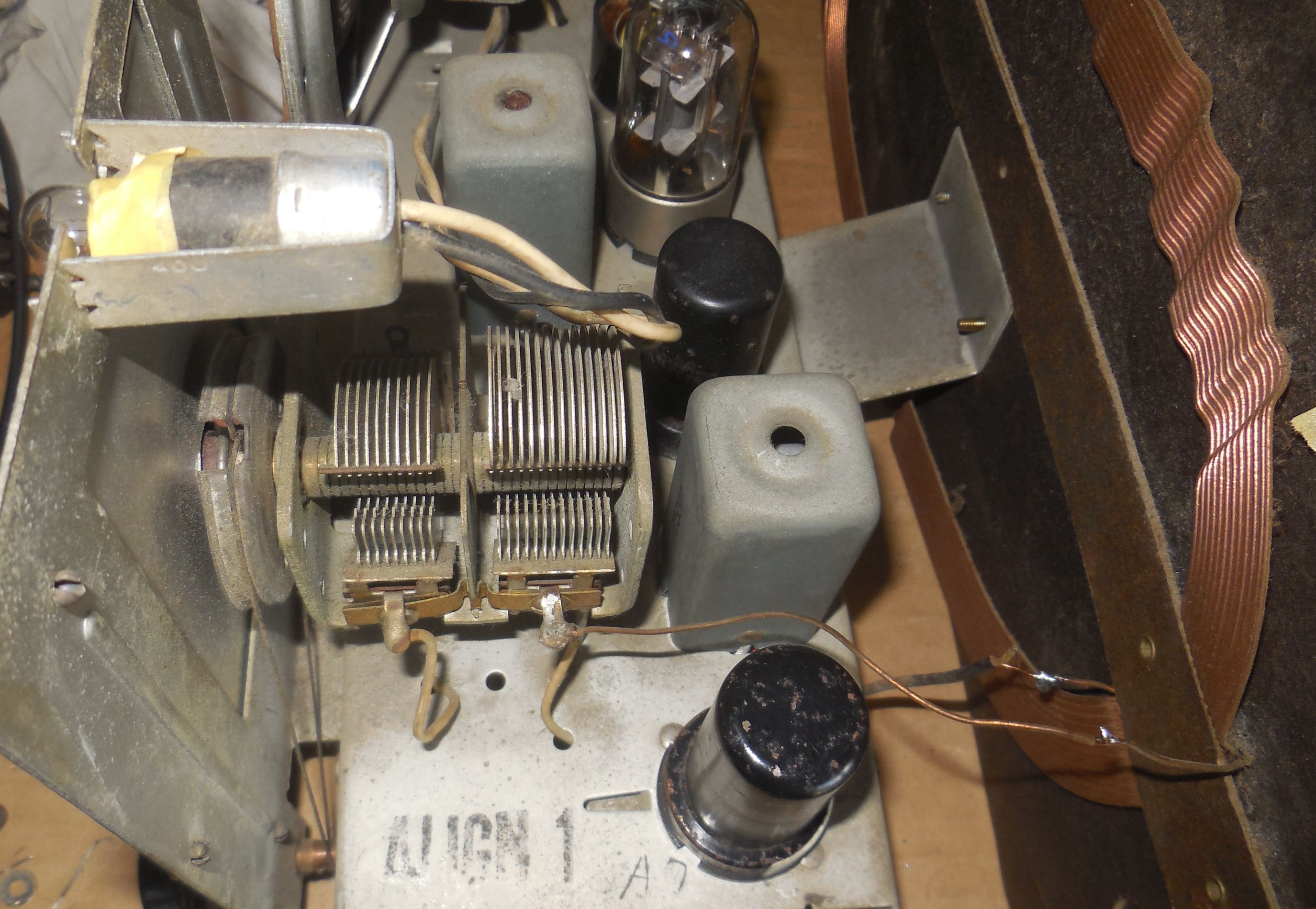

標準信号発生器から中間周波数の信号を入れて動作を確認していくと、1段目のIFTが怪しいという結果となった。信号が安定しないのはIFTの障害らしい。米国製のIFTは同調コンデンサが脚元に組んであるのがほとんどなので、いろんな障害を起こすことは経験済みなのだ。

クリックで拡大。

分解は楽だったが、コイルの脚元に組んであるコンデンサの構造がこれまで見てきたものとはちょっと違う。簡単には分解できないような構造で、最悪コンデンサを壊してしまうことも覚悟して作業に臨む。

クリックで拡大。

コイルを取り外したところ。表側にマイグレーションは見られないがベークライトの端子板との隙間から覗くと真黒になったマイグレーション独特の症状を呈している。しかしこのコンデンサを形成する円盤状の板をきれいに外すのは大変そう・・・。

クリックで拡大。

しばらく眺めていたが、今回はこの組込コンデンサの掃除をあきらめ、分解して撤去した後に固定コンデンサを追加する方法を採用した。できればオリジナルのIFTの状態を保ちたいのだが、おっちゃんの技量が不足している・・・。

クリックで拡大。

そして固定コンデンサを組み込んだのだが、接続してみると容量が大きすぎる結果となった。コアを一杯に抜いてもピークが現れない。ただ、信号は安定したので、IFTの不良ということは確認できたわけだ。

同調コンデンサとして取り付けたのは150pFのチタンコンデンサ。日本のIFTでは標準的な容量だったのでこれを採用したのだが、今回のIFTではちょっと大きすぎたわけだ。そこで、コイルの巻数を少なくして同調ポイントを上げようとしたのだが、作業中に巻線が切れてしまいその後の作業が続行不可能に・・・。

いや、これはまいった。しばらく頭を休めて対応を考えよう・・・。

クリックで拡大。

その後もコイルの復活を試みたものの、予想以上に手強くしばらくしてあきらめる。もう少し根気はあったはずだがどうも粘り強さがすっかりなくなったようだ。

代わりになるIFTを探すとサイズが大きなものがほとんどだったが、ひとつだけ取り付け可能なものを見つけた。電池管ラジオ用に作られたものなのでサイズ的にはまったく問題ない。取り付け方法だけ少し工夫してなんとか固定する。ラジオの部品の場合、大は小を兼ねる、という発想は間違いで、小は大を兼ねる、という方が正しいと思う。

クリックで拡大。

外観的にもこれまで使用していたIFTのケースをすっぽりと被せることが可能で、これならオリジナリティーをさほど損なうこともないようだ。

動作も安定し感度もまずまずという状態になってほぼ修理は完了。あとは電源を入れて音が出るまでの立ち上がり時間を短くできるように出力管の手当てをする宿題だけが残る。

クリックで拡大。

ヒーター電圧35Vの球を探すと35L6GTが1本見つかった。しかし差し替えてみると調子が悪い。そこで格好は悪いがmt管の35C5という球をGT管ベースに変換して差すことにした。こうすることで立ち上がり時間を若干短くすることができた。しかし20秒くらいは待って欲しい・・・。ちょっと長く感じるけれども・・・。