1962年頃に製造された比較的新しい米国Motorola製ラジオがやってきた。このところ急速に収蔵ラジオを増やしておられる福岡県の方からの修理依頼である。

最近オークションに出ていたものだ。受信はするが、何かハムが多いというコメントがあったのを記憶している。この機種の概要はネット検索で調べられるが、mt管仕様のAMラジオでこういう構成は比較的珍しい。ST管やGT管時代には高周波増幅付きの構成は珍しくなかったのだが、mt管を使った高周波増幅付きラジオというのは標準放送受信機では稀。特別に遠距離の受信をしたいという要望があったのだろう。

ネットでメンテナンス資料を探してみたが今のところ有料のものしか見つからず回路図等の詳細は分からない。真空管の構成は12BA6,12BE6,12BA6,12AV6,35C5,35W4というポピュラーな球のオンパレード。ただヒーター電圧の合計が120Vになってしまうので、出品者の方で出力管を30A5,整流管を25MK-15に交換してあるようだ。これでヒーター電圧の合計はぴったり100Vになるという仕掛け。

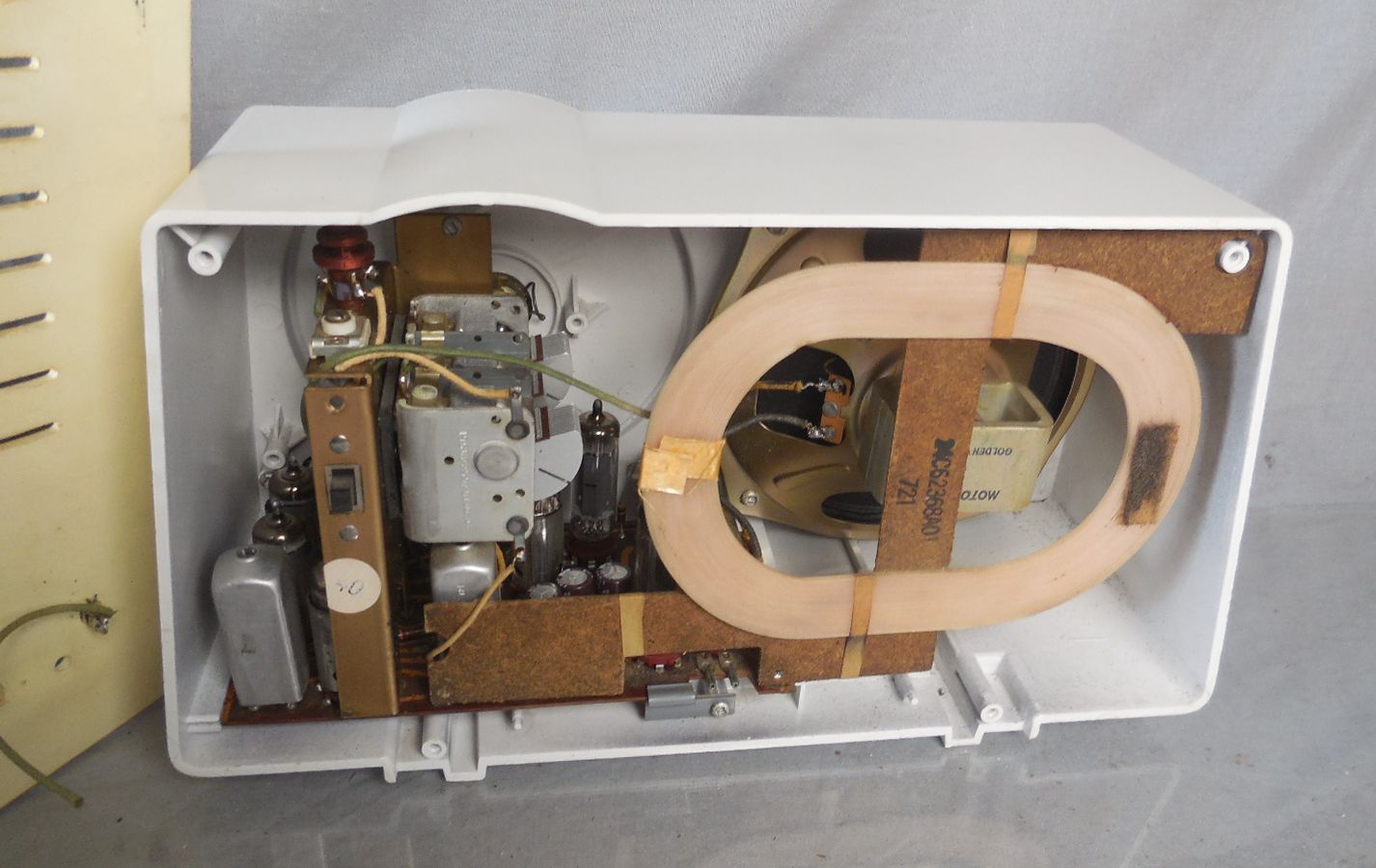

背面パネルがプラスチック製である。裏蓋を外すと電源コードが抜ける安全対策が施されている。こういう構造になったのは米国では1960年ごろからで、日本から輸出されたラジオもこんな仕組みにしないと米国では販売できなかったようだ。ただこの構造は保守性が悪いのでおっちゃんは嫌いである。

クリックで拡大。

背面パネルを外すと完全なフリーになるわけではなく外部アンテナ端子への線が1本つながったまま。しかしこれは邪魔でとりあえず外してしまう。中身は真空管が載ったプリント基板がメインで、3連バリコンという同調式の高周波増幅部が採用されていることを示す部品が座っている。埃などはなくきれいな状態だ。

クリックで拡大。

平滑用の電解コンデンサはすでに交換されている。日本製のパーツなので国内でのメンテナンスなのだろう。

クリックで拡大。

分解を始めたがまるでパズルのようだった。チューニングダイヤルツマミはこのように一体のようで指針を印刷したパネルとツマミが分かれた構造。東芝のラジオでも見たことがあるが、同軸の減速機構を有したバリコンにある構造だ。ツマミを1回転させると指針が半回転するようなことでチューニングをしやすくする仕掛けが施されている。

東芝製のツマミは引けば簡単に抜けるのだが、このラジオのツマミは引けども出てこない。内部から覗くと黒い金属製のヘアピンのようなものが抜け防止として入れてあるのだ。これを引き抜かないとツマミも指針も出てこないという仕組。これが分かるのに10分程かかった。

クリックで拡大。

これで第1ステージはクリヤしたのだが、基板を留めているビスの形状を見て驚いた。頭の様子が見たこともない形なのだ。六角レンチを突っ込むタイプでもなさそう。ここに特殊な形状の工具を突っ込まなければ回らないということか・・・。いたずら防止のネジを使ってあるのかもしれない。こういう細工は素人が無闇に分解しないように工夫したもので、ちゃんとした保守業者にしかメンテナンスができないように考えられた構造なのだろう。

クリックで拡大。

一番手前にあったビスはなんとかマイナスドライバーを使って回せた。溝の形状はこんなふう。最近のいたずら防止用ネジの頭は梅花(ばいか)という星形のパターンというのが多いけれども、こんなのは見たことがないなあ・・・。しかし、この分銅状の穴の縁をよく見ると何か、ギザギザが刻んであるようにも見える。

クリックで拡大。

このギザギザは梅花ネジを回す工具のギザギザと合うような感じもするなあ・・・と思い、専用の工具を取り出す。この工具は何かのついでにオークションで手に入れたもので、これまで使ったことはなかったのだが・・・。

色々試してみるとT10という規格のドライバーがしっかり噛みこむことが分かった。これならいけそう、と挑んだものの・・・。

クリックで拡大。

左側にあるビスは前面パネル近くで留めてある。この奥行きは10センチ以上もあって、おっちゃんが持っている工具ではぎりぎり届かない。手前にあるIFTのシールドケースも邪魔で回す部分に手が入らないのである。なんでこんな作りになっているのか、本当に泣きたくなるような場面である。保守性の悪さはオークションの説明書きには書かないものだが、これはちょっとねえ・・・。

クリックで拡大。

手持ちの工具では先に進まないので、梅花ビットをホームセンターで購入。それを手持ちのフレキシブルドライバーの先に嵌めてトライする。ところが過去に無理をしてしまっていたのか、ビットが頭の溝に噛んでくれない。溝が潰れて穴が広がってしまっているようだ。

そこで梅花ビットのサイズを一つ上げてみた。今度はなんとか成功。少し緩んでくれたので後は少しずつ回してやっとビスが抜けた。2日がかりのビス外し作業だった。このいたずら防止ネジはシャーシ固定用として計5本。奥の方にある4本はなかなかのことでは外れてくれなかった。

またスピーカーを固定する4本もこのタイプのネジ。よほど素人に触られたくなかった設計者らしい・・・。

クリックで拡大。

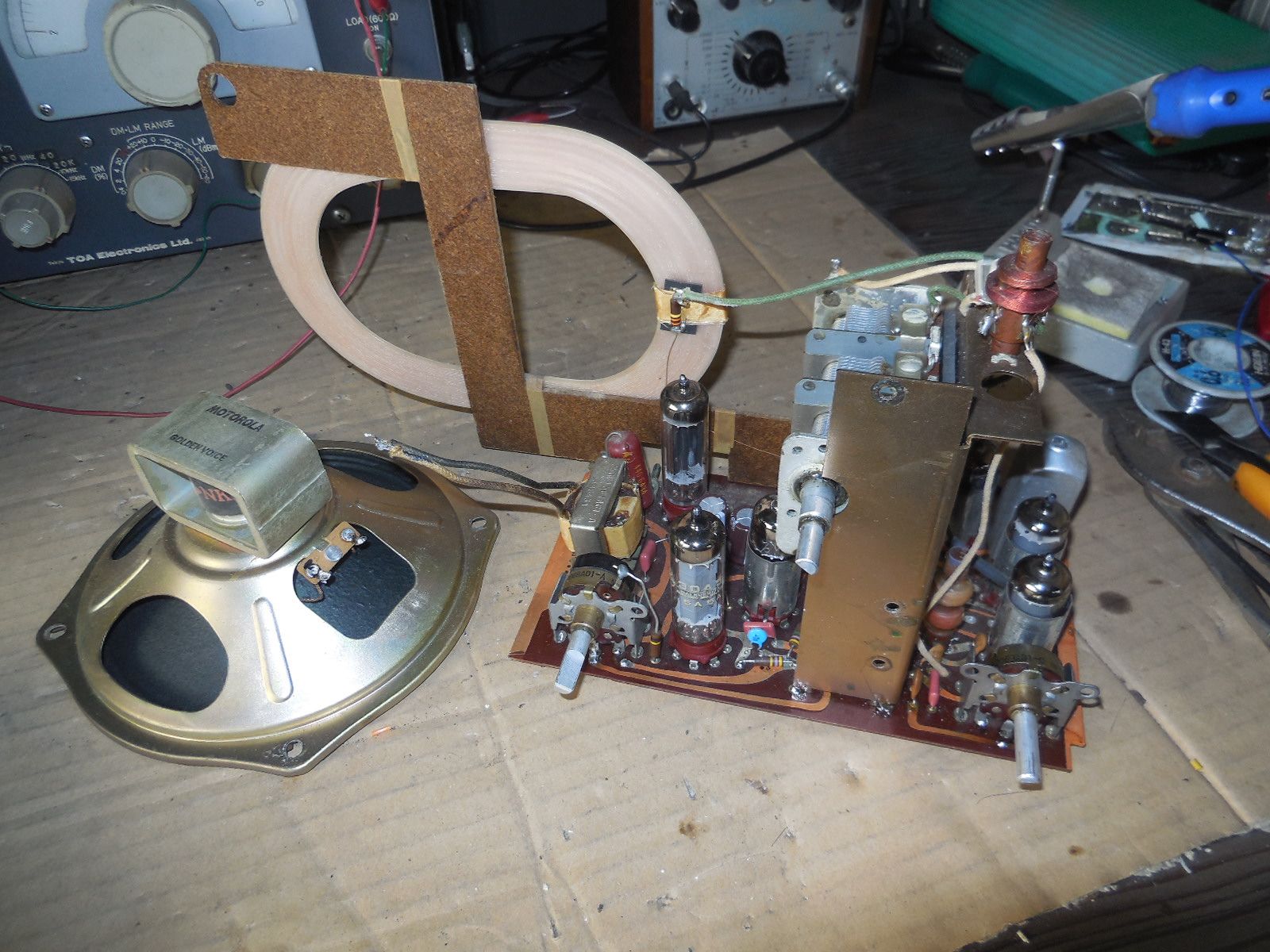

ようやく中身を引きずり出せた。基板面を見るとコンデンサが交換された様子がくっきりと分かる。色とりどりのコンデンサで、この仕事がペーパーコンデンサ全数交換主義者の手になることがはっきりしてきた。なんだかあまりいい気分ではない。とにかくコンデンサを全数交換するためには無理をする傾向があるので余計なことをしていなければいいのだが・・・。

クリックで拡大。

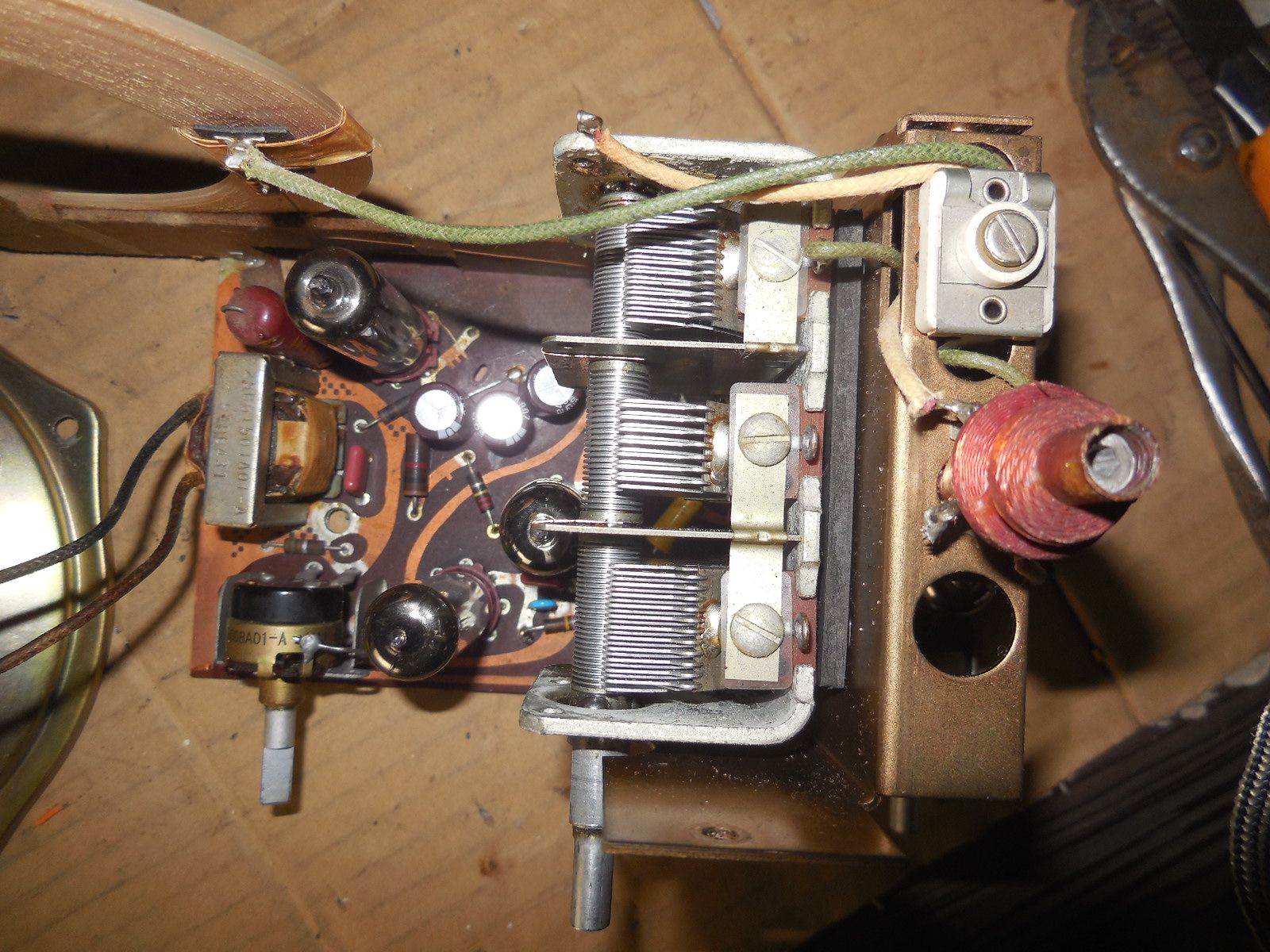

3連バリコンがやはりこのラジオの肝である。上側がアンテナ同調、真ん中が容量が小さい局部発振用、下側に高周波増幅用である。

そしてアンテナコイルのようなものが余分にあることも分かった。メインは背面のループコイルアンテナなのだが、遠距離受信用に外部アンテナも接続できるようになっていて、その時に使うアンテナコイルは別途ハイインピーダンスタイプの中空コイルが用意してあるのだった。調整が楽なようにアンテナ同調用のトリマコンデンサも別に設けられているようだ。

クリックで拡大。

プリント基板の裏側を見ておこう。ここにこのラジオが作られた製造年が記載されていた。1963年といえば昭和で言うと38年。そろそろ真空管ラジオの終末期の年代である。プリント基板も密度は低いとはいえ、一応両面印刷基板になっていて、部品交換などがやりにくくなっている。この年代に製造されたコンデンサは性能的にも優れたものが多く、ほとんど交換しなくても今でも使えるものが多いはず。それを全部交換してしまうなんて、なんと無駄なことをやってしまったんだろう・・・。おそらくハムの問題も全数交換作業が原因になっている可能性が高いなあ・・・。

クリックで拡大。

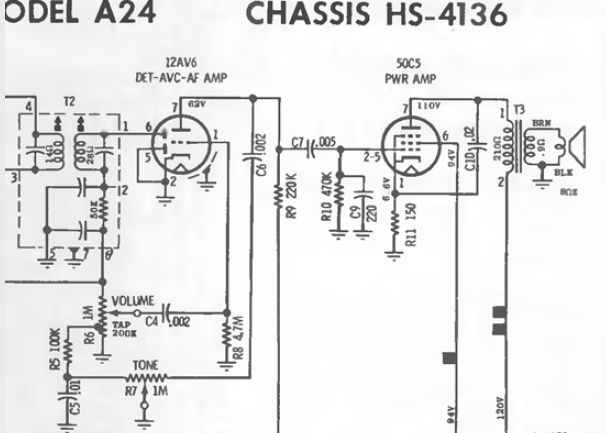

この機種の回路図を探すが手に入らない。似たような回路を使っている同時期のMotorola社ラジオ(A24)の回路図があったので、低周波部だけ抜き出してみた。出力管のヒーター電圧は異なるけれどもおそらく同様の回路になっていると思う。これで原因を追っていこう。

まず首を傾げたのは12AV6とボリウムを結ぶカップリングコンデンサの値だ。これが0.002μFと記してある。普通ここは最低でも0.005μF程度で一般的には0.01μFを使うことが多い。何か意図があるのだろうが、これでは低音が再生されにくい。おのずと高い音の成分が多くなるので明瞭度は上がるのだが・・・。

ここで遅ればせながら電源を入れ、状態を確かめてみることにした。たしかにボリウムを上げるとシーという音が耳障りだ。ハムはハムでも60Hzの高調波成分だけの高い音の成分のノイズである。まるでカップリングコンデンサの容量抜けを思わせるような症状にも聞こえる。

それよりも意外に感じたのは受信ノイズの小ささである。このセットは高周波増幅付きなので、受信ノイズは普通のラジオよりも多いはず。AMを受信していればなにがしかのプログラムが聞こえてくるはずなのだがそれが少ないというか、無いに等しい。ローカル局は受信してはいるがボリウムを上げないと普通の音量にならないので感度がむちゃくちゃ悪い状態だ。受信ノイズが少ないのでシーというハムの高調波成分だけが耳障りに聞こえてくるという感じだなあ・・・。ならば感度を上げるために高周波部の調整を先にやろう。

まずIF信号を入れてみる。中間周波数は455KHzなのだが、低い方は450KHz、高い方は470KHzくらいまでレベルがほぼ変わらず、かなり広帯域になっている。Hi−Fi受信機ではないのでわざと広帯域にする必要性はなく、これは調整がずれてしまっているようだ。

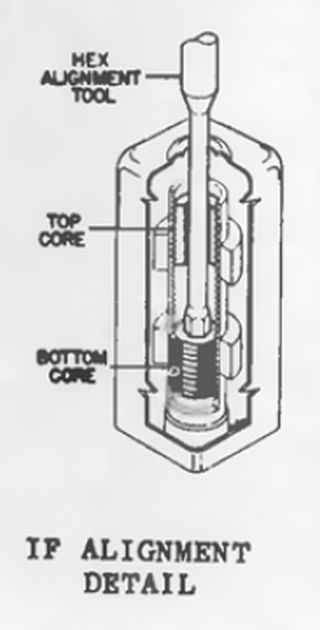

IFTは2個ある。この時期のMotorola製のIFTの構造を示す図を見つけた。1段目のIFTは上の調整穴から6角の調整棒を入れ、上下2カ所のコアを回してピークを取る。どちらも455KHzとはずいぶんずれたところにピークがあった。

2段目のIFTは上に3連バリコンが被っているのでプリント基板の下から調整を行うことになる。調整方法は同様で、またずれ方も同じようにかなりずれていた。

この図面では同調用コンデンサがどのようなものかまでは分からない。コンデンサの容量変化によってはこういうずれ方もないではないのだが、調整がちゃんとできていない可能性が高い。

調整棒は特殊なものが必要だ。6角レンチの中ほどがくびれて細くなったようなものでないと上下のコアが同時に回ってしまうのでうまくいかない。当然鉄製ではダメでプラスチック製の調整棒が要る。

IFTの調整だけでずいぶん感度が上がった。ついでに高周波増幅部、アンテナ同調部、局発周波数も調整を済ませてしまう。これで検波出力が大きくなった分、ボリウムを上げる必要が無くなってノイズが気にならなくなった。念のため、ボリウム直後のカップリングコンデンサの値を0.01μFに上げ、シーという成分を相対的に減らすことにした。この後しばらく慣らし運転を行い修理完了とする。