(落札時のオークションの謳い文句)Saba Villingen 90 Defekt. Zustand: "Defekt". Versand mit Hermes L-Paket Versand nur innerhalb Deutschlands.

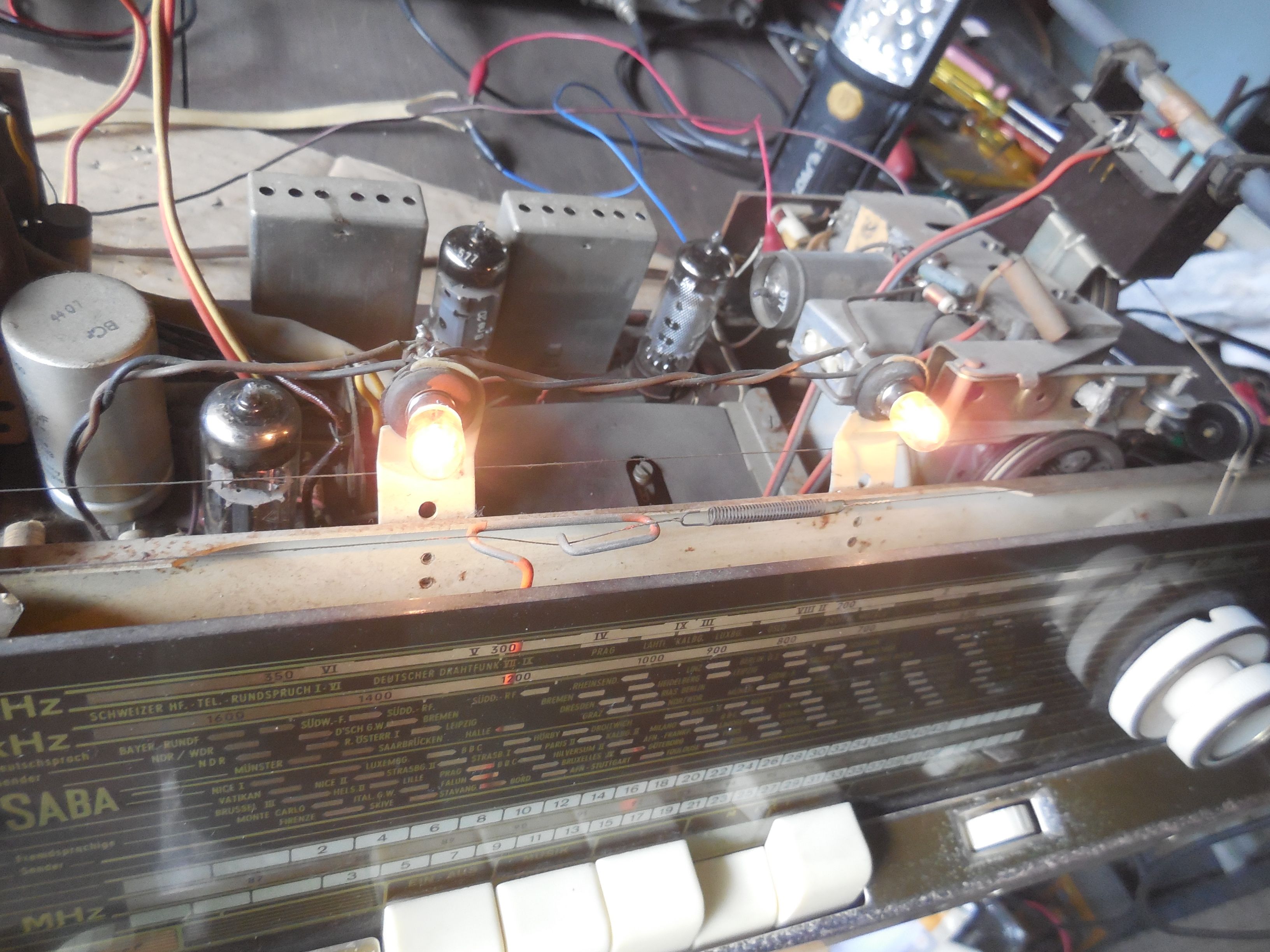

初めてヨーロッパから手に入れたドイツ製ラジオ。昨年修理をさせてもらったSABAというメーカーのラジオが気に入ったので、それに似たラジオを探していたところ、手ごろな価格で落札できたものだ。ただ、本体の価格よりも輸送費がその倍以上かかって、1台の入手経費が2万円以上にもなってしまったのは初めて。何事も経験だと思うしかないのだが、まあ2度目はないと思う。

メンテナンス資料はネットで見つけた。最近はヨーロッパのラジオの資料もなんとか見つかるようになって重宝している。

オークションの説明はひどく簡単で、「欠陥」品ということのようだ。しかし今のところ、外観のひどい傷もなく、部品の欠品もないのでどこにまずいところがあるのかわからない。じっくりと修理に取り組んでみたいラジオである。

クリックで拡大。

裏蓋にも大きな損傷はない。ここに真空管配置図があるのは珍しい。

クリックで拡大。

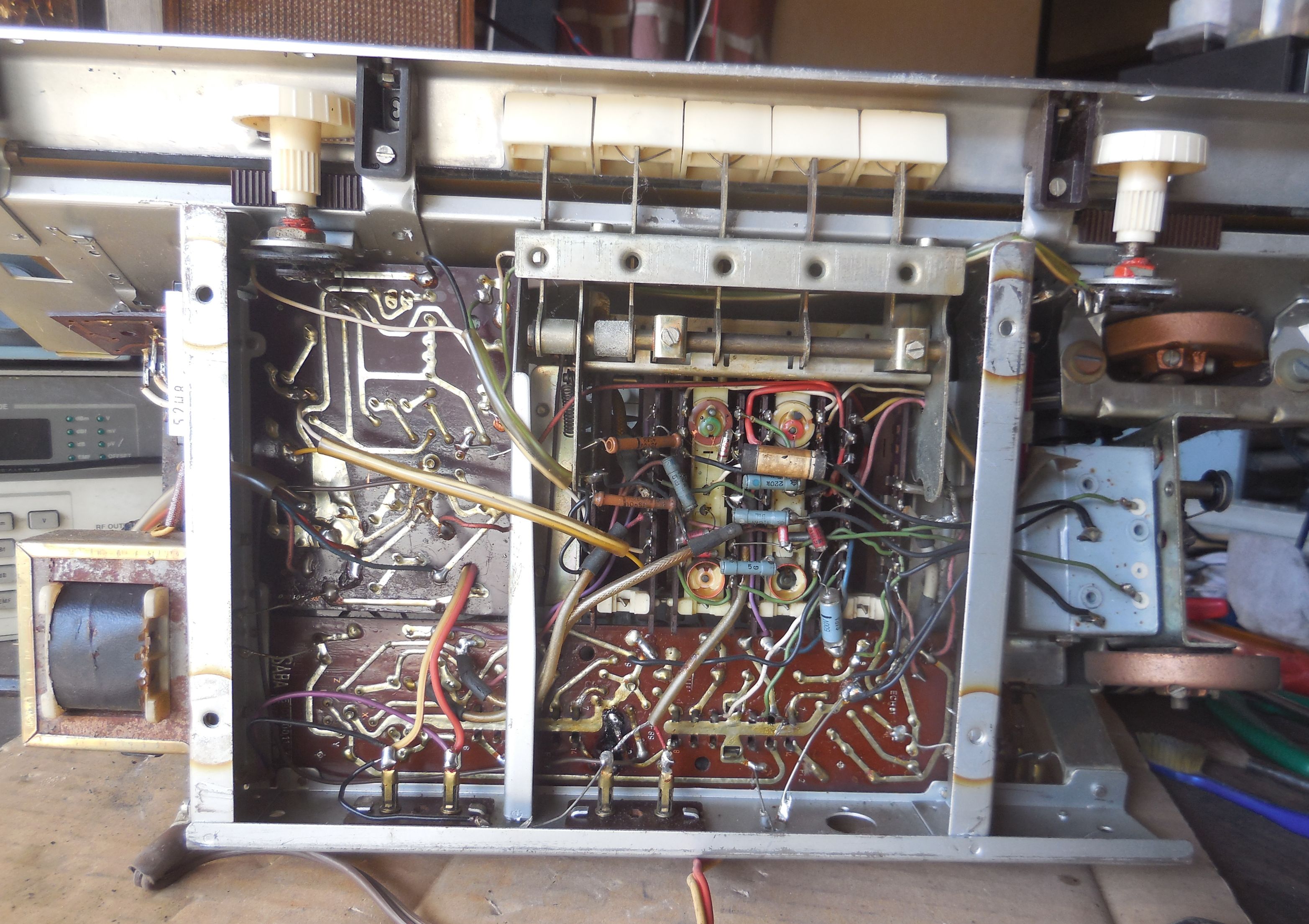

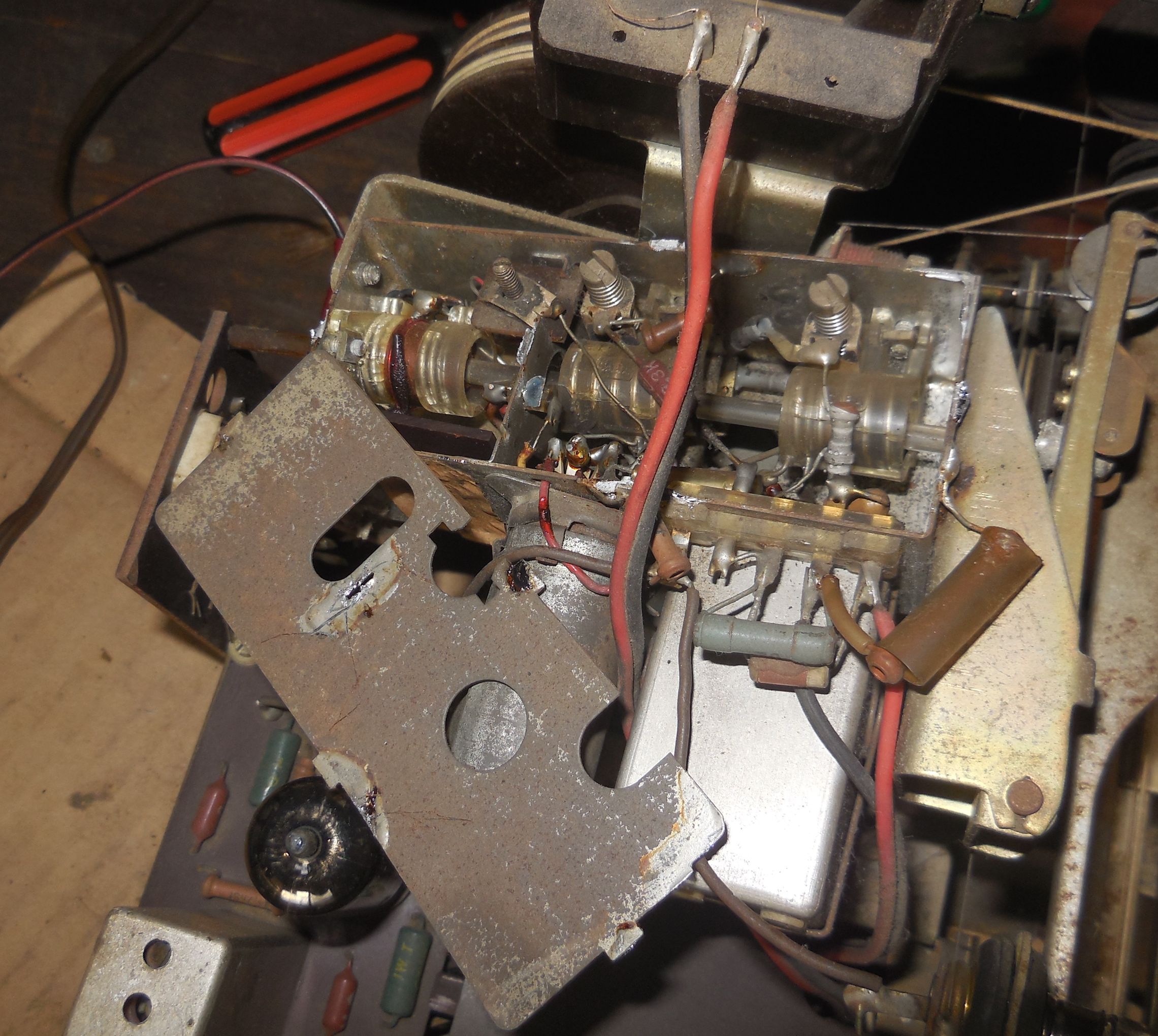

中身を引き出してみよう。底ビス4本を抜いて、とりあえずスピーカーへの結線を外し引っ張り出そうと力を入れるがなかなか動かない。他に留めてあるポイントもないので、ハタと気付いてシャーシとキャビネットの間にドライバーを突っ込んで捩じると、ゴムの粘着力からシャーシが開放される音を聞いた。クッションゴムが長い間にくっついてしまうことは良く経験する。

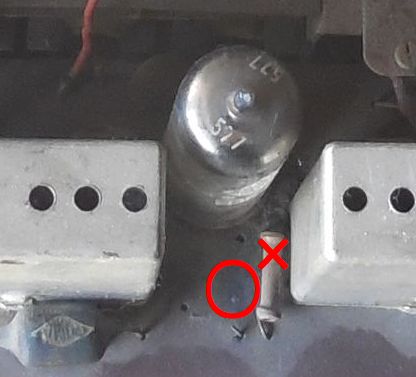

部品の欠品は無いと思っていたが、なんだか刺さっていない真空管のソケットがあるではないか・・・・。

クリックで拡大。

これがそのソケット。電源トランスの近くにあるので整流管なのか・・・。そうであればシリコンダイオードでも代用できるからまあいいか、と思いながら再度回路図を眺めると、このソケットは真空管が刺さるものではなくて、試験調整用のソケットらしいということが分かる。

さてAC電源の電圧選択が右に見える黒くて丸いプレートを差し替えることで可能になっている。ヨーロッパの200Vの他に110Vの選択も可能なので、日本での運用も問題なくできそうだ。

クリックで拡大。

内部の様子を見るとプリント基板の配線が光って見える。大きな損傷はないようだが、真空管のソケット周りが少し焦げているように見えるところがある。炭化していなければいいのだが、訳の分からない障害の原因にもなるので、それがないことを祈ろう。

クリックで拡大。

整流器はこの平べったいセレン整流器。SIEMENS製のもので、他の欧州ラジオでも見たことがある。耐久性は問題なかったように思うのだが、年明けにとりあえず電源を入れて本格的なチェックを始めよう。

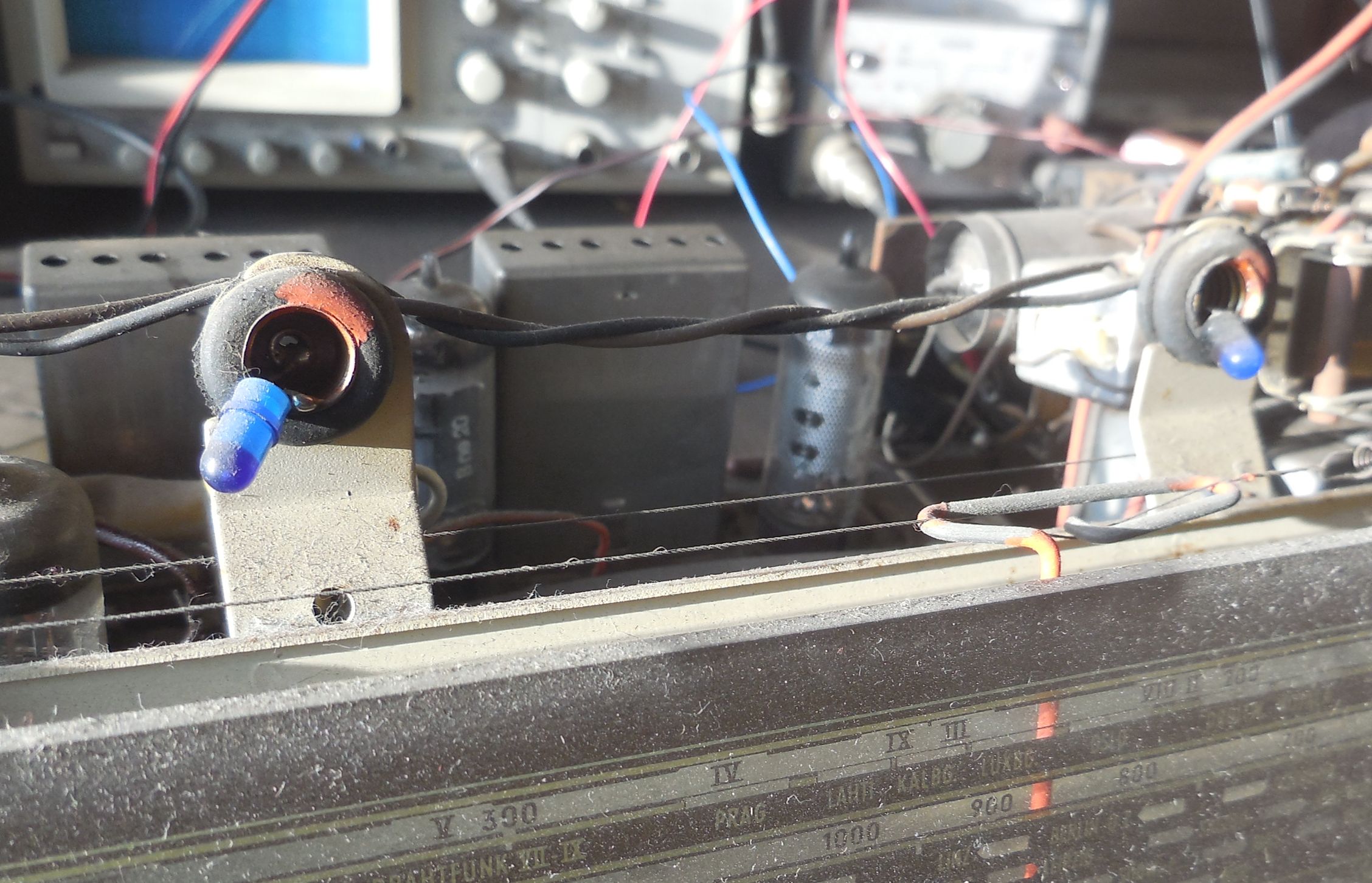

電源プラグを日本仕様のものに交換し、電圧選択を110Vにしてスイッチを投入する。パイロットランプの代わりに取り付けられていた青いLEDがほのかに点灯した。しかしどこも受信しない。ボリウムを動かすとガリ音が出るので低周波増幅はしているようだ。

AM、FMともにサーマルノイズさえ出ない。ただAMの局発は動作している。ということから中間周波増幅部の動作を疑う。すると中間周波増幅管にB電圧が届いていない。IFT1次コイルへの供給ポイントにも電圧がない。基板の焦げた跡からここに抵抗があったことを推測する。

回路図では3.3KΩの抵抗を経てIFTのコイルにつながっているポイントだ、ということが分かる。新しい抵抗をハンダ付けして電源を入れると、ものの数秒で煙が出始めた。どうやら抵抗の後に入っているコンデンサの絶縁低下が疑わしい。とりあえず×印のコンデンサを取り外すと煙が出ることは無くなったうえ、中波放送が受信し始めた。まずは一段階をクリヤ。FMはまだ受からない。

クリックで拡大。

これまでに手が入っていたところはランプの交換だけのようだ。このような青いLEDに付け替えられていて、左のみほのかに点灯はするものの、暗いし、右のやつはまったく点かない。電源にAC6.3Vが来ていることを確認したので、ちゃんとしたランプに付け替えよう。

クリックで拡大。

メンテナンス資料ではランプの規格は7V、0.3Aと記してあった。ちょうど米国から輸入した6.3V、0.3Aのランプが残っていたので差し替える。LEDをハンダ付けしてあったところが気になったが、ハンダをきれいに取り除いて無事に装着できてよかった。

クリックで拡大。

さて肝心のFMだが、IF信号である6.7MHzはちゃんと増幅しているようである。10.7MHzというのが馴染みのある周波数だが、ときどき違うIF周波数があるのでメンテナンス資料をあらかじめ読み込んでおく必要があった。

問題はフロントエンドにあるようだ。双3極管であるECC85、日本名では6AQ8という球1本の回路なのだが、実装状態からけっこうメンテナンスが難しいので苦労している。きょうは5カ所でハンダ付けされた蓋をやっと取り外せたところ。蓋の上からショックを与えるとかなりのノイズが出るので、どこかに接触不良や、断線しかかった部品がありそうな気配。

テスター棒さえ入りにくい部品配置なので、これは厄介だな・・・。と思いながら叩き出しを繰り返すと、意外や意外、真空管の頭を押さえつけるといきなりFM放送が受信し始めた。あっけない結果だったが、いろんな要素が重なって受信を阻害していたのだろうか・・・。

クリックで拡大。

FMの局発周波数を動かしてみると上を95MHzくらいに抑えると下は82〜83MHzくらいまで聞こえるようである。これでなんとか日本でも実用性のあるラジオとなってきたようだ。

残念なのはこのマジックアイだ。まったく光らないので真空管のソケットのところで電圧をチェックしたが、B電圧はまともでもまったく光らないことから真空管の不良という結論に至った。この代わりになるような球がすぐには見つからないので、ここで諦めざるを得ない・・・。

一応修理を一段落にしてキャビネットに組み込む。しかしFMがまた受信しなくなった。原因はやはりフロントエンドの真空管の接触不良だ。何回か真空管の頭を押さえつけ、ぐりぐりすると回復した。まだ不安定要素はあるようだが、しばらく慣らし運転をして様子を見ていこうと思う。