(落札時のオークションの謳い文句)当店ロサンゼルス支店から入手しました!!シカゴにてゲット!! NORDMENDEのヴィンテージラジオです! 動作確認を行っておりませんので、ディスプレイとして出品いたします。

Nordmendeはドイツのラジオ製造会社。この機種はアメリカ合衆国仕様となっている。作られたのは1960年代の初め頃。

最近、ヨーロッパのラジオがオークションでも頻繁に見られるようになって、中にはとんでもない高額で取引されているのを眺めていた。これもスタート価格が1万円近いのでどうしようかと迷ったが、外観も中身もきれいでなかなかの掘り出し物ではないかと思い、大盤振る舞いをしてしまった。

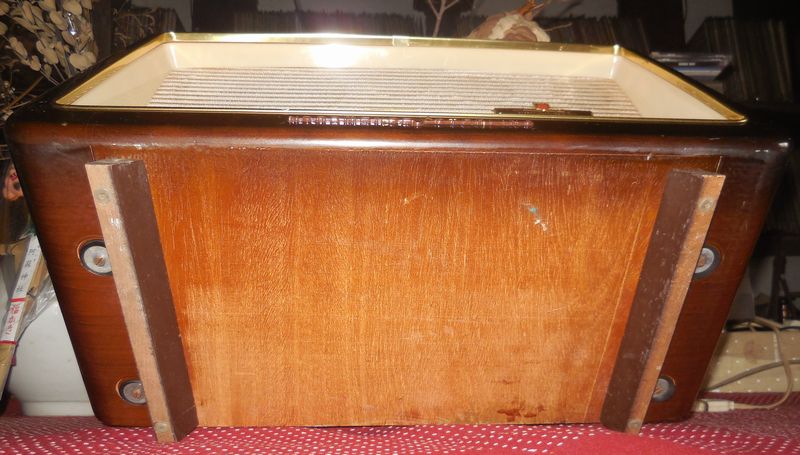

梱包を解くとキャビネットの塗装が眩しいくらいに輝いていた。しかし写真ではわからなかった傷などもいくつかみられる。出品者はキズがある部分をうまく隠して撮っているなあと感心した。

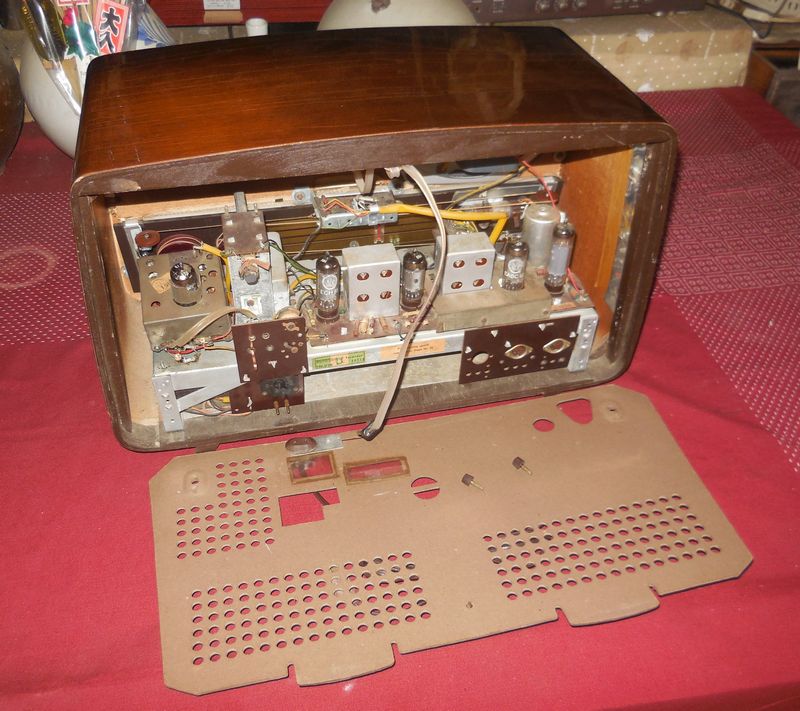

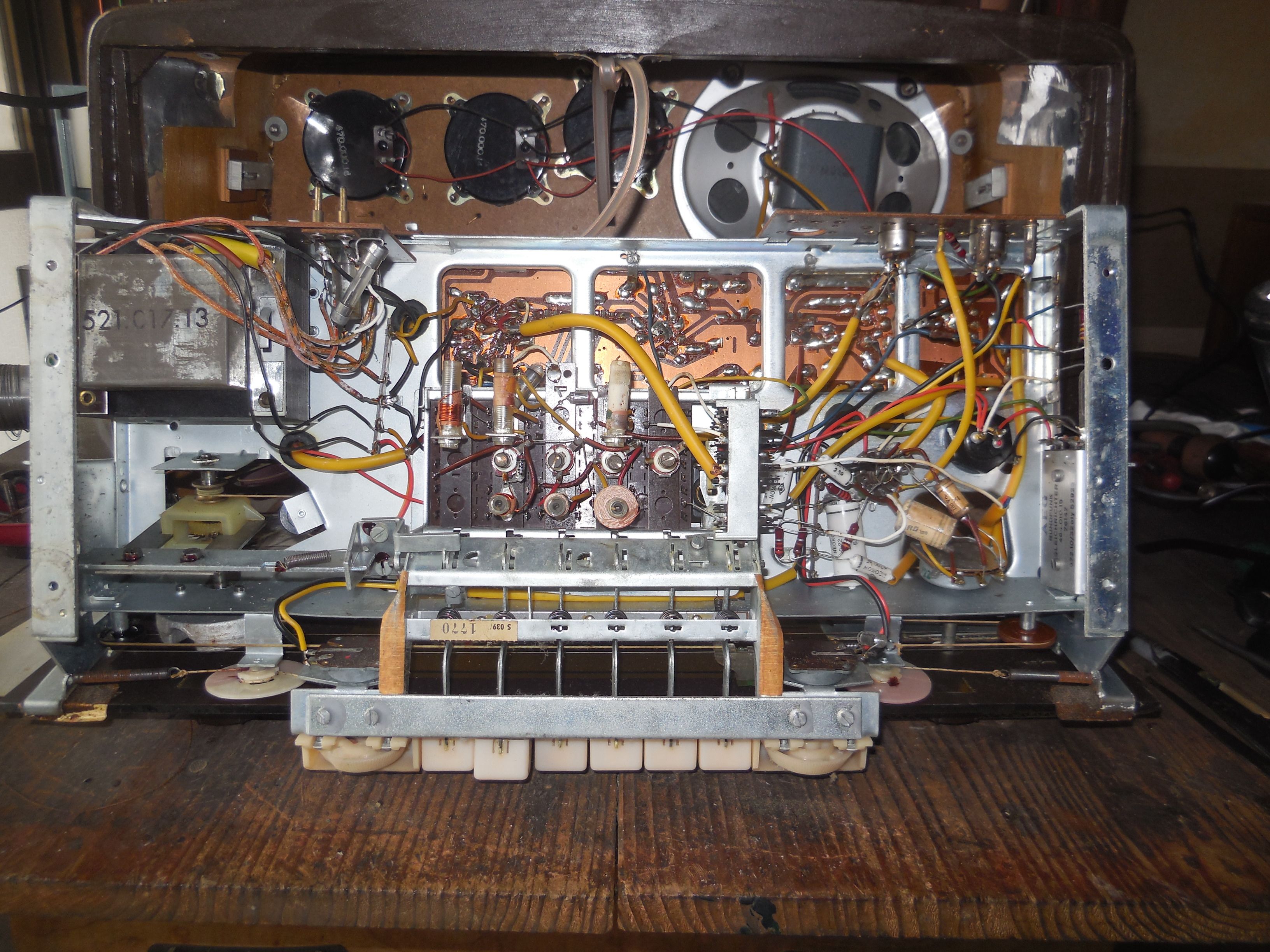

裏蓋を外すと電源コードが抜けるような構造になっているのはUSAの安全規格に合致させるため。この構造はメンテナンスをするときには不便であまりありがたくはない。

クリックで拡大。

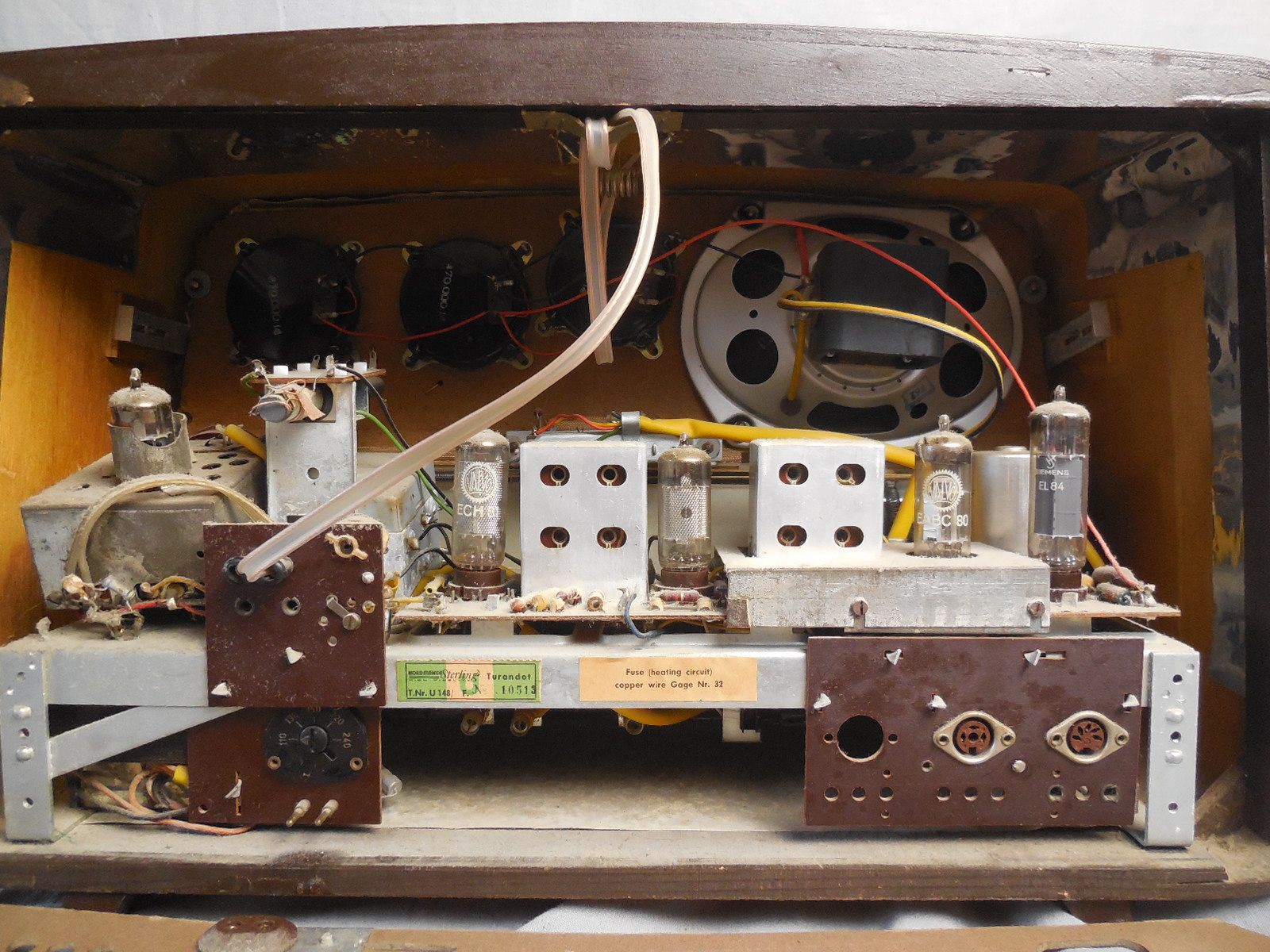

大口径のスピーカーのほかに3つの高音用スピーカーが取り付けられているのが分かる。ドイツのオリジナルモデルでは高音用スピーカーは1個しかないので、これはアメリカ側の要望ということか・・・。

電圧の切り替えもちゃんと110Vのポジションがあるので、日本での動作も大きな問題は起こらない。

クリックで拡大。

ヨーロッパ仕様だとLW(長波)が含まれるが、アメリカでは不要。短波もあるにはあるが、ヨーロッパのように都市名が刻まれるようなことはない。メインは中波とFMでFMの受信周波数は88〜108MHzと広い。日本のFM周波数帯に変更しようとすればたぶん76MHz〜95MHzくらいを確保できそうな気がする。

クリックで拡大。

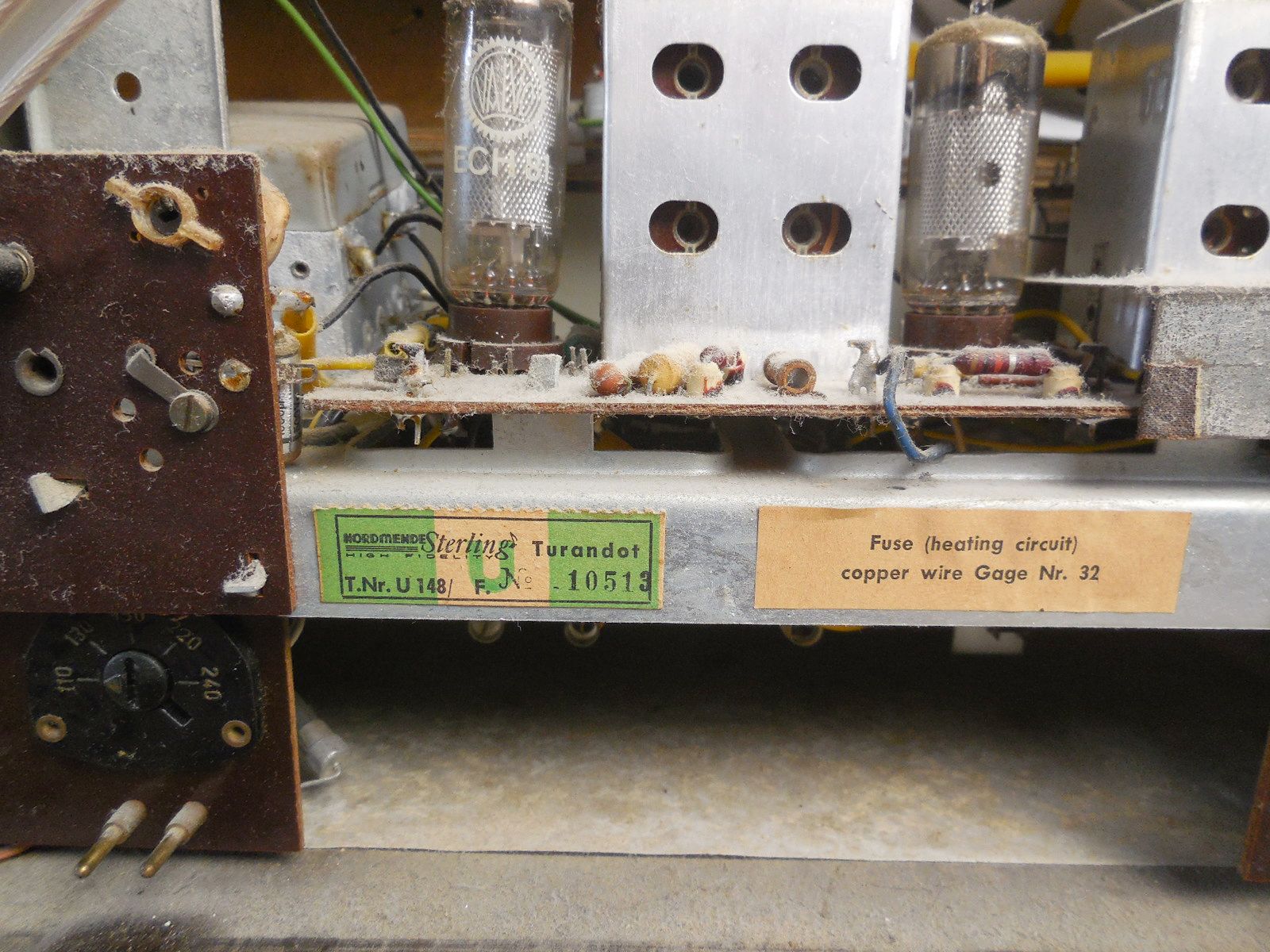

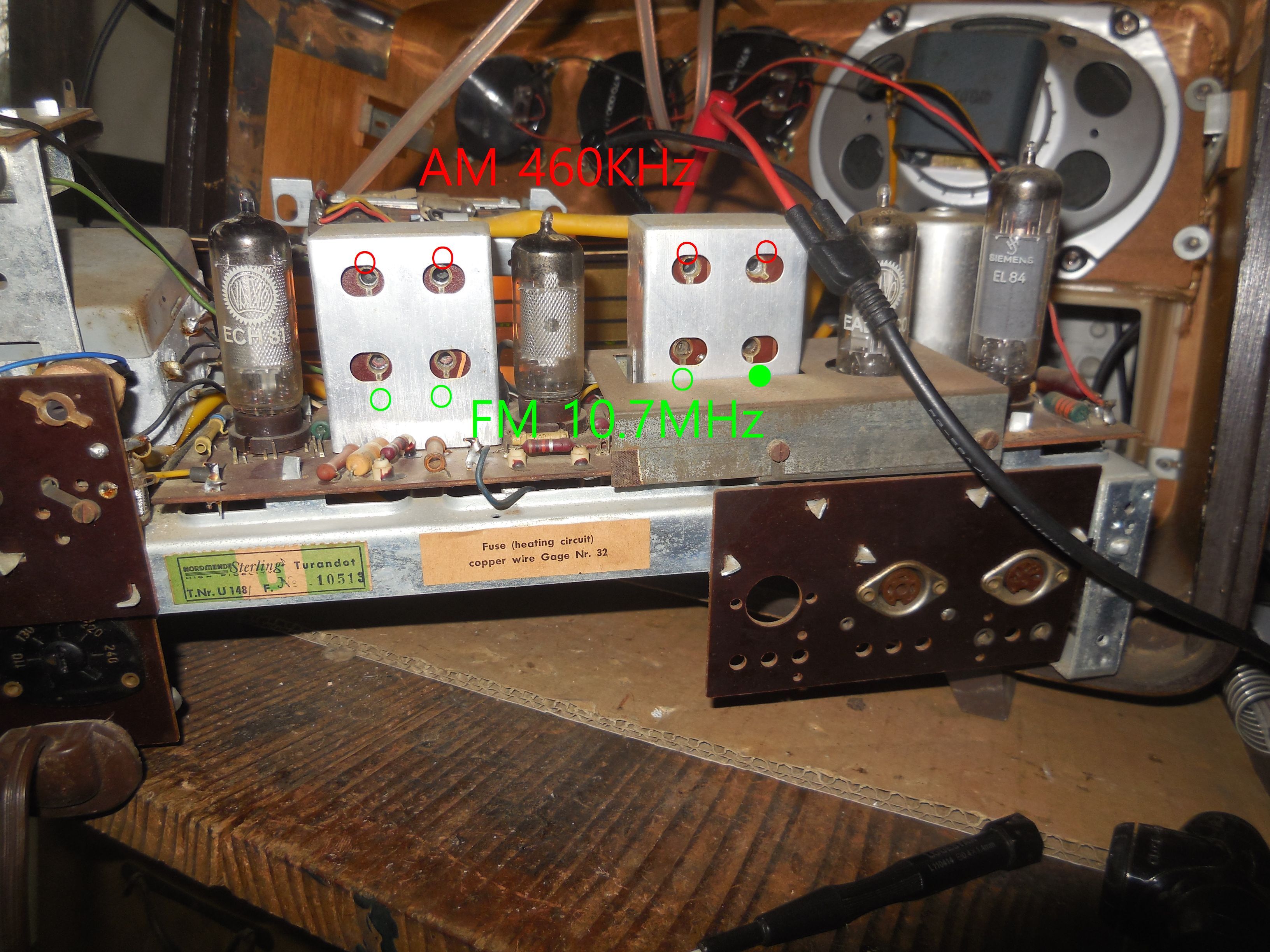

60年代の製造なので比較的新しくプリント基板がすでに採用されている。ただ、真空管とプリント基板の組み合わせはあまり相性が良くないので、思わぬ障害に出くわすことがしばしばである。

Turandotは有名なプッチーニの歌劇の題名。ヨーロッパのラジオにはこのような歌劇やクラシックの名曲にちなんだ愛称がつけられていることが多い。アメリカ人にも好きな人は居たのだろう。

クリックで拡大。

Sterlingはおそらくアメリカでの販売会社だと思われる。米国内で製造されたものではなく当時の西ドイツからの輸入品だと考えられる。当時多くのドイツメーカーが米国内で販売活動を繰り広げていた資料も残っているようだ。

回路図1、回路図2、調整資料1、調整資料2、調整資料3

クリックで拡大。

押し釦スイッチの動きが悪く電源さえ入らないのでとりあえあえず引っ張り出して動きを確認する。グリスが固まっている雰囲気なので注油して動きを滑らかにする。これは上手くいった。電源も入りそう。

ざっと部品の状況を見るとどこにも交換された物がないように見えたが、左上のAC電源の入口にある直付けのヒューズは昔の修理者の手によるものだ。また電源コードの先っぽに新しいコードが繋いであるのも彼の仕業だろう。荒っぽい仕事は共通している。

クリックで拡大。

前面の操作ノブの動きをチェックしてみると、チューニングの動作が不調。AMとFMの選択時に2系統のロープ駆動系を切り替える機構があるのだが、AMの動きはスムーズなのにFMの方はロープが滑ってまったく動かない。

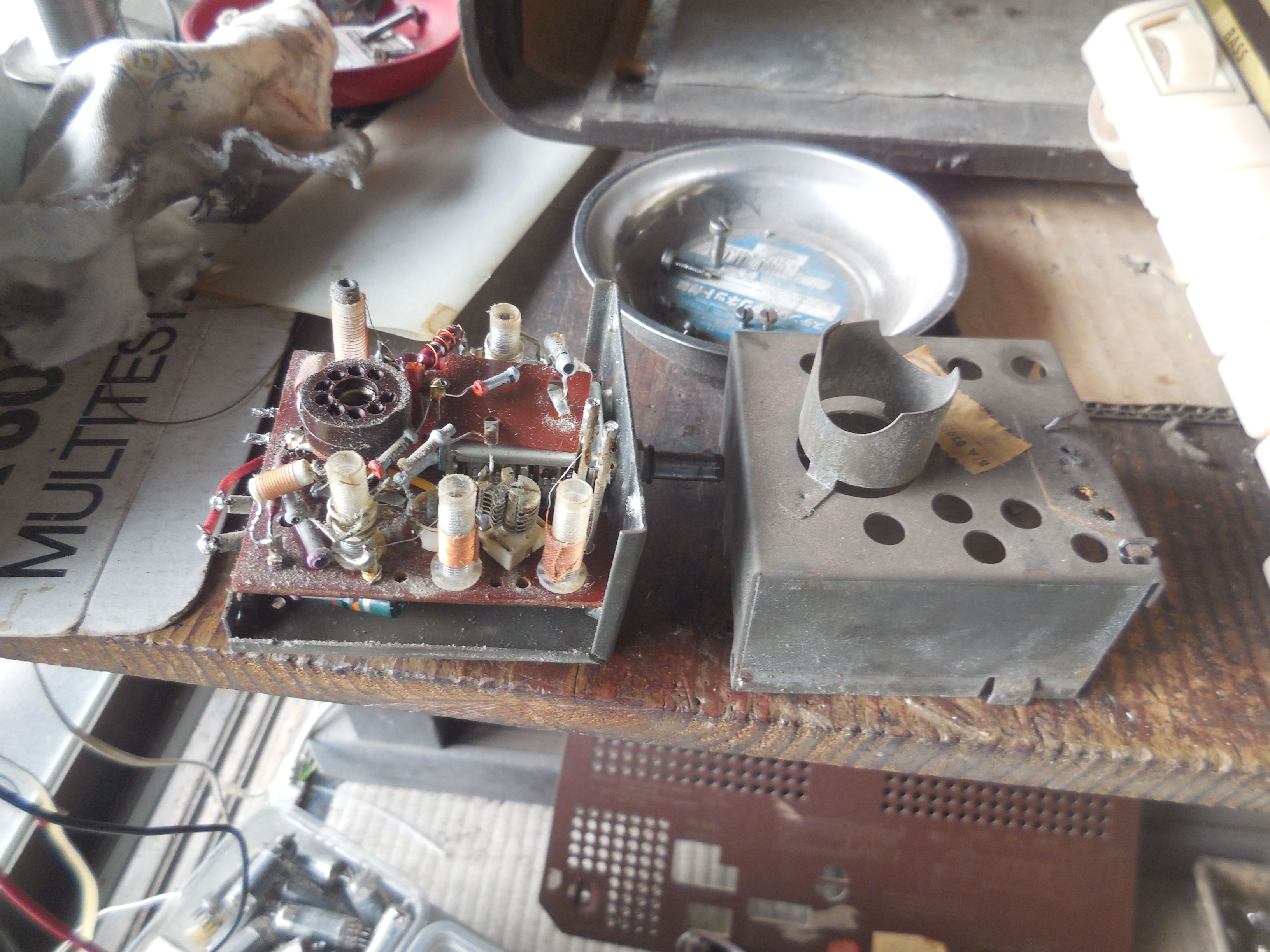

FMフロントエンドからロープを外してバリコンの動きを確認してみたところ、バリコンの軸がびくともしない。こんなに固いバリコンは初めてだ。このままではFMの動作チェックもできないので、とにかくバリコンが動くような状態に持っていこう。作業ができるようにFMフロントエンドを外してみる。

クリックで拡大。

フロントエンドのケースを外してみたものの、肝心のバリコンが見えない。

クリックで拡大。

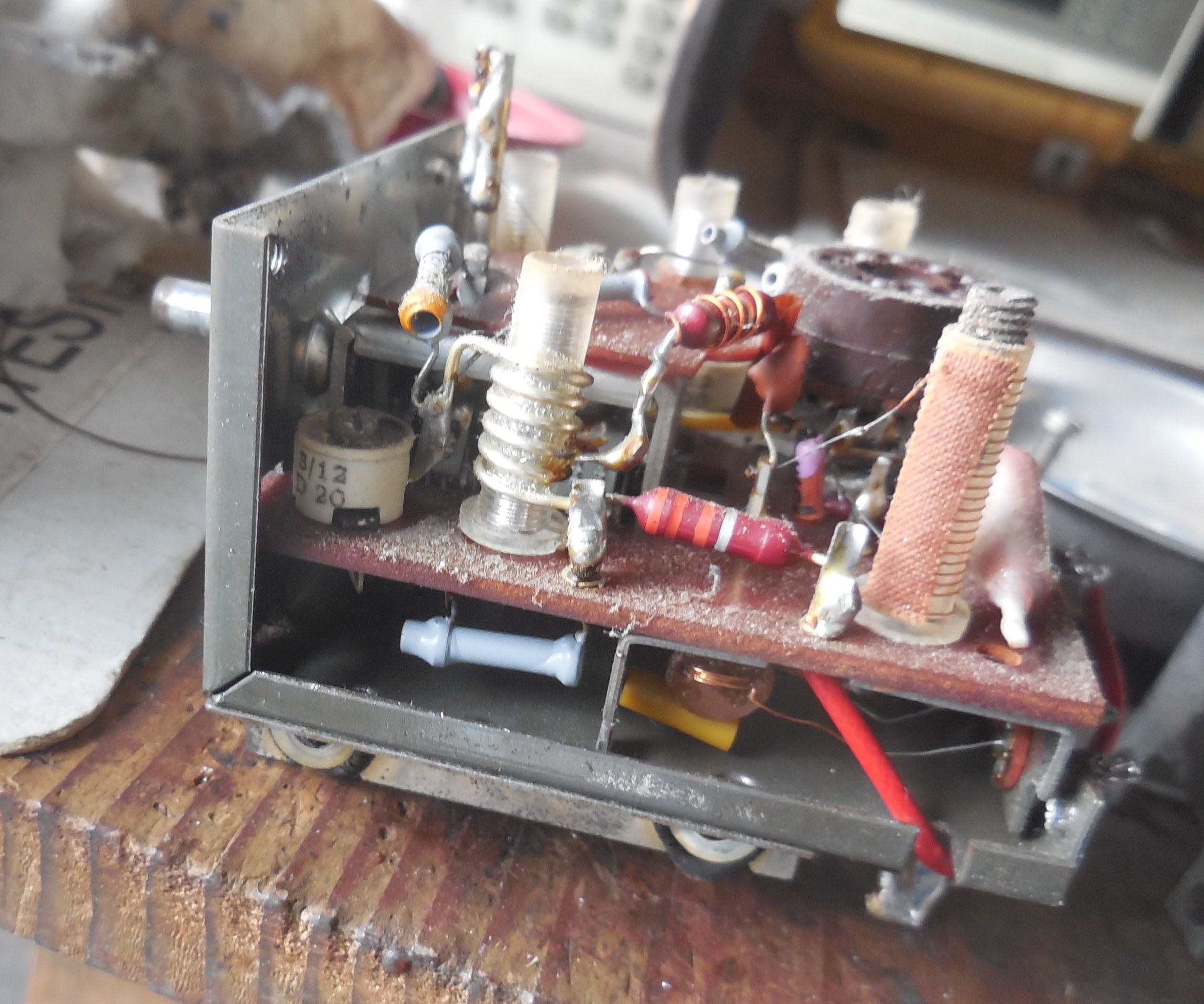

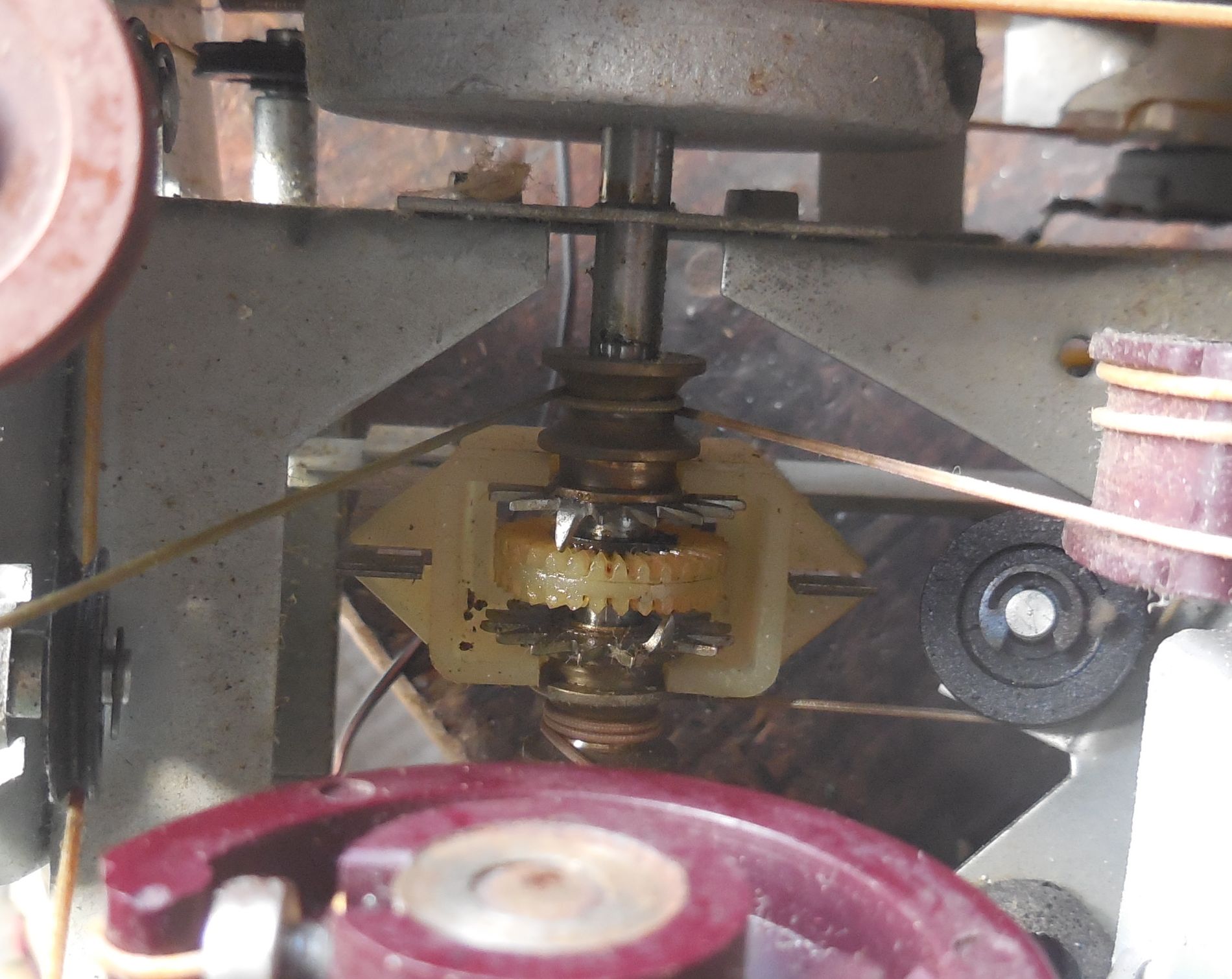

基板の下にバリコンの羽根が見えるのだが、このバリコンは減速ギア内蔵のものだった。軸が固着したのか、ギアが噛みこんだのか・・・。どうも軸の固着が可能性として高い。ここで出番はKURE556。錆には効果があるのだが、固着した軸に効果があるか・・・。注油してしばらく時間をおいてどうなるか・・・。なんだかとんでもない大掛かりな修理になりそうな予感がする。

丸2日、軸はびくともせず、あきらめかけていた。しかし渾身の力で軸を掴んだペンチを回すと、3日目にやっと軸が少し動いた。これで可動部と固定部の境目がはっきりしたので、そこに集中的にKURE556を足す。4日目、劇的に動き始めた。最終的には指で軽く軸を回すことができるまでになった。

軸を1回転半させるとバリコンの羽根が180度回るので、減速ギアの比率は3:1。軸に取り付けられたプーリーの大きさがAMとFMで同じなので、AM用のバリコンにも採用されているのかもしれない。

クリックで拡大。

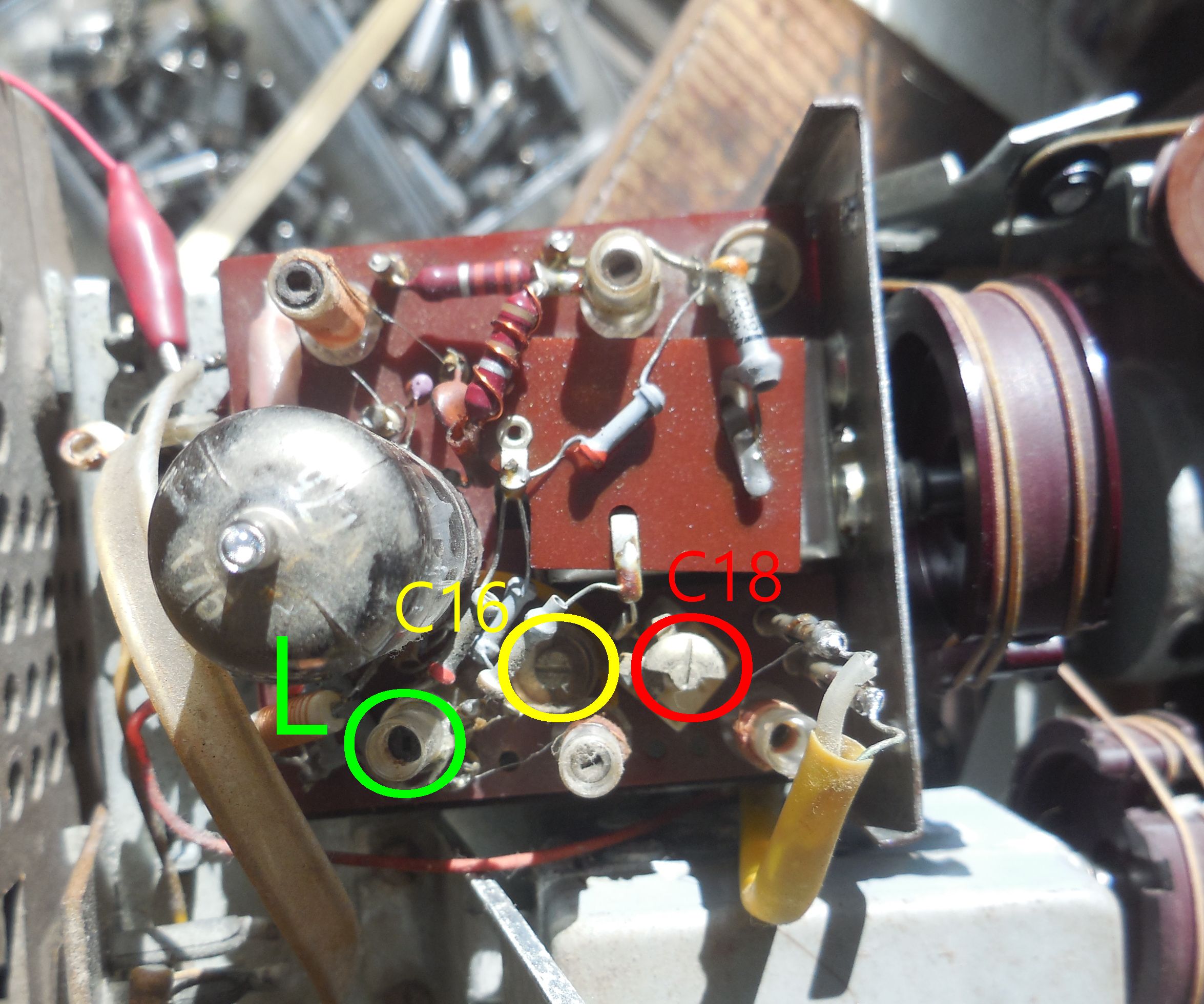

ようやく電源を入れるとAMもFMもまずまずの感度で動作していることを確認。おおきな障害は無いようである。課題はFMの周波数変更。試しに局発のトリマ(C18)を回してどこまで下がるかやってみると70MHz台には下がらない。そこで局発用のコイル(L)にダストコアを追加すると77MHzくらいまで下がりはする。しかし局発トリマをいっぱいに入れた状態なので、今度は上が90MHzまで届かない。

これはインダクタンスをもう少し増やす必要がある。すでにフェライトコアは追加したので巻き数を増やすことを考えるとしよう。1ターン増やせば十分なので作業スペースさえ確保できれば難しい工作ではない。

思った通り、1ターン増やした状態で局発トリマを調整するとほぼ76〜94MHzくらいを受信できるようになった。意外にあっさり変更できたので拍子抜けでもある。なお、調整資料1を見ながら調整したのだが、この資料の図には間違いがあって、C16とC18が入れ替わって表示してある。C18と思ってC16を回しても思うように周波数が変わらないのでいっとき混乱してしまったわけである。

クリックで拡大。

もうひとつ、ネットの調整資料では分からないのがIFTの調整ポイントである。実はAMとFMのIFTが同じシールドケースに入っているタイプなのだが、調整コアが横向きに取り付けられている。裏蓋が邪魔をするので、AC用の差し込みプラグを一旦裏蓋から外して裏蓋無しで電源を入れられるように事前工作が必要だ。

それは簡単だったのでまあ許せるのだが、調整資料ではAMとFMの区分けが示されていない。仕方なく、まずはあてずっぽうで触って、変化のあったポイントを見つけるしかなかったのであるが、最終的にはこのような配置となっているのが分かった。下がFM、上がAMである。そしてFMの音質に一番影響があるディスクリの中心周波数を決めるコアが右端ということである。

最初はなかなか思いつかない配置で、左右に分かれている可能性にかけてFMの調整ポイントを探すためにAMの調整コアをいじってFM調整後にはAMがまったく受からなくなってしまっていた。ネットに上げられた調整資料は有名なPHOTO FACTのものだったが、これでは混乱した人が多かったに違いない・・・。

クリックで拡大。

最後に紹介するのはAM/FMのチューニング切替機構。バンド切替用の押し釦スイッチの操作によってこの部分が動く。画像では上にいくとAM、下に行くとFM。爪が歯車に噛みこんでノブの回転をどちらかのダイヤルロープに伝えるというもの。

したがってAM/FMの切り替えに伴うチューニングの修正は必要ない。切り替える前に受信していた放送局が押し釦スイッチによって再現できるのは気持ちがよく便利なものだ。こういう切替機構があるのはヨーロッパのラジオ独特のもののようで、かつてNo.501のラジオで見た記憶があるだけである。