タッチの差で今年2台目の修理依頼品となったのは1台目とは対照的なすごく可愛い小さなラジオである。しかしこれもれっきとした真空管の5球スーパー。小さくても年代的にはこちらがずっと古い。

Crosleyのラジオは色がきれいな丸っこいもの、というイメージが強いが、それは1950年代も少し下った頃で、このラジオが作られた1947年頃は派手な色合いという感じではなく、すごく渋いものがほとんどだ。画像で見るとイメージが湧かないだろうが、驚くのはその小ささ。横幅が22センチほどしかない。

米国ではこのラジオが作られた少し後に、電池管を使ったポータブルタイプのラジオがたいそうな人気となった。このラジオは普通のmt管を使ったライン電源オンリーのトランスレス式なのだが、ポータブル志向を強く感じる設計である。

できるだけ小さくするために省ける部品は極限まで省く。そういう観点から感度を犠牲にして二段目のIFTを無くしてしまった。またポータブルなので外部アンテナは無粋。ループアンテナだけで電波を捕らえようという考え方である。ここまで機能を削り取って、はたして実用的な感度が得られているかどうかが興味の尽きないところ。

こういう珍しいラジオを新年早々から目にできること自体、今年の縁起の良さを確信しているおっちゃんである。

クリックで拡大。

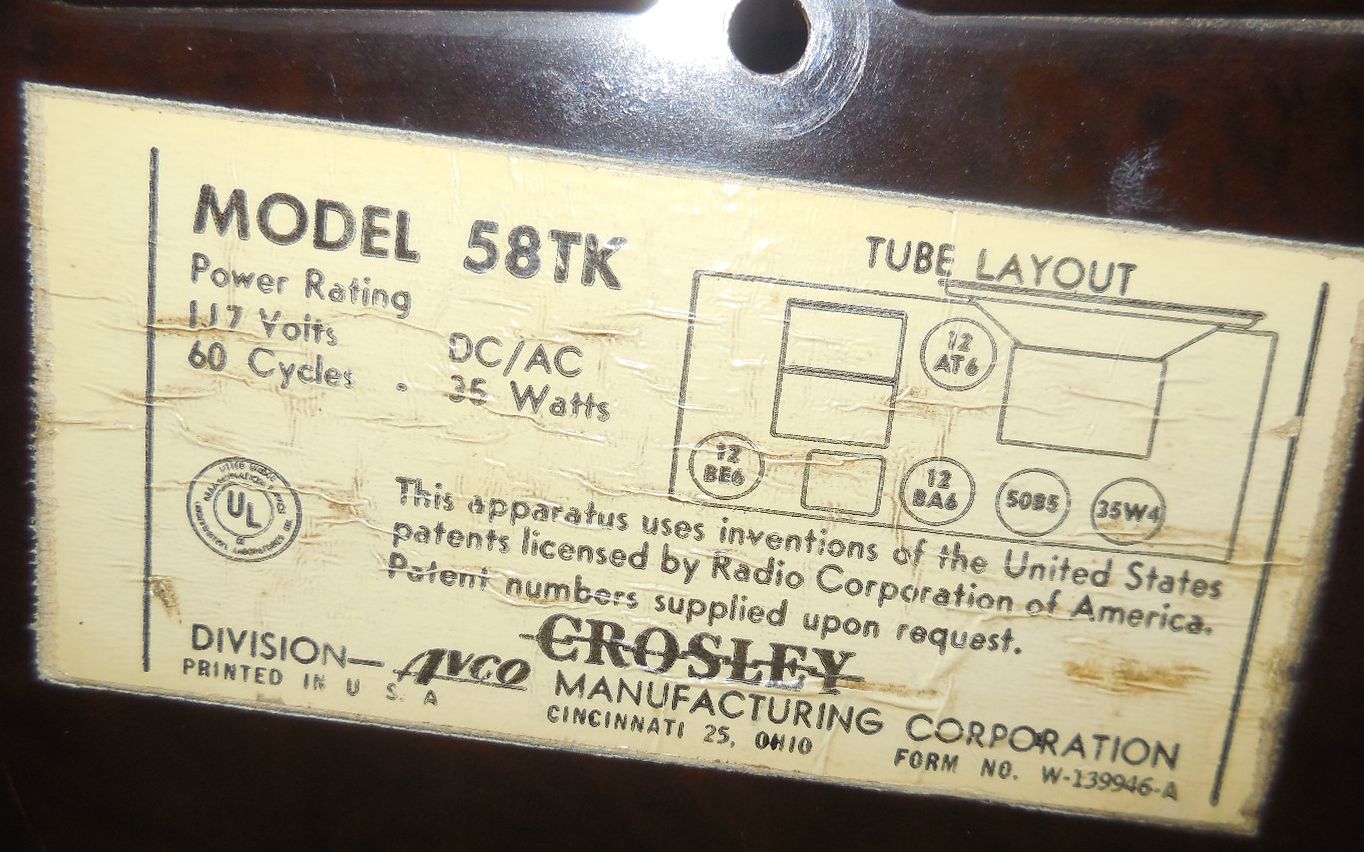

キャビネットの底に簡単な定格と真空管配置図が貼ってあった。型名の58TKでネット検索してみると、回路図と調整用資料が見つかった。

回路図を見るとわかるように、特徴的なのが中間周波増幅管12BA6と検波低周波増幅管12AT6の間にIFTがないことだ12BA6の負荷は抵抗で、結合は250pFのコンデンサによる容量結合。これでどの程度の感度低下になるかは分からないが、実用的なものであると信じたい。

クリックで拡大。

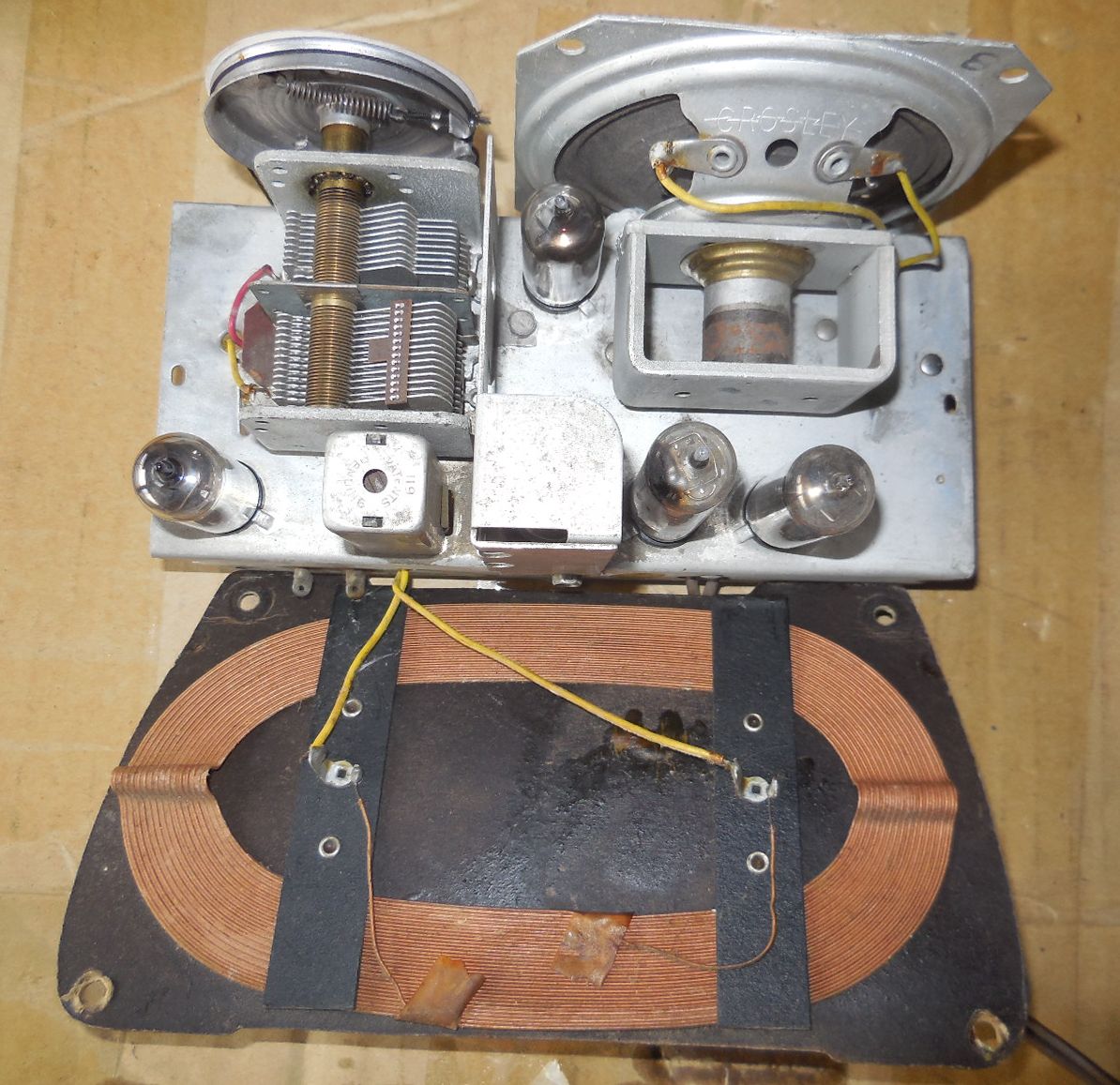

バリコンは一見、親子バリコンのようだが無調整ではない。バリコンの左側面にトリマがあって、局発周波数とアンテナ同調が調整できるようになっている。調整箇所はIFTの同調周波数を含めて3箇所だけである。

スピーカーは小型ながらシャーシに載せられるとなると、かなりのスペースを占めることになる。マグネット枠の向きを変えれば、IFTの1本くらいはどうにでもなるような気がするのだが・・・。

ループアンテナは裏蓋前面に展開している。しかしよく見ると部分的に折り曲げられて皺が寄ったように見えるではないか。少しでもインダクタンスを増やすための苦労の後がうかがえる仕事ぶりだ。

と書いたけれども、所有者の見解にもうなずけるところがある。それは既成のループアンテナでは上下が収まらないので曲げて収められるようにした、というものだ。おそらくパーツとしてループコイルは大量に作っていただろうから、ちょっとした加工で収められるのなら得、と考えるのは合理的である。たぶん、そういうことだろうね・・・。

クリックで拡大。

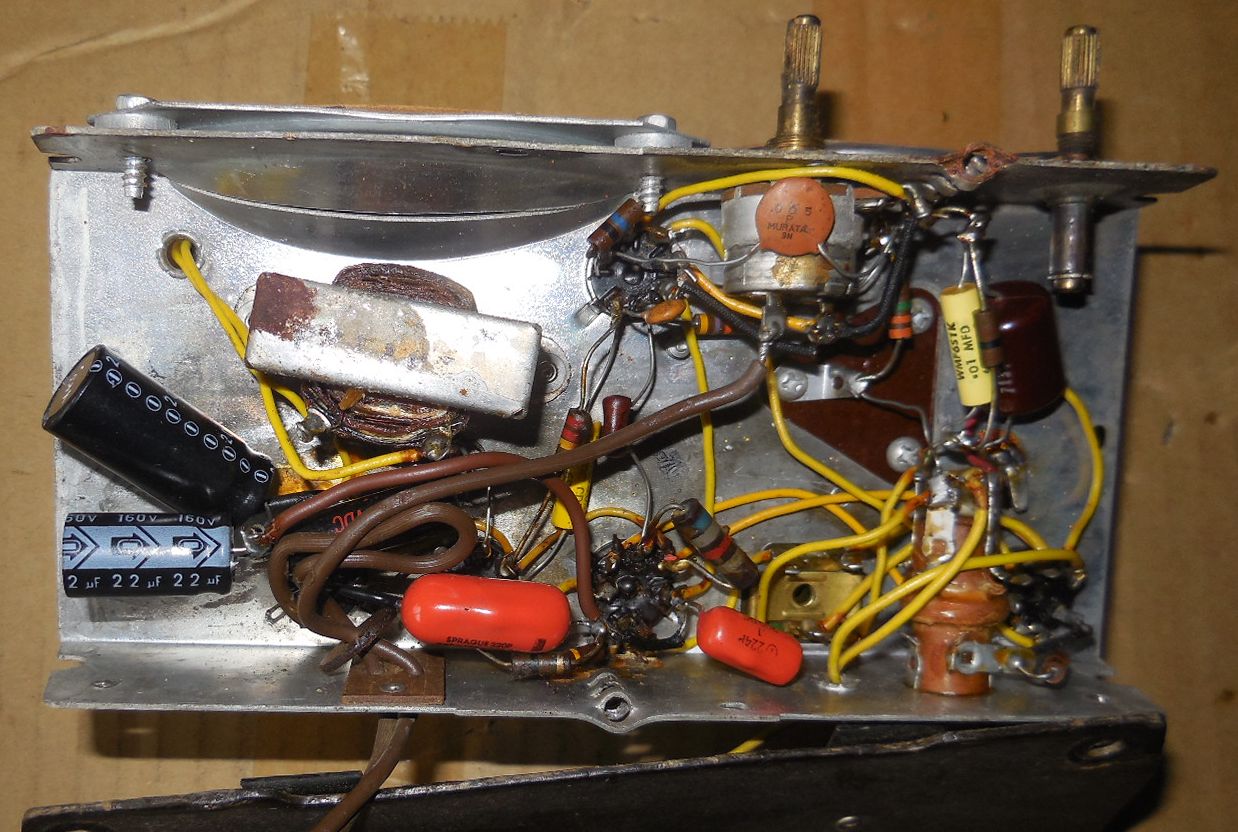

ペーパーコンデンサと電解コンデンサはすべて交換されている。色とりどりでこの様子から日本で手が入れられたものと想像できる。それはそんな昔のことではないはずだ。古い配線もほとんど交換されているようで、配線に異常がないように見えるので、まずは電源を入れてみることにした。

しかし電源がONにならない。パイロットランプの無いラジオなので真空管のヒーターの点灯を見るのだがまったく明るくならない・・・。

真空管のヒーターにはすべて導通があるので問題はなかったが、この電源スイッチの接点がひどい接触不良を起こしているようだ。最初はテスターでチェックしながら、20回に1回程度は導通を確認できていたのだが、だんだんひどくなって、最後の方は100回に1回もONできなくなった。

一般的には操作を繰り返すたびに接触不良は改善していくものだし、電源スイッチの場合は火花を飛ばせば悪くなっていた接点も復活することが多いものだが今回は分解するしかないようだ。

クリックで拡大。

込入った配線を取り除いてボリウムを引っ張り出し、分解する。中には分解に苦労するものもあるのだが今回は非常に素直な構造で助かった。

ボリウム部には抵抗膜に接点復活剤を軽く塗布しておく。

スイッチ部は中に虫の巣のようなものができていた。これが事情を悪くしていたのかもしれない。汚れた接点部を磨き、ここにも接点復活剤を使う。これで嘘のようにひどい接触不良がよくなった。

このボリウムも製造から70年以上経過するが、見る限り、まだまだ使えそう。分解は面倒だったが、元気をもらった気分である。

電源はスムーズに入るようになったが、真空管のヒーターが一部しか点灯しないという不思議な現象にでくわした。トランスレスの構成なので、どれか1本の真空管のヒーターが切れてもすべてが点灯しないのだが・・・。こういう症状は初めての経験だ。

ヒーター配線をチェックするが間違いは無い。オリジナルの結線とは違って真空管の並びが異なっているが大きな問題ではない。

次に真空管のヒーターの導通とともに他の電極とタッチしていないかをチェックしていく。すると12BA6で異常が見つかった。なるほど、不思議な現象を説明できる不具合で納得がいく。実はこの球、ヒーターとカソードが接触していたのだ。

つまり12BA6のところでヒーター回路がアースに落ちてしまうことになり、その先の12BE6と12AT6のヒーターが点灯しなかったということ。分かってしまえばな〜んだということだが、何度も首を傾げた現象だった。

これで何とか受信し始めた。しかし予想したとおり感度は悪い。ただループアンテナに手を近づけるとまずまずの音量でローカル局が受信できるので、外部アンテナさえ接続できるようになれば、実用にはなりそうだ。

ループコイルの上に外部アンテナカップリングコイルを巻く。簡単なもので十分だろう。ここでは中心部に4ターン程度を細いリード線で巻いて、片方を1000pFのコンデンサでアースに落とし、片方をアンテナリード線として外に伸ばす。

アンテナコイルの巻数が少ないので周波数の低いほうは感度が低く、高くなるとずいぶん感度が上がる。やや極端かもしれないと思うのは、1197KHzの地元民放局を受信すると、ボリウムが絞りきれない状態。ボリウムの状態が悪いことが分かってしまったが、せっかく70数年生きてきた体に活を入れたばかりなので、少しの欠点には目をつぶって働いてもらったほうがいいと思う。