(落札時のオークションの謳い文句)電源の線が切られていますので通電テストはしていません

すごく汚れたような感じの米国製のラジオだ。茶色のベークライトのボディに何か塗装をやりかけたような感じにも見える。あるいは元々はきれいな塗装だったものが剥がれ落ちてこんな状態になったようにも見える。こういう時の流れを感じさせるラジオを目の前にして、ああだこうだと歴史を遡っていくのも楽しいものだ。

こんな状態のひどいものなら欲しがる人はあまり居ないだろうと思っていたのだが、意外に入札が多くて安く手に入れるつもりだったのがやや当てが外れた。それでも2千円以内で米国製のGT管ラジオが手に入ったのだから良しとせねばなるまい。

ツマミは両方ともにオリジナルで揃っていたが片方に部分的な欠けが見つかった。怪我の程度は軽いのであまり目立たないだろう。

背面にあるループアンテナもだいぶ傷んではいるが何とか使えそう。その外側にあったであろう裏蓋はきれいに失われている。当時のRCAの裏蓋は厚手の紙で作られているものが多く、ほとんどまともな形で残っているものはない。

シャーシを留めているのは底ビスではなく背面部の2本のビス。1本のネジ穴がバカになってしまっているようだ。少し大き目のタッピングビスなどを使うような修正が必要かもしれない。

クリックで拡大。

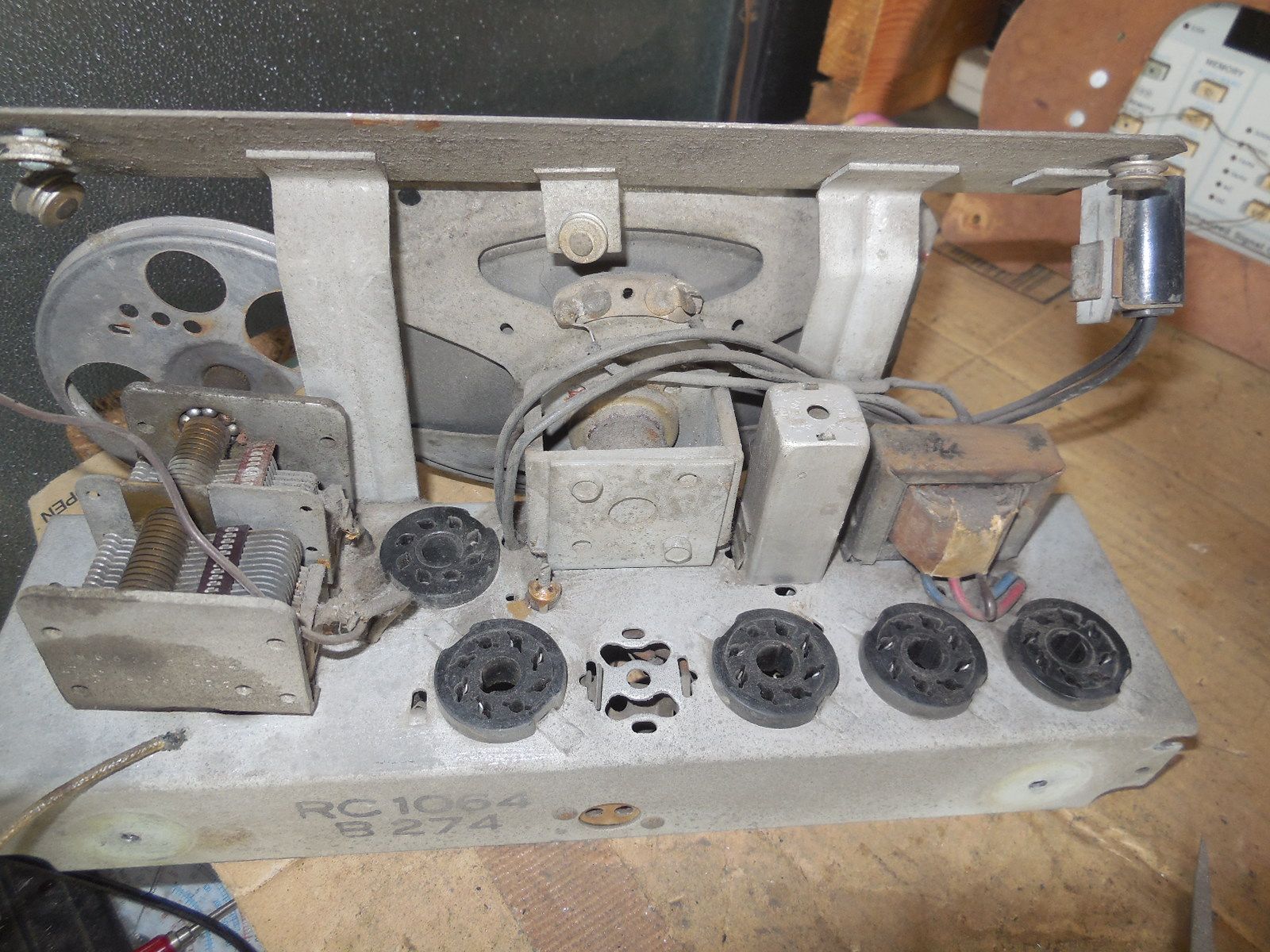

回路図およびメンテナンス資料はネットで見つかった。トランスレスのメタル管×3、GT管×2の構成である。この中にある真空管の配置図と実際刺さっていた真空管を見比べると、MIX管はメタル管からGT管に代わっていて、それは問題ではないのだが、整流管とMIX管の位置が入れ替わっていた。

たぶん出品者が間違って挿したのだろうとは思うが、このままで電源を入れられていたときはどうなるか・・・。昔、日本のラジオで整流管を間違った位置に挿して電源を入れたときにMIX管のヒーターが切れてしまったことを思い出した。ヒータータップのある整流管の場合は、どの位置に挿すかで直列のヒーター回路が変な接続になってしまうことがある。ヒーターチェックだけはやっておかなければなるまい。

クリックで拡大。

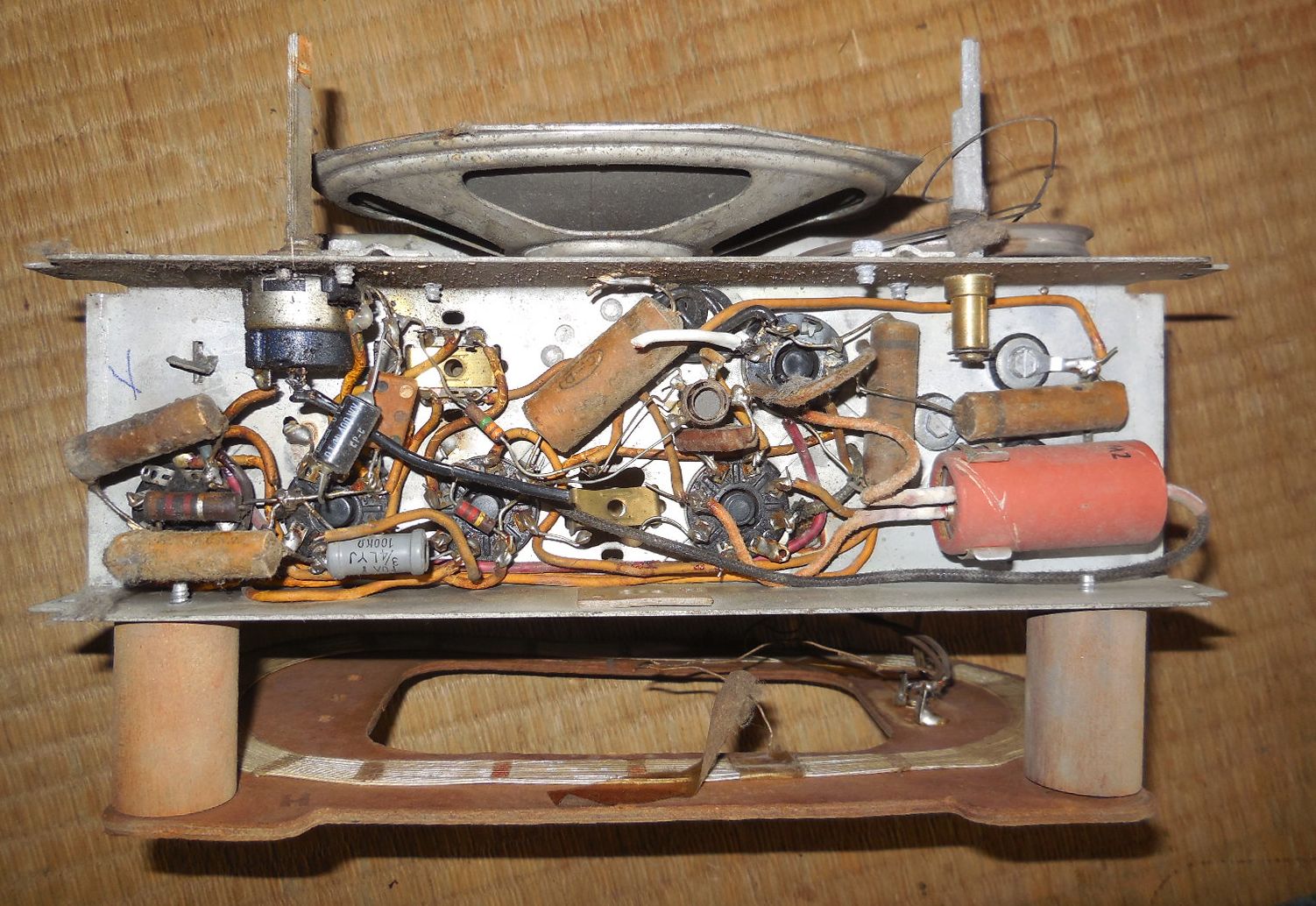

いくつか配線が切られた痕がある。整流管とMIX管が入れ替わっていた場所の配線なので、要注意である。

コンデンサの交換は1箇所のみ。ボリウムの中点につながるコンデンサなので、12SQ7の三極部のグリッドカップリングコンデンサである。あまり劣化が気になるところではないのだが、それよりも出力管のカップリングコンデンサはなぜかそのまま、というのが気になる。

実際の配線を追っていくとどうもおかしい。資料の真空管配置図では辻褄が合わなくなる。どうも実際に刺さっていた真空管の位置が正しく、資料の方の整流管とMIX管の位置が入れ替わっているとしか思えない。

クリックで拡大。

前面パネルにはちゃんと指針が残っていてほっとした。外からはこの指針の存在が確認できていなかったからだ。もう少し見やすい指針にしないと透明度の落ちたパネルの外からでは分かりにくい。

さて塗装をやりかけたのか、剥がれたのか、けっこう詳しく見たのだが見分けがつかない。65X1という機種には明るいアイボリー調の製品もあるので、その塗装が剥がれ落ちたとも考えられる。

どちらにしろこのままではちょっと貧弱なので剥がせるものなら剥がしてしまおうと思っているところだ。アイボリーで再塗装するのはちょっとどうだろうね。このダークブラウンのベースの色の方が時代的には合っているかもしれない。

と、いうことでキャビネットの表面に残っている塗料をはがす作業を始めたところだ。剥がしていく過程で、やはり誰かが塗装をしようとして中途半端に終わった結果だと確信した。ならばきれいに剥がしていくのにためらいはない。

薄いといいながらも、塗膜は全体的にびっしり残っているので作業は大変だ。1時間ほどの作業できれいな下地が現れたのはこれくらいの範囲。これはあと何時間かかることやら・・・。

クリックで拡大。

キャビネットの美化作業に目途がついたので、電気系の修復に取り掛かる。さて真空管を抜いて掃除を始めようとしたところ、整流管が抜けないではないか。GT管の脱着はさほど力が要らないと思っていたので意外な障害だった。ソケットとベースの間に隙間が無いほど密着しているうえに、この隙間を広げるために真空管を傾けようとしてもあまり効果がない。

薄い刃先の精密ドライバーを差し込んでようやく少し隙間を広げ、力を加えられる大きなマイナスドライバーでようやく浮き上がらせることに成功。なにゆえこんなに苦労したのか、真空管のピンをじっと眺めると、1本の脚先にハンダが盛り上がっていた。推測するに、ソケットの配線をやるときに流れ落ちたハンダが真空管の脚とくっついたのだろう。真空管を刺した状態でハンダ付けをするとこんな障害も起きるという事例として紹介しておこう。

さて、真空管がシャーシの上から消えた時に初めて気づいたのだが、IFTが1本無いのである。ということで、電気系の修復はちょうどいい大きさのIFT探しから始めなければならなくなった。同じタイプのIFTは望むべくもないので、比較的小型になった昭和30年代中頃の日本製のトランスレスセットから流用することを考えた。

三菱製のIFTは取り付け寸法がほぼぴったり。ネジでの取り付けに問題はないし、端子周辺のシャーシを少しばかりヤスリで削ってさほど時間がかからずに取り付け完了。

シャーシ内の部品はペーパーコンデンサがさすがに絶縁低下を起こしているようなのでほぼ全数を取り換える。さらに電解コンデンサの漏れ電流もかなり増加しているようだったので迷わず交換した。おそらくオリジナルと思われる電解コンデンサは、30μ×2のブロックタイプである。

電源を入れる準備がこれで整ったかと思ったら、電源スイッチがどうしてもONにならない。スイッチはボリウムと一体で中を開けるのが大変だがともかく分解することにした。

蓋を外すとさらにスイッチ部は分解できるようになっていたので迷わずばらす。しかしその先の肝心な接点部が表に出てこない。機構的には動作している感じだが、金属端子と接点がうまく接触していない様子で、これは修復が難しいと判断した。

軸がかなり長くまた特殊な形状をしている米国製の古いボリウムだったのでもったいない気がしたが、電源が入らないのでは仕方がない。軸先を切り取って軸の太さの調整を行い、真鍮のパイプでつぎ足す作業を行ってからボリウムを交換した。

ようやく電源が入った。しばらくすると放送が受かると期待していたがノイズばかりでまったく受信しない。局発部の動作は確認でき、低周波増幅部の動作もOKなので、IF部あたりの不具合なのだろう。不規則なノイズは米国製ラジオによくあるIFTからのノイズのように思えた。B電源が内蔵のコンデンサに悪影響を及ぼすことはけっこう頻繁に起こるのである。

2段目のIFTには同調用のコンデンサのほかに検波用のコンデンサも中で構成されている。B電源の端子とコンデンサの端子、あるいは2次側の端子との間の絶縁を確認する。うっすらと汚れている程度でもかなり絶縁低下する場合があるので、端子の付け根を入念に清掃する。

クリックで拡大。

これでノイズは消えたけれどもまだ受信しない。IFTの調整をSGを使ってやった後、局発の周波数を調整しようとしたがこれがおかしい。高い周波数にまるで達しないのである。局発の周波数にしてせいぜい1500KHzほど。つまり1000KHzちょっとしか受信できない値なのである。

通常このような症状の時はパディングコンデンサの不良を疑うのだが、このラジオはバリコンに親子式を採用しているのでパディングコンデンサは存在しない。考えられるとすれば真空管のG1と同調回路を結合する100pF程度のコンデンサ。実際に使われていたのはマイカコンデンサだったがこの絶縁が悪化して同調周波数を極端に低くしていたのである。

結局、コンデンサはペーパーコンデンサ以外にマイカコンデンサも交換することになってしまった。これでようやく元気よく鳴り始めた。周波数表示の背景板も色を塗り直して、針もくっきりと見えるようになった。