(落札時のオークションの謳い文句)コレクターの方から譲り受けました。●サイズ(約)横55cm×奥行24.5cm×高さ33cm○通電の確認ができませんでした。裏蓋→全体的に傷みがございます。ビスがないところもございます。コードに傷みがございます。

最近コレクター放出品の外国製ラジオが続けて出品されている。これもそのひとつ。前回は広島の業者だったが今回は大阪。広島の業者よりもあまり目立たない出品なのか人気がいまひとつ。このラジオも英国製の高級そうなラジオなのだが千円スタートでありながら誰も入札しないという無視のされ方だった。

それじゃああんまりラジオに失礼だろうと見るに見かねて入札したのだが、おっちゃん以外に誰も反応する人がおらず、こんな高級ラジオが1,000円ぽっきりで落札されたという不思議。

到着したラジオは予想外に大きかった。幅55センチという説明書きはあったのだが、ベークライト製キャビネットという先入観からはちょっと想像できない大型ラジオだったので驚いた。ベークライトでこの大型キャビネットを作る技術が終戦直後にあったイギリスというのも大した国である。

キャビネットがでかいので裏蓋も大型だ。それを圧縮ダンボールのような材料で作っているので多少の変形はあるかもしれない。しかし1947年製とはとても思えぬ程度の良さである。イギリスも日本よりはるかに生産技術レベルが高かったのは間違いない。

日本で手が入ったラジオのようである。コンセントは日本の商用電源でも使えるようにプラグが変更してある。ただこのラジオはトランスレス方式で電源電圧は200V~230Vというからこれをどう処理したのだろう。昇圧トランスを使っていたのならわざわざコンセントを付け替える必要はなかったと思うのだが・・・。

使われている真空管は5本。いずれもヒーター電流が200mAのものだが、ヒーター電圧の合計は75Vくらいしかない。他に12Vのパイロットランプが数個使われているので100V程度のドロッパーが必要となる。それがこの抵抗。あきらかに配線が変更されているようなのだが・・・。

直ぐ近くにあるのはチョークコイルのようだ。このコイルから充填物が流れ出したような形跡がある。はたしてちゃんと使えたのかどうか、ちゃんと調べないと電源さえ入れられない。

スピーカーは口径20センチはあるだろう。英国製のスピーカーならさぞかしいい音で鳴ってくれると期待するわけだが、フィールドコイルタイプのものなので果たしてコイルが生きているかどうかが問題だ。

※ フィールドコイルタイプと書いてしまったが、実はパーマネントマグネットタイプのスピーカーであったことがスピーカーを取り外してから判明。ちゃんとボイスコイルも出力トランスも生きていた。印刷されている文字や形状からしてなんだか紛らわしいスピーカーだ。

クリックで拡大。

ヨーロッパ製のラジオには長波(LW)という放送バンドが受信できるものが多い。このラジオも長波、中波、短波の3バンドが受かる仕様だ。これにVHF帯のFMが加わると申し分ないのだが・・・。

短波帯の一番高い方、波長が15mすなわち20MHあたりの目盛を見るとTVの音声プログラムが受信できることが分かる。この頃、イギリスではすでにTV放送が始まっていたということらしいが音声だけをこんな周波数で放送していたとは思ってもみなかった。

※ 実際にはこの周波数で放送されたわけではなくTVのIF周波数の2倍の高調波成分を検出する仕組みのようである。

ところでヨーロッパでは周波数ではなく波長で目盛っていることが多いので日本人は面食らってしまう。波長×周波数が光速だと分かっていても波長を周波数に換算するのには時間がかかる。

このラジオは通常のダイヤルでの選局以外にワンタッチのボタン選局もできるようだ。3つの中波局と2つの長波局がプリセットできるらしい。

クリックで拡大。

見慣れない真空管ばかりである。ガラス部がST管の形だけどもソケットはオクタルベース、すなわちGT管タイプのものだ。一番大きなものが出力管でその手前が整流管。その右が検波および低周波増幅管。その次が中間周波増幅管で、その奥が発振変換管である。

こういう知識は外見からだけで得られたわけではなく、非常に詳しい資料がネット上で発見できたからに他ならない。外国製のラジオも標準タイプのものなら資料なしでも修理は可能だろうが、日本のラジオでは見られない設計のこんなラジオではやはり資料があるのとないのとでは大違い。ひとつのラジオにこれだけ詳細な資料が付いているという事実を知るにつけ、日本にはなにゆえ同様な資料が乏しいのか、やや悲しくなる。

クリックで拡大。

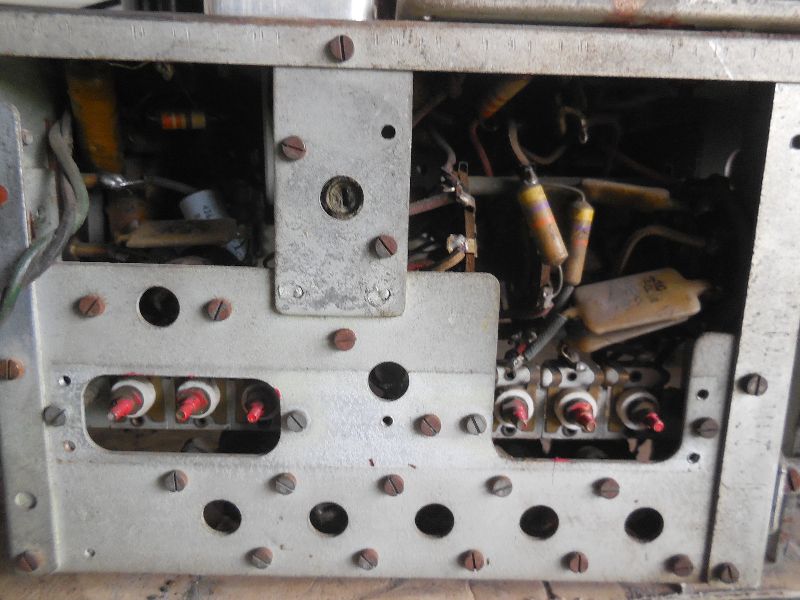

シャーシを引っ張り出す。なんだか高床式のような不思議なシャーシである。底ビス4本で留まっているのだが、そのビスを隠すようにプラスチック製のカバーがビスで留まっているのが面白い趣向。※これはシャーシがACラインに落ちているので電撃を受けないための絶縁を目的としたカバーである。

引っ張り出す際にプリセットボタンがやや引っ掛かり気味になっているので慎重に力を加える必要がある。

スピーカーも4個のナットを緩めると取り外せる。布製の埃カバーが付いているのは珍しい。日本でもダイヤトーンスピーカーがこんな姿であった。布に穴などが空いていないのでとても70年以上前の製造とは思えない。

クリックで拡大。

高床を支える脚があるので部品が取り付けられているところまでの懐が深い。部品交換などは意外に大変のようだ。いくつかのペーパーコンデンサが交換されている様子が分かる。

配線類はかなり被覆の強度がなくなっているようであまり力を入れて引っ張ったりすると芯線が出てくるくらいに脆い。危ないところは配線のやり直しが必要となるだろう。

LW,MW,SWの3バンドで5つの局のプリセット機能があるので部品の密度はけっこう高い。一番上部にあるバンド切替スイッチ周りがとても混みあっている様子がわかる。

出力トランスはシャーシ内に納まっていた。負帰還用の巻線を持つHi-Fi仕様のようである。スピーカーへは背面の外部スピーカー接続端子を経由して接続される。ヨーロッパ製のラジオはなぜか外部スピーカーが接続できるような構成になっていることが多い。

クリックで拡大。

キャビネットに取り付けられていたときはプリセット選局のボタンが1個スムーズにラッチしなかったのだが、取り外した状態でスイッチの動作を確認するとなんら問題ない。

MW3局、LW2局のプリセットが可能なのだが、LWは聴けないので、なんとかMW5局分のプリセットができるような改造ができればいいのだが・・・。

ツマミは左上が電源スイッチ兼ボリウム。その下がバンド切り替えスイッチ。右上がチューニング。右下が音質切り替え。

クリックで拡大。

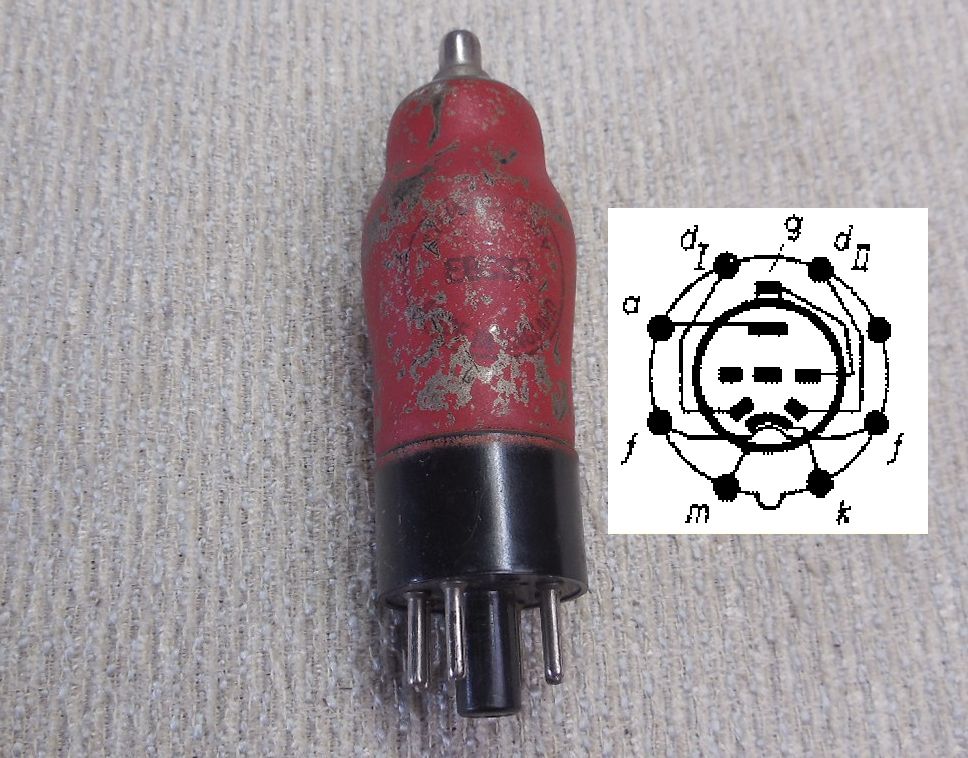

以下、珍しい真空管の紹介である。ヨーロッパ管の新しいものは日本でも松下製をはじめ日本名でポピュラーなものが多いが、戦前のものはほとんど日本では無名に近い。

最初の球はCCH35。最初のCはヒーター電流200mAを意味する。2番目のCは3極管、つづくHは6極管を示す。つまり一つの管に3極管と6極管が一緒に封じられている管ということ。3極管部と6極管部はまったく独立してるわけではなく、3極部のグリッドは6極管の第3グリッドと内部接続されている。

周波数変換用の球で高周波入力はトップグリッド(6極部の第1グリッド)となっている。局部発振を行うのは3極部で、複雑な7極管よりも動作が分かりやすい。

ヒーター電流200mAのときのヒーター電圧は7Vになっている。

クリックで拡大。

つづいてはEF39。中間周波増幅用の5極管である。Eで始まる球はヒーター電圧が6.3Vのもの。もともとはトランス式の球なのだが、ヒーター電流が200mAということもあって、このラジオではトランスレス接続されている。

Fは5極管を表す。トップグリッドの球なのでST管の6D6と雰囲気がよく似ている。

クリックで拡大。

EBC33。これもEで始まるのでトランス式でも使われる球。Bは双2極管、Cは3極管で、トップグリッドなので6ZDH3の電極構造と同じである。

赤く塗られた球はところどころ塗装がはげかかってかなりの年齢を感じさせる。

クリックで拡大。

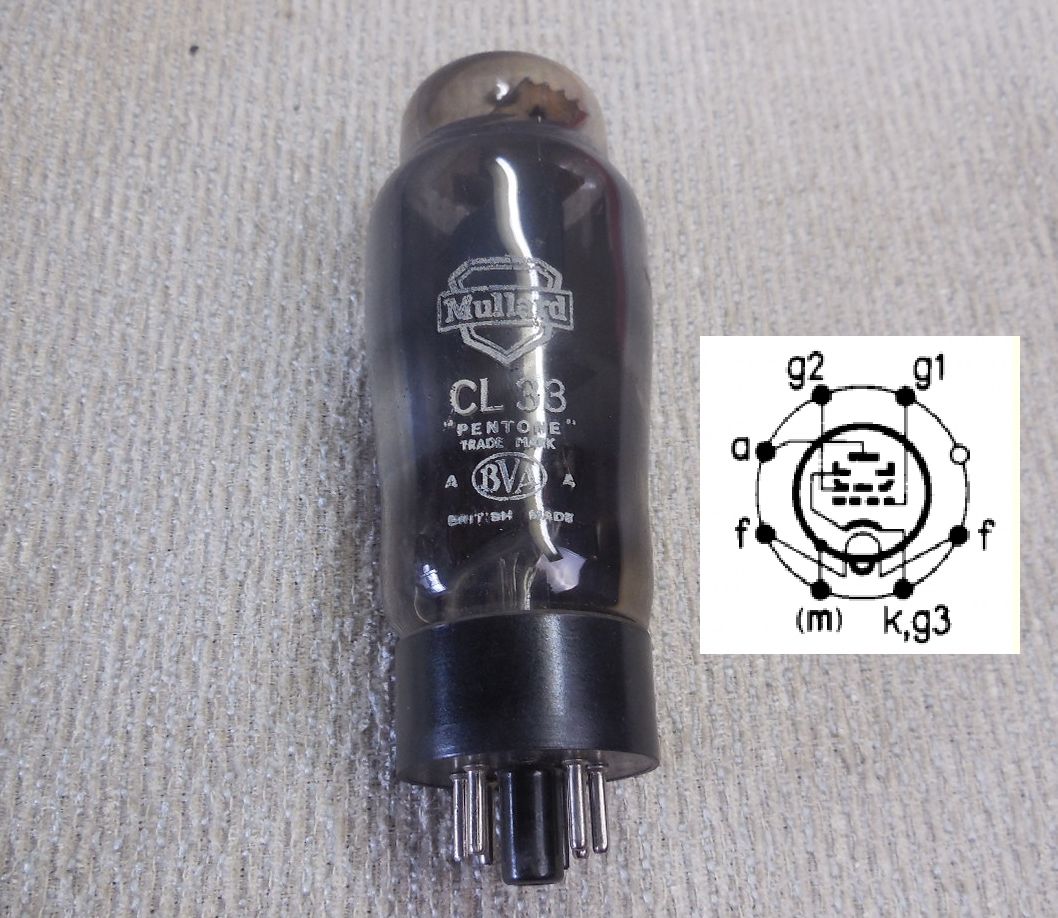

この一番大きな球がCL33という出力管。ヒーター電流200mAを流したときのヒーター電圧が35Vなので、かなりヒーター電力を食う球だ。

詳しい規格はネットで探せる時代で、出力はシングルでも3Wくらいは軽く出そう。42などよりは余裕がありそうだが、なにせB電圧が低いトランスレスなので果たしてどの程度の音量で鳴らせるだろうか・・・。

クリックで拡大。

最後が整流管でガラス面の文字が消えているがCY31という名称。ヒーター電流200mA時のヒーター電圧は20Vという規格になっている。

さて、これら5本の真空管のヒーター電圧は合計で75Vくらい。これに12Vのパイロットランプ2個を直列につなげばちょうどAC100Vで定格のヒーター電流が流れる計算だが、そのためにはオリジナルの回路を少し変更せざるを得ない。

またAC100Vでうまくヒーターを灯せたとしても、B電圧はAC200Vのときよりもかなり低くなってしまうのでちゃんと動作するかどうか不安なところもある。最悪、整流管をスルーにしてシリコンダイオードで少しでもB電圧を上げるような対策が必要になるかもしれない。

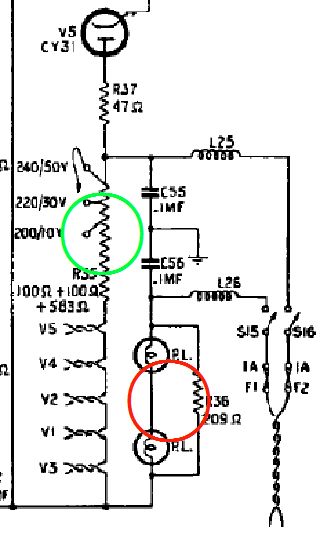

オリジナルの電源部の回路はこういう具合になっている。AC入力が200~250Vというのが仕様である。ドロッパ抵抗と真空管のヒーター、そしてパイロットランプ2個がシリーズとなってACラインに接続される回路である。

これをAC100Vで動作させようとすると、ドロッパ抵抗は不要となる。ただし、パイロットランプの挿入位置はドロッパ抵抗の位置に移さなければならない。それはオリジナルのアースラインが真空管のヒーターとパイロットランプの接続ポイントになっているためで、このままの回路でドロッパ抵抗をジャンパすると、ヒーター回路は問題ないものの、B電圧がパイロットランプ2個分低くなってしまうからだ。

緑色の印がドロッパ抵抗、赤いマークがパイロットランプである。

この回路についてさらに言及すれば、オリジナルの回路ではB電流もパイロットランプを流れるように組まれている。したがって、電源ON時に一旦明るく輝いたランプは次第に暗くなるのは同じだが、整流管が動作し始めてB電流が流れ始めるとまた明るく輝き始めるという動作になる。変更後はそのような動作ではなくなるのは言うまでも無い。

回路を変更して電源を入れてみる。最初はパイロットランプがまぶしく光るが次第に明るさを減じていく。ヒーター回路に直列にパイロットランプが入る回路なのでこの現象は正常である。

B電圧は整流管直後で100V弱。設計値よりもかなり低いB電圧だが、これでもちゃんと受信することが判明した。番組も歪のないクリヤな音である。これならこのままでも十分実用になりそうだ・・・。

ただMWの高い方は感度ががくんと落ちる。どうやらトラッキングがかなりずれているような気配だ。

クリックで拡大。

とりあえずIFTの同調を取り直す。IFTはミュー同調なのだが、調整ネジは上下ではなく側面にある。同調操作はかなりクリチカルで慎重な調整が必要だと感じた。

クリックで拡大。

シャーシ側面にLW,MW,SWのそれぞれの局発コイル、トリマコンデンサ、アンテナ同調コイル、トリマコンデンサが並ぶ。表示がないのでどれがどの機能を持っているかが分かりにくい。

今回は先に紹介したメンテナンス資料の中に詳しい調整手順とともに図面もあったので迷うことはなかった。調整するポイントはトラッキングのほかにIF成分を不要輻射させないための同調回路とか、TV用音声を受信するための同調回路もあって複雑だ。

クリックで拡大。

感度に関してはやや物足らないところも感じるが、短波も含めて安定して受信できるようになってきたのでプリセット選局の設定を行う。これが前面のプッシュボタンカバーを外して調整用の穴を見たところ。

左から3つが中波の設定が可能なところ。右二つは長波専用なので受信できない。これをどうにか中波用に改修できないか検討したけれども使われているトリマコンデンサが特殊なので、流用は難しいことが判明。オリジナルのまま残すことにした。

上の穴が局発の周波数を動かすためのコイルの調整ネジ。時計回りで受信周波数が低くなり、反時計回りで高くなる。

下の穴がアンテナ同調用のトリマコンデンサの調節ネジ。受信したプログラムがもっとも大きく鳴るようにコンデンサを回す。このトリマはあまりクリティカルではない。

さらに注意事項を上げておけば調整ネジを回すときのドライバーは絶縁されたものを使ったほうが安全である。というのもこのラジオはシャーシアースのトランスレスなのでシャーシに触れると電撃を受ける可能性がある。とくにオリジナルのAC電源が200V以上を想定しているので、安全対策には日本以上にかなり気を遣っている様子がうかがえる。

クリックで拡大。

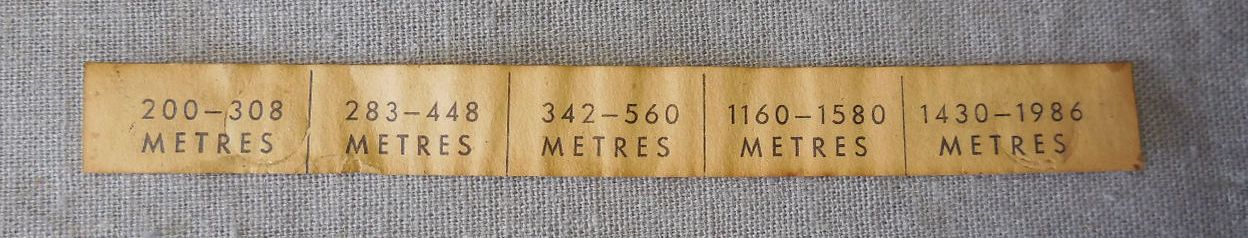

それぞれのボタンには設定できる周波数の範囲があって、そのボタンにふさわしい局を選んで設定する必要がある。この紙はカバーの中に入っていたものだがそれぞれのボタンで設定できる波長を示してある。

日本では馴染みがないのでこれを周波数に変換すると、①974~1500KHz②670~1060KHz③536~877KHzである。

ただ実際に受信できる範囲はもう少し広がっているようなので、①のボタンでは1500KHz台の放送局も捉えられると思う。

最後に背面の蓋を留めるビスについて触れておくと、このビスはとても特殊でネジ外径が3.5ミリというもの。他の機器でもこのサイズのネジが使われていたという記憶がない。当然ながらこのサイズのネジの手持ちはない。

全部で8箇所を留めるようになっているが、残っていたビスは4本。これでもなんとか留めることは可能なのだが、かなり大きな裏蓋なのでやはり強度的にもしっかり留めたいと考えた。そこで3.5ミリのネジを探したところ、売ってあるところはあるもので、100本入りのネジが2百円台ということで、即、ネットで注文を出しておいた。しかし使った残りのビスはたぶんもう出番がないような気がする・・・。