(落札時のオークションの謳い文句)こちらの商品は動作/状態未確認のジャンク品となります。

米国のメーカーだがほとんど聞いたことがない名前である。デザイン的にはとても優れているのだが、あまり有名でないメーカーということもあって安く手に入った1台である。説明文の中にFMも受信できるものという記述があるともう少し高くなったかもしれないが、日本人には人気のない時計付きというのも値が上がらない要因だったかもしれない。

このラジオ、RadioMuseumeには記載があるが、作られた年代が不明である。デザイン的には1960年頃という感じもするモダンさである。有名なNostalgia Airにはメーカー名さえ記載されていない。 Radio AtticsにはGrancoのいくつかのモデルが採録されているもののこのモデルは載っていない。

裏蓋を開けてみようと2本のビスを外したが何かが引っ掛かって開かない。どうも裏蓋に取り付けられたバーアンテナのコードが邪魔をしているようだ。この構造、TRIOのラジオによく似ている。ふたたび裏蓋を固定して、底ビス3本を外すとラジオ部が出てくる仕掛けだった。底ビスはあと2本あるがこちらは時計部を固定するものらしい。

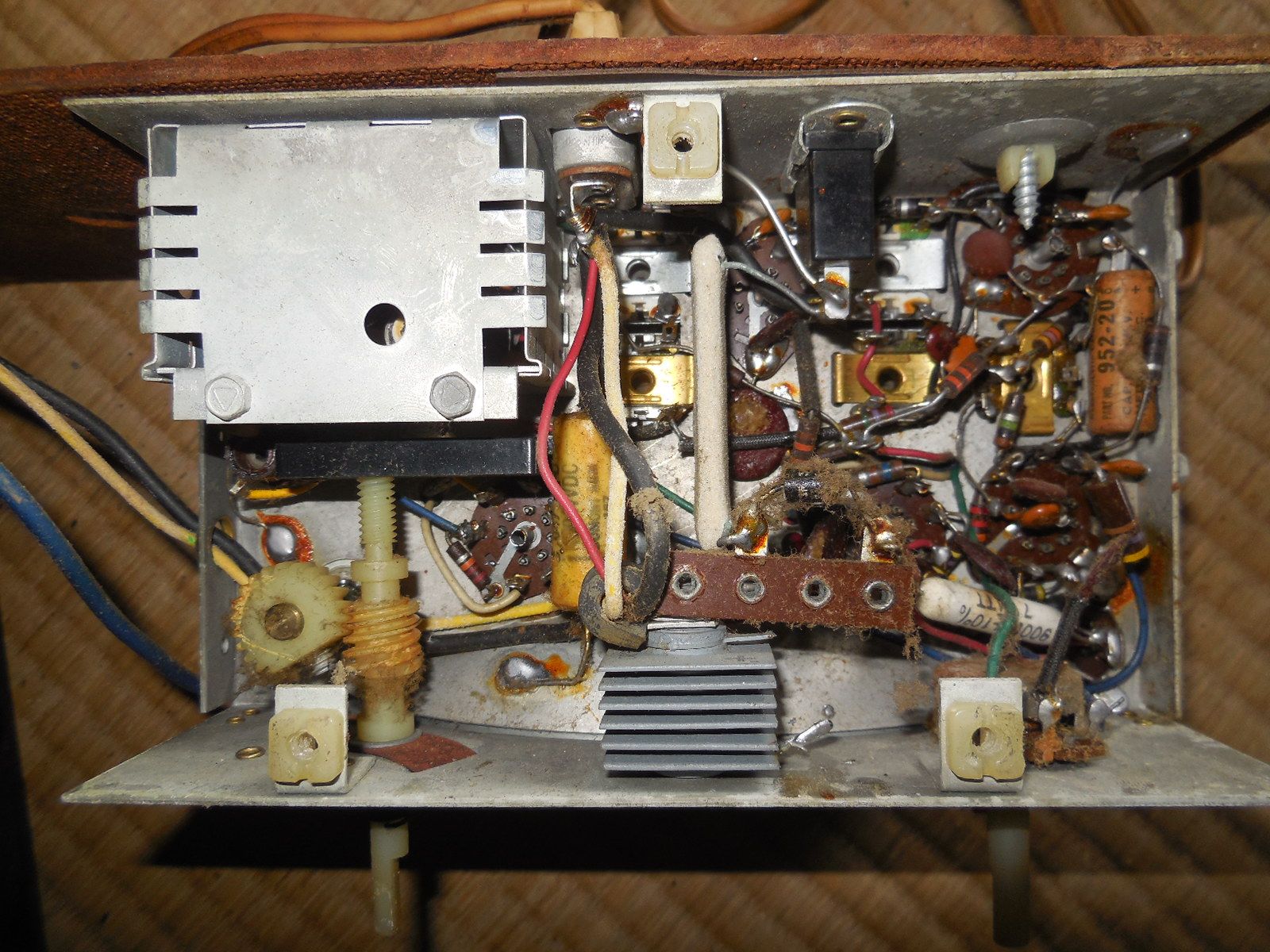

出品者の方では中を開けてもいないらしく埃がずいぶん積もっている。何も触らずに出品されているのは修理をやる方にとってはありがたい。

クリックで拡大。

非常にコンパクトにまとめられたシャーシである。FM付きの7球ラジオだが、IFTが小さくできているのでこの大きさにまとめることができたのだろう。真空管の構成をみるとかなり高感度という想像がわく。FMフロントエンドは12AT7を使っているが、この前段に12BA6のRF増幅部が設けられている。

無料サイトではぴったりの回路図が見つからなかったが、most-often-needed radio diagramas の1957年版にモデル750の回路図があって、これがほぼ 770 と同じ構成のようである。修理するには十分すぎる情報だ。

クリックで拡大。

一度も手が入ったことがないと思われる内部。セレン整流器は要交換だろう(と書いたが、よく見るとシリコンダイオードにすでに取り換えられていた。埃に隠れてよく見えなかったのだ)。

チューニングノブにはギアが組まれている。シャーシ上部にはAM用のバリコンがある。すると、シールドケースの中にFM用のバリコンが入っているのだろう。こういうチューニング機構も珍しい。

クリックで拡大。

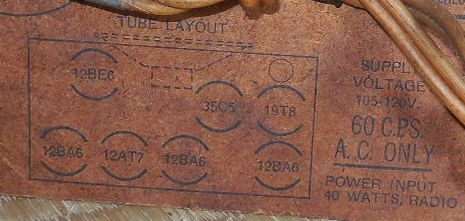

裏蓋には真空管配置図。

AMとFMの切り替えがこんなところにあった。前面のツマミはラジオ部に限ればスイッチ兼ボリウムとチューニングというシンプルなもの。しかし、背面に手を回してバンド切替というのは他ではまったく見たことがない。

このレバーを延長して前面から操作できるようになったらいいんじゃないかな・・・。という構想を修理開始までに温めておこうか・・・。

そういうことを書いてから数年。すっかりこのラジオのことを忘れていた。ふと思い出したようで、2024年の正月にこのラジオを引っ張り出し修理机の上に載せる。あらためてネット検索すると回路図がradiomuseumで見つかったのでこれを参照しながらチェックを進めていこう。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

ざっと掃除し、真空管の脚を磨く。電源を入れると真空管の灯りは確認できたが音が出ない。B電圧をチェックするとシリコンダイオードのアノード側に電圧が来ていない。ダイオードの前には突入電流抑止用の抵抗(赤い丸印)しかない。この抵抗は米国製のラジオではよく見かけるもので、常温では抵抗が大きいが、電流が流れると抵抗が減るという特性がある。電源を入れたすぐのショックを減らすという効果はあるものの、経年劣化で抵抗値が増大してしまい、結果、電流も流せず、通電できない障害となる。

そこでこの抵抗を取り払い、普通のリード線でつなぐ。これだけでAMの音が蘇った。バーアンテナなので、アンテナなしでもまずまずの感度がある。しかしFMに切り替えると受信が確認できない状態だ。ボリウム最大でもサーマルさえ聞こえないので、フロントエンドが動作していない可能性が高そう・・・。まずはAC電圧を少し上げてチェックしてみるか・・・。

クリックで拡大。

クリックで拡大。

スライダックトランスで115Vくらいまで電源電圧を上げてみたがなお受信しない。そこでB電圧のチェックを始めたところ、初段IFTの端子にリード棒が触れた途端、プログラムが流れ始めた。運よく地元民放局の受信ポイントに同調していたのだろう。そしてIFT付近に不安定箇所が存在することも分かってきた。しばらくエージングしながら叩き出しをやっていこうか・・・。

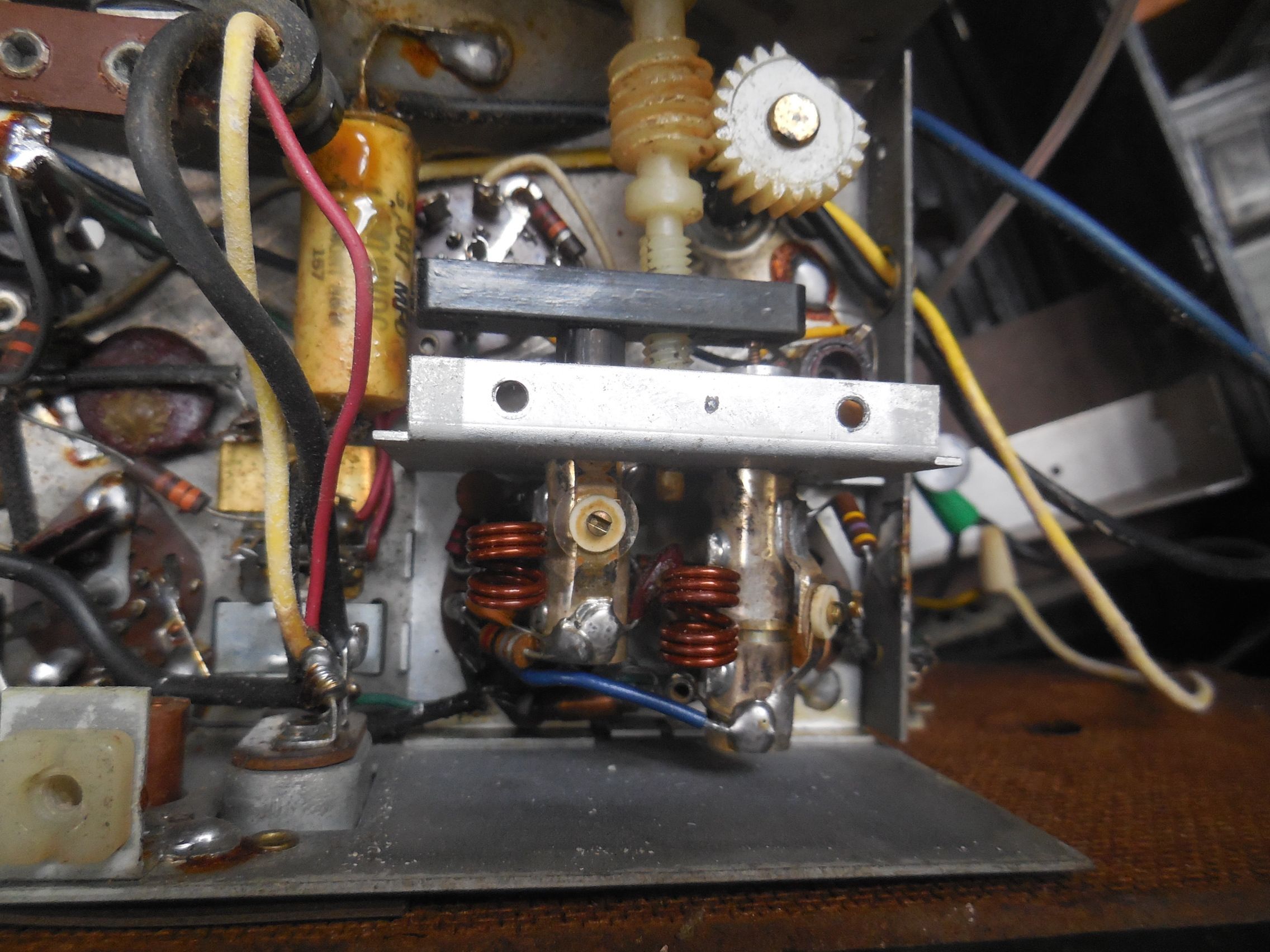

FMのフロントエンドはこんなにコンパクト。左側のコイルが局発、右側がRF同調のようだ。88〜108MHzの帯域がオリジナルの受信幅なのだが、これをどこまで下げられるかが日本での実用性を高めるポイントになる。少し隙間があるコイルを潰すと同調周波数は下がる。それでも下がり切れないときはコイルの中にフェライトコアを入れるのがおっちゃんの常道。この同調機構、ギアによってシリンダー+ピストン式のコンデンサの容量を変化させる仕組みでとてもユニークなものである。

クリックで拡大。

2週間ほど他のラジオに手を取られていたので再び修理に手を付けた。FMの状態はほとんど変わらず感度は悪いし、状態が安定しない。触診で音が大きくなったり小さくなったりと不安定。どこかのコンデンサが劣化しているような感触だ。AMは安定しているので、FM検波回路か、FM用のIFTが怪しいとにらみを付けた。

検波回路のコンデンサには問題がないようなので、IFTの分解にすすむ。まずは3個あるIFTのうち、外しやすい2段目のIFTを取り外す。外しやすいとはいっても部品が混んでいるので簡単ではない。

クリックで拡大。

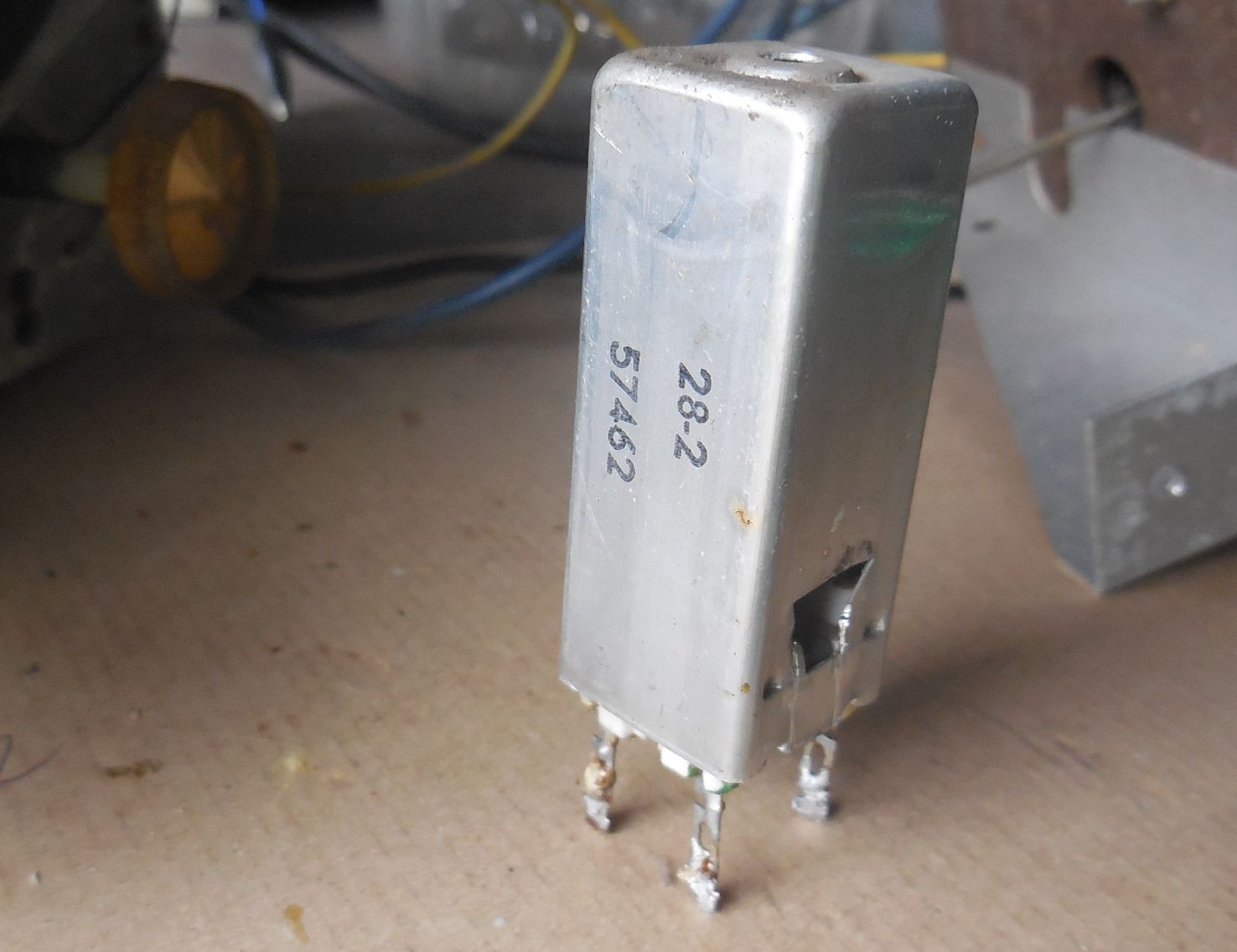

開けてみるとこんな構造だ。脚元の端子とコイルボビンの間に白いプラスチックの土台があって、この間にコンデンサが形成されているのだろう。コンデンサの様子を確かめるためには、コイルのリード線をすべて外す必要がある。元に戻せるかどうかちょっと心配になる線の細さである。

クリックで拡大。

米国製のIFTはこのような同調コンデンサを脚元に抱いている。端子とコンデンサの電極は一体構造で、マイカ板を挟んで10pF程度のコンデンサが形成される仕組みだ。電極部分からかなり汚れが広がっているようにも見える。普通はこのマイカ板の汚れをきれいにすれば安定度が増すのだが・・・。

クリックで拡大。

今回は掃除の成果を確かめるのが難しいと判断した。そこで脚元のコンデンサをやめて別途固定コンデンサを取り付けることでリフレッシュさせることにした。同調コンデンサは10.7MHz用の場合、10pFが多く使われているのでその容量のセラミックコンデンサを取り付ける。容量が不足したら外付けで対応しよう。

さて組み上げた2段目IFTを元に戻すが、状態はあまり変わらない。それどころか、周期的にレベル変動が起き始めた。セットの状態が少し変わったので逆に調査がしやすくなったのかもしれない。いろいろいじっているうちに、1段目のIFTに不安定要素が潜んでいる可能性が高くなった。ならば次の作業は1段目のIFTの分解だね・・・。

クリックで拡大。

1段目のIFTの分解とコンデンサの取り付けまでは極めて順調だったが、その後が大変だった。コンデンサの容量を10pFから15pFに増やしたのは1回目の作業の結果から得られたもの。マイカ板の汚れはこちらの方がひどいようだ。

さて、IFTを戻す作業にこんなに苦労するとは思わなかった。このIFTの固定は下の方からバネのきいた爪付き金具を嵌めこむことで完了するのだが、狭いスペースなので指が思うように動かせず、どうしても嵌らない。夕方の1時間くらいを費やしてもうまくいかず、翌日に作業を伸ばすことにした。

翌朝は手順を考えていた結果、邪魔な部品を一旦取り外したりしてほぼスムーズに完了。あっけなく作業が終わったかに見えたのだが、通電するとなんと1次側の巻線に導通がないではないか・・・。中のハンダ付けがまずく、コイルの線が端子につながっていなかったのだ。これにはがっくり。もう一度取り外してハンダ付けをやり直す羽目になったのだが、数日、気力が失せていた・・・。

5日ほど経過してようやく作業を完了。通電の結果、すばらしく感度が上がったことを確認。いや、大変な修理だったなあ・・・。

クリックで拡大。

このセットには最初から刺さっていたと思われるオリジナルの真空管が数本あったのだが、GRANCOのマークの下にMADE IN WESTERN GERMANY という記述を発見。GRANCOは米国の会社っだとずっと思っていたのがそれは間違いだったのだ。西ドイツの会社が米国で製造したものか、輸出したものかは定かではないが、道理で、アメリカのWEB上の資料が薄情なわけだ・・・。