「かなりやE」と同時に送られてきた「かなりやF」である。時期的にはこっちの機種が1年ほど遅く販売開始されたのではないかと思われる。ただ、回路設計はたぶん「かなりやF」が先行していたのではないだろうか。そして試作段階もこちらのラジオが早かったのではないか。それが型番がこっちの方が若くなった理由ではないか。そんなことを考えながらこのラジオの修理を始める。

緑色のボディは「かなりやD」の流れを思わせるが、彩度は低くやや暗い感じの緑である。前面左下に小鳥のマーク。小鳥マークがあるのは「E」と「F」だけなのだが、向きが違うのが面白い。「かなりや」シリーズなのだからこのマークを踏襲するのかと思いきや、すぐに途絶えてしまった。

開発裏話的な話題が好きなおっちゃんは色々と考えてしまう。実は「かなりや」開発チームは複数存在したのではないかと・・・。デザインも回路もお互いに切磋琢磨して競争でいいものを開発してきた。一方が「E」を造り、片方が「F」を。ほとんど変わらない時期に全く違う個性の2機種が生まれたのはこんなわけがあったのかも・・・。

「F」は「かなりや」としては初めて35W4という最新のトランスレス用整流管を採用した。そしてもうひとつ、縦型シャーシの初採用である。部品配置上かなり大胆な発想の転換が行われた時期が昭和30年〜31年にあったことは間違いなさそうである。

クリックで拡大。

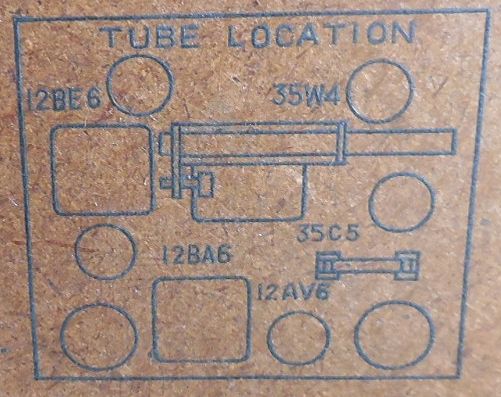

裏蓋に印刷されていた真空管配置図。バリコンとその上に載ったアンテナコイルを中心に、ぐるっと回るように真空管は並べられている。シャーシには真空管の名称が刻印されていないので、この配置図がないとなかなか分かりにくい並びである。

クリックで拡大。

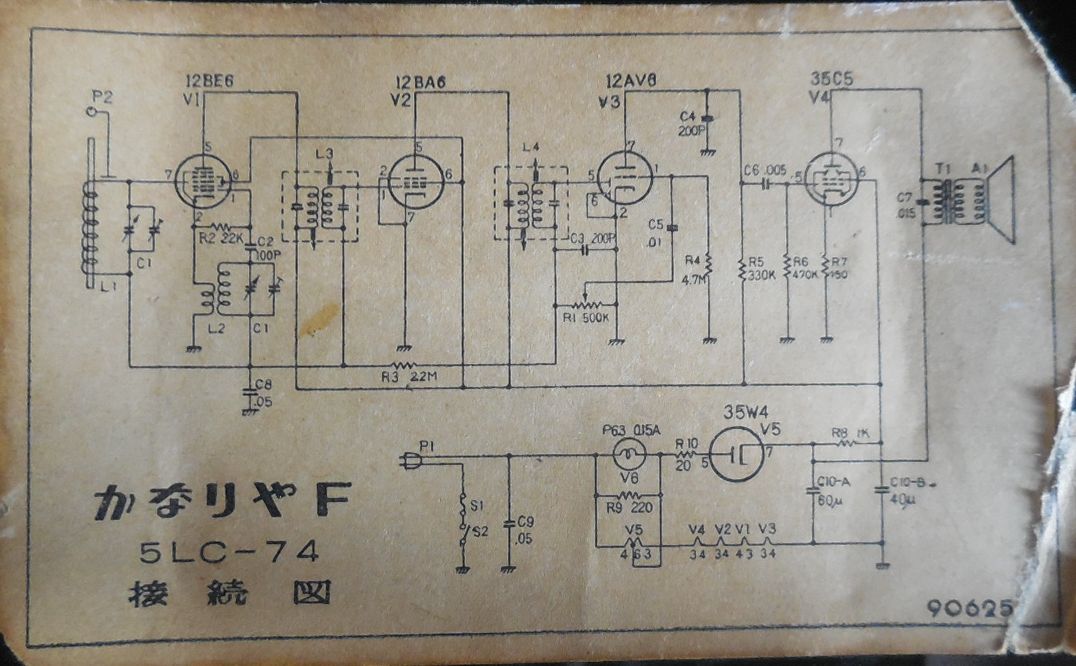

キャビネットの底には回路図がまずまずの状態で残っていた。ヤニなどで煤けていない白い紙が珍しい。回路的には実にシンプルなもので縦型シャーシの採用と同様、効率化、低廉化を主要な課題においた設計になっている。

動作にあまり影響のない抵抗やコンデンサなどはできるだけ省こうとしている。たとえば出力管のカソードにはバイパス用の電解コンデンサがないし、検波回路の抵抗も省かれているし、中間周波増幅管のカソード抵抗もない。また「かなりやE」で行われていたフローティングアース方式ではなくシャーシアースを採用してアースラインとシャーシ間のコンデンサもない。そのためか、バリコンのフレームがAVC電位となっているのが変わっている。

想像するに、これはバリコンの軸をシャーシとは切り離したかったからだろう。ツマミが抜けたときに感電の恐れを無くす配慮からだと思われる。その一方で、ボリウムの軸はシャーシとは絶縁されていない。これはどういうことだろう。一貫性がない・・・。

クリックで拡大。

バーアンテナタイプのアンテナコイルはバリコンの上に取り付けられている。このアンテナコイルは外部アンテナとの結合に簡単なコイルを巻きつけただけのものなので、周波数が低い局は相対的に感度は低い。

IFTはサイズ的にかなり大きめのものが使われている。縦型シャーシに使うにはぎりぎり一杯という感じだ。小さくて性能のいいIFTの出現はもう少し待たないといけなかったようだ。同じような部品の配置で「かなりやZ」というのがあるが、ここまでくるとIFTは半分以下の大きさになる。これが「かなりやF」の1年後の発売の製品で、回路図を見ると行き過ぎた部品の省略が少し戻っている。

クリックで拡大。

この縦型シャーシは修理や調整のときに安定性がないので気を遣う。シャーシアースのセットということもあって、通電しながらIFTのコアの調整をしようものなら、支えるポイントと力の入れ具合が難しく緊張するのである。一発で調整が終わるならそうでもないが、なかなか感度良くなってくれないときはうらめしくなる形状である。

真ん中にバリコンが配置され、そのバリコンのフレームをシャーシから浮かしておかなければならないという制約はけっこう無理がある。バリコン用のクッションゴムが劣化するとAVCラインがシャーシに落ちることもあってなかなか厄介な症状を生むのである。

このセットに採用されているペーパーコンデンサ。一見すると電解コンデンサのよう。アルミのケースの上からフィルムで覆っている。これはACライン用のコンデンサだが絶縁抵抗の劣化は軽微。昔の修理記を読むと「かなりやD」に使われていたペーパーコンデンサと同一のもののようだ。しかしながら「かなりやE」で使われていたプラスチックモールドタイプのものではなくなっている。このあたり部品の採用が行ったり戻ったりで試行錯誤の段階ということが伺える。

感度が極端に悪かったが、中間周波増幅管の交換で少し良くなった。しかしIFTを調製し直すと発振する不具合が発生してしまう。パスコンの追加などで発振を止めようとしたがだめ。そこで一段目のIFTを分解してみることにした。

中身はかなりL成分が大きい形状だ。同調用コンデンサは100pFなのでかなり小さく、その分コイルは沢山巻いてある。といっても中身に問題はないようで、アルミケースとシャーシの接触をよくするためにケースの縁を磨き、取り付けナットを締め直してようやく発振が止まった。

IFTの調整をやり直して感度は上がったのだが、バリコンの取り付けに不安定要素があってかなり感度が変動する。さらにときどきひどいノイズも発生して、まだまだ本調子には程遠い。

バリコンの取り付けをやり直す。くたびれたゴムブッシングを取り去って新しいブッシングに取り替える。その際、バリコンの取り付けビスのところで接続されていたAVCコンデンサを一旦外したのだが、そのときに片方のリード線がコンデンサの根元のところでぽろっと外れてしまった。

そうだったのか。バリコンがぐらつくたびにAVCコンデンサが接触不良状態に陥って感度が変化し不安定な状態になっていたということなのだ。新たにコンデンサを取り替えて感度のふらつきは収まった。

ただ、ときどき発生するひどいバリバリノイズは発生箇所が特定できず苦労した。

ノイズの発生原因の探索に本腰を入れる。しかし解明までにまる3日かかってしまった。このノイズ、電源を入れて2〜3分後に発生し始める。連続したノイズではなく、断続的に出るものだ。

ノイズがどこから出ているのか、オシロを使って低周波段から高周波段へとさかのぼっていくのだが、波形で確認するとかなり前段で発生しているようだ。12BE6と12BA6はもちろん交換してみた。IFT内でのB電源のリークを疑って再びIFTを分解してみた。IFTの中身だけを取り替えたこともあった。しかし症状は変わらない。

このノイズの発生と同期してパイロットランプが明滅していることは分かっていたが、それはノイズによるB電流の変動の結果だと思っていた。それくらいノイズの音はでかかったのである。

ただ、今考えて見るともう少し単純にパイロットランプの近傍で探ったほうが早かったのだ。ノイズは整流管周りで発生し、その雑音が電波となってアンテナから入ってきたというのが真相なのだった。電源を入れて温度が上がってきた段階で発生し始めたことや、ランプの明滅を伴うことなどから、整流管のソケット内部での高圧リークだろうとほぼ確信できたのは3日目の朝になってから。

整流管のソケットを交換してノイズの発生が止まったのはいうまでもない。しかし取り外したソケットを分解してもリークの痕跡がなかったのが不思議といえば不思議。

持ち主の元に無事に届けられたラジオだったが、電源を入れるとパイロットランプが切れてしまったそうだ。そこで交換に及んだのだが、今度はヒューズが飛ぶようになったという。

話を聞いてなんとなく原因が分かったような気がした。それはこのパイロットランプの装着方法。金属製のシャーシにゴムブッシングで固定しているのだ。このゴムブッシング手荒に扱うと破けてしまう。結果、パイロットランプのソケットがシャーシに落ちて大きな電流が流れてしまうのだ。

整流管35W4のヒーター断線の恐れもあったがなんとか無事だった。このようなトランスレスラジオのパイロットランプの交換は気を使う作業である。