ナショナル製の昭和25年製造という古い6球スーパーがやってきた。ひと月ほど前に修理した自作ラジオの所有者からの再度の依頼である。

戦後まもなくの頃は良質な部品の製造も思うに任せずあまり性能のいいラジオは供給されなかったようである。昭和25年、ようやくこの頃から国産スーパーも実用性が高く、まずまず信頼性のある製品が出てくるようになった。

このラジオはナショナルが海外ラジオ(短波)を聴取対象とする人々向けに設計した高感度ラジオ。標準の5球スーパーに高周波増幅を設けた高級ラジオである。もちろん標準放送(中波)も遠距離の放送局を受信できる性能を有している。

おっちゃんよりも歳上のラジオを修理する機会はめったにない。ほぼおっちゃんが生まれた昭和26年というのが現代においても実用になるラジオが製造され始めたボーダーラインだからだ。おっちゃんがそれ以前の国内ラジオを敬遠する所以は、感度も悪く部品も粗悪なものが多いからで、修理が大変だからである。

さてこのラジオはそのボーダーライン前。はたして簡単に修理が終わるとは思えそうもない状態のようだが・・・。ただ面倒な清掃やシャーシの錆取りなどは依頼者の手によって済ませられているのは救いである。

クリックで拡大。

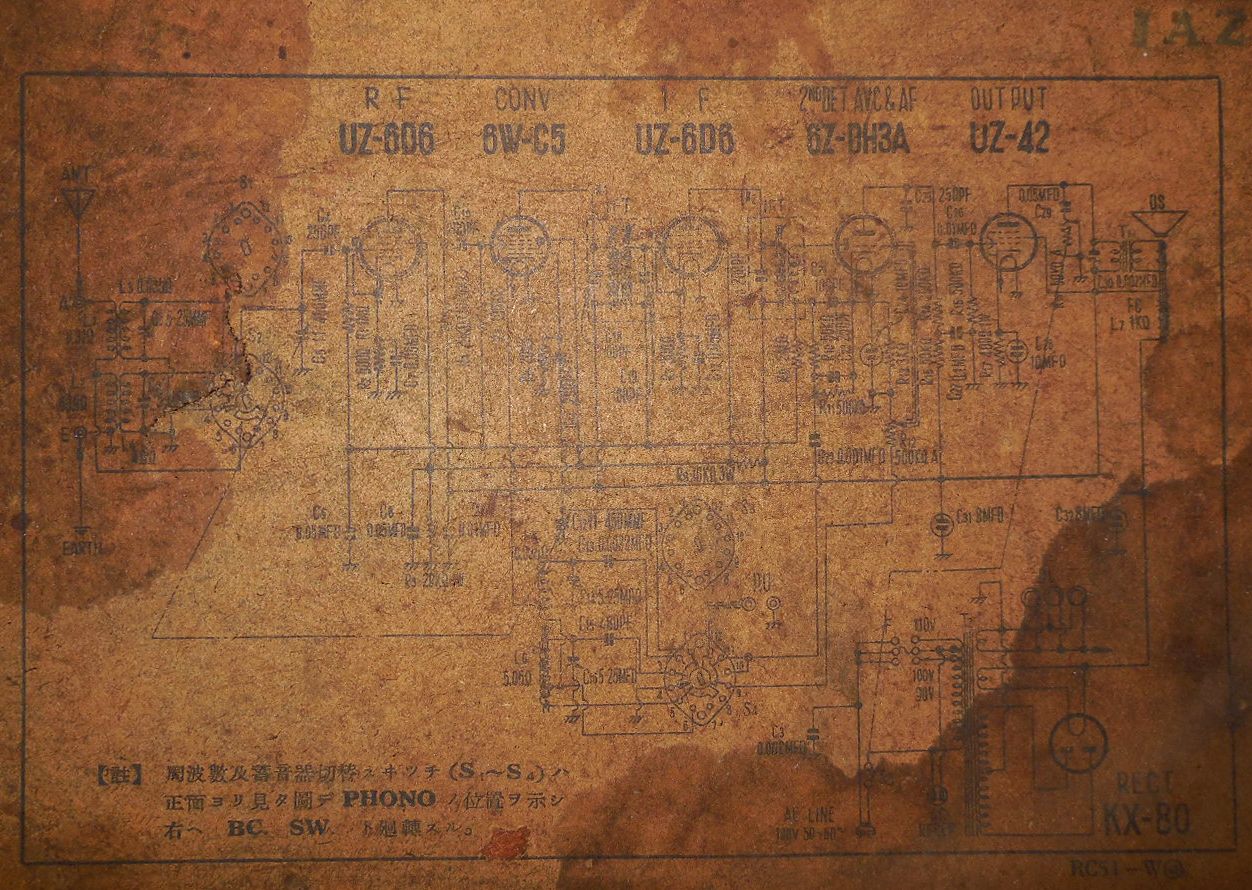

裏蓋の内側に残っていた回路図。煙でいぶされたようでヤニで色が変わっている。細かな部品の定数などはこの図面から読み取るのは難しい。しかし「真空管ラジオのデータベース」には詳細な雑誌記事の紹介なども掲載されているので修理に必要な情報には不自由しないようだ。雑誌に掲載されるほど当時は話題になった新製品ということもできる。

当時の主流はフィールドコイルタイプのダイナミックスピーカー。経験的に言うと、この部品が生きている確率は20パーセント程度。さっそくコイルの断線をチェックしてみる。予想どおり、フィールドコイルが断線していた。ボイスコイルは生きていたし、出力トランスはなんとか使えそうなので、フィールドコイルさえなんとか交換できれば復活させるのは可能だろう。

ただフィールドコイルはもう市販されていないので、巻き直すか、古いスピーカーから取り外して使うしかない。おっちゃんの箪笥の一画を占有するスピーカー専用の引き出しにも1個だけ同じ大きさのナショナル製スピーカーが転がっていたが、残念、これもフィールドコイルは切れていた。

もうひとつ、修理待ちのラジオの中にフィールドコイルを使ったものがあることを思い出して分解し始める。このスピーカーのフィールドコイルには導通があって使えそうなのだが、スピーカーの口径が大きくスピーカーごとの交換は無理か・・・。

ならばなんとかこのスピーカーのフィールドコイルを取り出して流用したいのだが果たして思惑通り復活できるかどうか・・・。

クリックで拡大。

フィールドコイル修復のために3つのスピーカーの構造を詳しく眺める。どうもそれぞれ取り付け方法が異なっていて微妙にサイズも違う。他のスピーカーのコイルを移植するのはうまくいかないかもしれないなと思いはじめた。

ならばコイルの断線箇所を調べてつなぐ方法がないか。運よく巻始めの方で切れているとすれば修復は簡単だ。その幸運を願ってコイルを取り出すことにした。まずは一番簡単に見えた手持ちのナショナル製のスピーカーを分解する。

しかしこれが思ったよりも大変で背面のボルトを外すだけではコイルが外れず、結局、ボイスコイルとフィールドコイルの中心を貫く金属の棒を抜くことでやっとこさコイルを抜くことができた。この金属棒が固着してなかなか出てこなかったのである。

クリックで拡大。

フィールドコイルの絶縁紙をはがすと意外にもコイルは2層になっていた。表面に近いところに太い線が15ターンほど巻かれているが、これはボイスコイルに直列に入るハム打ち消し用の巻線らしい。とりあえずこの巻線はフィールドコイルの機能には影響しないのでほどいてしまう。

クリックで拡大。

だんだん露になってきたフィールドコイルの様子を断面図で見てみる。かなり細いエナメル線がかなり分厚く巻かれているのが分かるだろう。これを見るとちょっと巻き直す気力は出てこない・・・。

わずかな望みは巻初めと巻き終わりの線が出ているので、その線を基点にどこまで導通があるのかを探っていき、生きている線の部分をわずかな作業をすることで切り取って使うことができるかもしれないということ・・・。

コイルの断面を拡大すると、ところどころに緑青が浮き出ているのが見える。つまりこの部分は絶縁塗料のエナメルが剥げて錆が生じている部分。この錆が進行すると断線に至るわけだ。

巻き終わりとこの錆が浮き出ているところとの導通をチェックしていく。巻幅の半分くらいまでは導通があった。抵抗値が800Ωくらいあるので、ここでタップを出せばなんとか使えるかもしれないとは思う。しかし、これだけ錆が出ているとなると、この先、長くはもてないかもしれないとふと思う。しかしそれでもなんとかして使ってやるのが先人の苦労を無駄にしない道だろう。

クリックで拡大。

スピーカーの動作テストのことも考えて先に本体の修理をやっておくことにした。シャーシ内部の様子はこんなふう。ざっとながめると以前一度修理者の手が入っていることがわかる。B電源の平滑用電解コンデンサが2個追加されているのだ。ただオリジナルの電解コンデンサも不良になっている可能性が大で、このように並列にコンデンサを追加しても効果はほとんどなかったであろう。

電解コンデンサ以外に交換されたような部品はないようだ。オイルあるいはペーパーコンデンサはかなり絶縁低下していると考えられるので、高圧がかかるところは要交換である。

電源側から順次部品を交換していく。電源コードを交換した次はACラインに入っているコンデンサを安全規格のものに交換する。このラジオではこんな形のマイカコンデンサが使われていた。こういうコンデンサはペーパーコンデンサなどに比べて破裂する確率は低そうだが、念のために交換しておく。

製造メーカーは「松下航空工業」とある。松下電器の子会社であったろうが今では聞かない名前だ。当時はもう航空機など作っていなかったはずなので、戦時中の臭いのする会社名だと思うのだが・・・。

気になってネット検索すると松下航空工業はやはり戦時下で航空機の部品を造っていたところで、戦後は解体され松下電工の前身となった会社のようである。なので、この部品は戦後に作られたものではない。

表には製造年月らしきものが記されており、「20−1」とは昭和20年1月ということなのだろう。もう1個同じ形のコンデンサが出力トランスの一次側に使われており、これが18年6月製。珍しいのでこれは交換しないでおこう。

ということで、どうやらこの2個のコンデンサは昔の修理者が交換したものだろうと推測がついた。

危なそうな部品をひととおり交換して、音出しテストを行うために仮のスピーカーを接続する。パーマネントマグネットを使ったダイナミックスピーカを接続するために、フィールドコイルと同等の抵抗値を持つホーロー抵抗を入れる。こうしないとB電源が高くなりすぎるからだ。

かすかに音が出たが最初はかなり感度が悪かった。IFTの調整を行って少しばかり感度は良くなったものの、高周波増幅付とはとても思えない感度の悪さだ。どうもどこかおかしい。明日は、アンテナコイル側からチェックしていくことにしよう。

動作の目安となるAVC電圧が6D6のトップグリッドで測れるので、まずここをチェックすると、マイナスであるべき電圧がプラスに振れていた。初段の6D6だけでなく中間周波増幅管の6D6でも同じ傾向だ。通常、このAVC電圧がプラスになるのは真空管の不良が考えられるのだが、このラジオの場合、もうひとつの可能性が考えられた。

このラジオでは高周波増幅管6D6から周波数変換管6WC5へ信号を渡す際、同調コイルではなく非同調のコンデンサ結合になっている。そこに使われているコンデンサは250pFのマイカコンデンサである。こういうタイプのコンデンサは信頼性は高く絶縁不良はなかなか起こりにくいものだが、このラジオではテスターで測ると500KΩ程度の数値に低下していた。

6D6のプレート電圧がこのコンデンサを通じて6WC5のグリッドへ供給されることで、AVC電圧がプラスになってしまったのだ。このコンデンサを交換してAVC電圧が正常になる。しかしまだ感度は上がらない。

感度が劇的に上がったのはRF増幅段のカソードバイパスコンデンサを交換してからだった。通常、このカソードパスコンはほとんど悪くはなっていないので交換することは稀。ただ今回はこのセットの感度を左右するRF増幅段のゲインに大きく影響する部品となっていた。

しかし感度は良くなったものの、1時間ばかりの慣らし運転で突然音が小さくなってしまった。障害場所の探索中に突然復活するというたちの悪い障害で探索に苦労した。RF増幅段のグリッドにテスターの棒を当てるとそのショックで復活するということが多く、その付近の接触不良をまず調べたがどうもその近辺ではなさそう。

そういえば以前、これに似た症状があった。そのときはかなり後段の低周波増幅部のカップリングコンデンサが悪さをしていたような記憶があった。たしかに前段のノイズで瞬間的に高い電圧が発生し、この衝撃でしばらく接触が良くなるという現象だったように思う。今回も6ZDH3Aのグリッドへつながるカップリングコンデンサがときどき断に近い症状になっていたようだ。

おっちゃんの場合、ペーパーコンデンサをいきなり全数交換するような乱暴な修理はやっていない。おかげで時間ばかり食って能率の良くない修理になることもあるのだが、逆に障害事例とその対処の方法の蓄積が間違いなくできいていく。こういう謎解きに似た修理に面白みを感じないというのはなんというもったいなさなのだろうと他人の修理方法を見聞きして思うことが多い。

クリックで拡大。

さて、受信系の修理が一段落したところで本格的にフィールドコイルスピーカーの修復に挑戦してみよう。先日、手持ちのスピーカーを分解してフィールドコイルの復活の可能性にヒントを得たので、今回はいよいよオリジナルのスピーカーの分解に挑戦する。

分解手順は同じナショナル製スピーカーでもずいぶん違う。このスピーカーではコーン紙を一旦外さなければフィールドコイルアセンブリを固定するネジが回せない。慎重にコーン紙のエッジをナイフではがしてボイスコイルごと抜いてしまう。なんだか外科手術をやっている気分だ。しかしうまく元に戻せるのかちょっと不安になる。

コーン紙を外すとフィールドコイルの枠を留めている4本のビスが見える。これが固く締まっていて回すのに苦労するが、なんとか頭をなめることなく回せてほっとする。

クリックで拡大。

右から順に出力トランス、コーン紙とボイスコイル、フレーム、フィールドコイル押さえ金具、紙のスペーサー、フィールドコイル、鉄心付きの枠。という順番になる。

フィールドコイルは前述した方法で巻始めの銅線と導通のある一番遠い巻線の発見に掛かっている。今回は幸い80パーセントのところで生きている箇所を拾うことができた。コイルの抵抗は1000Ωが規格値だが復活させたコイルは800Ω。若干磁力は落ちる理屈だけども、この際、効率よりも機能を復活させることの意義は大きい。

コイルを元の位置に戻して組み上げる。問題はボイスコイルがスムーズに動く位置にちゃんとセンタリングされるかどうか。そしてコーン紙をフレームにちゃんと接着できるかどうか。その作業を終えないとこのスピーカーが本当に使えるかどうか分からない。

コーン紙の縁をフレームに接着していく。接着テープのように使うのは黒い和紙。分厚いと動きが悪くなりそうなので、和紙の厚さを3分の1くらいに薄くして使用する。向こう側が透けて見えるくらいの薄さになれば糊もつきやすいし、コーン紙との接着度もあがる。和紙を薄く剥いでいくのもなかなかコツがいるものだ。

コーン紙の中心部を押してボイスコイルが自由に動いていることを確認し、ダンボール製の取り付けクッションを貼り付ける。これで外見は整った。

さて、これまで使っていた仮のスピーカーと電圧降下用の抵抗を取り外し、その代わりに修復なったフィールドコイルスピーカーを接続する。フィールドコイルの抵抗が800Ωしかないので、不足分の200Ωは抵抗をシリーズに入れることにした。

どきどきしながら音出しの瞬間を待つ。流れてきたアナウンサーの声はおかしくない。いや、澄んだ声がきれいに響いている。やったね。これまでの苦労が報われる瞬間だ。しばらくは慣らし運転だ。異常な発熱がないかどうか確認してそれがなければOKとしよう。