(落札時のオークションの謳い文句)電源は入りましたが、ノイズしかでず受信しませんでした。 大きなものを昔切ってコンパクトにしています。

この型番で検索するとラジオ付きのレコードプレーヤーであることが分かった。プレーヤー部はオートチェンジャー付きの高級なものだがそれは外されている。さらにはキャビネットの後ろ半分を切り取って奥行きがかなり薄くなっている。普通、こういうキャビネット切断をやるとぶざまになりがちなのだが、これを切断した人は実に見事にすぱっと切り取っている。どういう工具を使ったのか分からないがこれなら最初からラジオとして作られたと言っても素人には分からないだろう。

しかし切り取った後は背面がスカスカなので、カバーをつけて体裁を良くする必要はあるだろうね。

接着されていたプレーヤーカバーは少し力を加えるときれいに外れた。ラジオ部を引っ張り出すにはこの方が便利である。シャーシは非常に小さくまとめられているので、キャビネットの中は余裕がある。

珍しいことにループアンテナは前面パネル側に巻かれている。背面に装着されていたなら後ろ半分を切って捨てるという芸当はできなかったはずだ。

真空管は5本。背面に向かって突き出ている。形状からみると3本はロクタル管、2本がGT管である。電源トランスが見当たらないところからしてトランスレスの構成となっている。

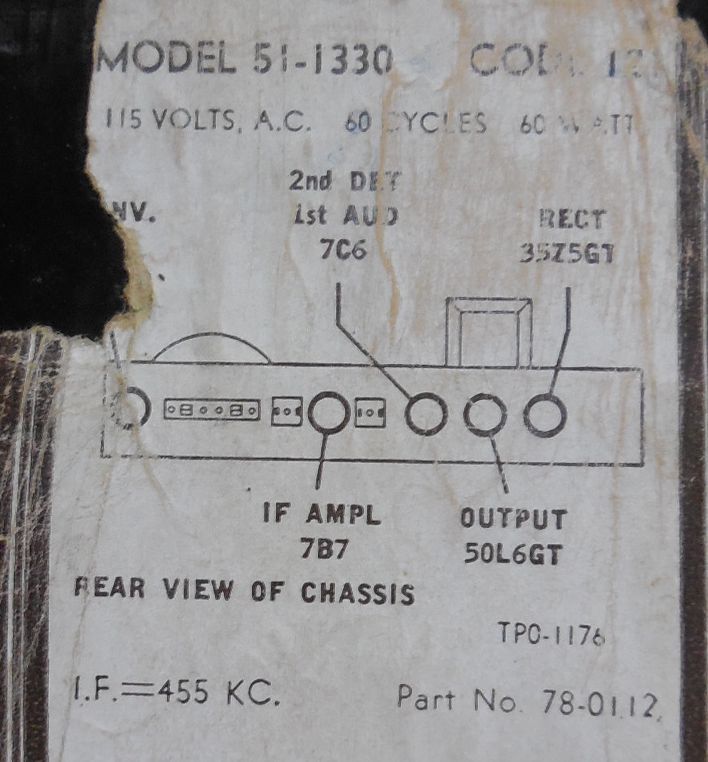

回路図は1951年版のPDF資料から見つかった。米国製のラジオは実にドキュメント類が豊富で木目細やかなのにあらためて驚く。Philco 51-1330の回路図。こういう作業のほとんどが50〜60年ほど前の先人の手になるもの。日本ではこういうドキュメント化作業がほとんど行われなかったので、現代の人々は回路図探しにけっこう苦労しているわけだ。欧米人の体系的に物事を分類する能力とそれに基づく行動は学ぶところが大きいと感ずる。

クリックで拡大。

型番から分かるように、作られたのは1951年。PHILCOの型番は最初の2桁の数字が製作年を表しているので図面を探すにあたっても便利である。回路図は製作年度別に100ページほどにまとめられた資料がネット検索で無料で手に入る。便利な時代になったものである。

真空管に比較してIFTが非常にコンパクトに納められているのが分かる。日本のIFTがこのくらいの大きさになるのはほぼ7〜8年後である。

クリックで拡大。

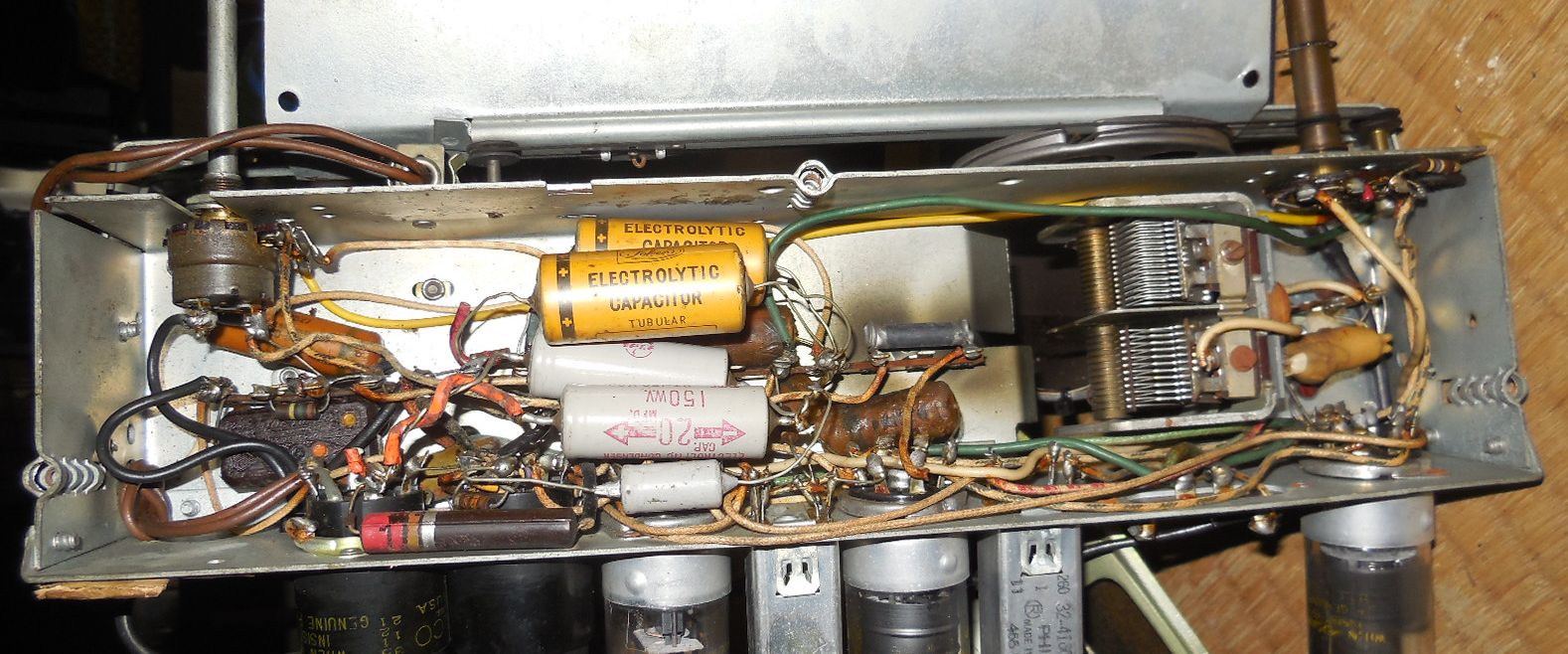

細長いシャーシの内部を覗いてみよう。中央部に電解コンデンサがかなりのスペースを占めている。コンデンサのメーカーは日本社なのでこれは国内で手が入れられたものだろう。電解コンデンサ以外のペーパーコンデンサなどは交換された様子がないのがちょっと不思議。この時代に出力管のカップリングコンデンサが複合部品になっているのも驚きの一つ。

クリックで拡大。

キャビネットの底には真空管配置図が残っていた。変換管の名称が消えているがこれは7A8。中間周波増幅管が7B7。検波および低周波増幅管が7C6。この3本がロクタル管で、いずれもヒーター電圧は6.3V、ヒーター電流は150mAである。

出力管は50L6−GT、整流管は35Z5−GTである。ヒーター電圧の合計は104V弱。これなら日本の商用電源でも問題なく動作しそうな感じがする。

ただ回路図を見るとラッシュ電流抑止用に100Ωというかなり大きめの抵抗が入っているので、この抵抗値の検証は必要になる。100Ωの抵抗では定常時に15V程度の電圧降下があるわけで、これはかなり大きい。日本の電源電圧に合わせて小さくする必要があるだろう。

ロクタル管とGT管を外したところ。ロクタル管は日本では作られたことがない球。日本製のラジオだけを修理している限りは絶対にお目にかかれない球である。6.3Vのヒーター電圧なのに、7で始まる名前になっているところや、今回のロクタル管シリーズのヒーター電流が通常の半分の150mAになっているところが面白い。参考までにヒーター電圧が12.6Vのロクタル管は14という数字で始まる名前を付けられている。GT管やmt管に比べると何かちょっと差別を受けているような感もある。

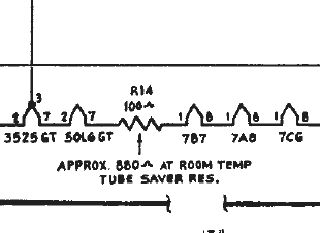

さて回路図を詳細に見ていくと気になる注意書きが目に留まった。それはヒーター回路に直列に入っている抵抗R14(100Ω)について書かれているのだが、常温ではおよそ880Ωの値を示すという・・・。普通、抵抗は温度が上がると高くなるもので、電流を流して温度が上がると抵抗値が下がるということなら、普通の抵抗とはちょっと違うということ、いわゆるパワーサーミスタということになるだろう。

しかしそういう性質ならばヒーター回路の突入電流を抑える役割としては最適で、真空管のヒーターが温まって抵抗値が上がるに連れてこの保護抵抗の値が低くなれば電流の変動は抑えられる理屈ではある。

そしてその抵抗の実物がこれ。この姿かたちは数ヶ月前に修理したZENITHのラジオでも見たことがある。そのときは黒く焼け焦げた抵抗として交換したのだが、どうやら特殊な抵抗だったようである。ただこの抵抗でドロップする電圧が大きくなっていて交換せざるを得なかったのも確かで、この抵抗の劣化は十分可能性がある。

抵抗値を計るとこれが1KΩ以上ある。果たしてこの数値は温度が上がると下がっていくのか・・・。そこで温風ドライヤーで温度を上げながら抵抗値の変化をみていく。すると、たしかに抵抗値はどんどん下がっていくではないか。ただドライヤーでは400Ωくらいまでしか下がらない。100Ωの規定値に達するにはさらに熱くする必要があるわけで、これはかなり熱を発する部分になりそうだ。

さて、実際にどの程度まで下がるのか、あとは電源を入れてみて、ヒーター電流がどの程度流れるのか確認するのが楽しみである。

ではシャーシ内部の整備をすすめていこう。電解コンデンサが下にある部品の状態を見る妨げになっているのでこれは一旦外してしまう。20μFが4個取り付けられているのだが、性能的には使えなくはない状態のようである。しかし図体がでかすぎて作業性が悪いので小さなものに交換するのが賢明のようだ。。

ACラインコンデンサには珍しくマイカコンデンサが使われていた。取り外してみるとこのようにパッケージが割れていた。やはりACラインに入れるコンデンサは破裂しないタイプの安全規格コンデンサに取り替えるのが必須である。

これが出力管のカップリングコンデンサが入っている複合部品。複合部品といってもコンデンサが2個入っているだけでカップリングコンデンサと220pFのデカップリングコンデンサが組み合わさっただけのもので、あまり集積度を高める効果はない。

予想に反してカップリングコンデンサの絶縁低下は見られなかったが予防保全のために交換する。

とりあえず交換すべきコンデンサなどは交換して電源を入れてみることにした。ヒーター電流の値が気になるのでヒーター回路の途中に交流電流計を接続する。交流電流はテスターでは計れない項目の一つ。これはオークションで手に入れていた交流電流・電圧計で今回が初めての出番かもしれない。

電源投入直後は他の多くのトランスレスセットとは様子が違って、整流管のヒータータップに接続されているパイロットランプが一瞬明るく光るわけでもなく、どこかの球のヒーターが切れそうなくらいに明るく輝くこともない。電流値はじわじわと上がっていき、数秒で整流管や出力管のヒーターが明るくなり始めたのが分かる。

電流値は一旦160mAほどまで上がるが、そこをピークに次第に下がっていき、140mAほどで落ち着いた。この間、20秒ほどであろうか。突入電流を防止する保護抵抗という役割はしっかり果たされているようだ。また140mAという値は規定値150mAの93パーセント程度なので十分実用になる動作が期待できそうである。

30秒ほどでスピーカーから音が出始めたのだが、すごいノイズである。バリコンを動かしてみたがどこも受信できない。さてこのノイズはどこから出ているのか。

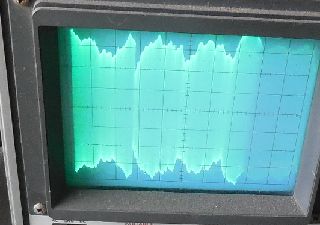

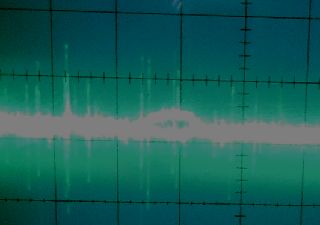

スピーカーに近い側から順次ノイズの発生源を追っていくと、最初の球、すなわち変換管からのノイズのように見える。オシロスコープで局発信号を拾ってみるとこんな感じで、非常に大きなノイズが乗った発振波形なのだった。

こういう症状で考えられるのは球の不良なのだが、7A8という球はロクタル管のなかでも特殊で手持ちがない。オークションでざっとみても出品されているものはない。さて困った。

しかし、発振変換管に供給されているB電源にノイズが乗っている可能性もないではない。球を捜す前にまずそれを確認しよう。プレートに供給されるB電源はIFTの一次側を経て供給されるのだが、米国製のラジオで時々経験するのがIFTが原因となるノイズなのである。

発振管のプレートへ接続されている線を外した状態でIFT二次側の中間周波増幅管のグリッドで波形を観測すると、このようにパルス状のノイズがひっきりなしに出ているのだった。そしてスピーカーからはこのノイズ音が大きく出ている。どうやらノイズの発生元は変換管ではなく一段目のIFTの可能性が高い。

怪しいIFTを取り外す。外観はきれいでも問題は端子近くのコンデンサを形成している基板にある。このコンデンサの電極周辺に汚れが溜まって絶縁低下を起こし、B電源の端子と他の端子との間でスパークすることが考えられるのだ。

試しに絶縁されているはずのB電源の端子とグリッドへ接続される端子の間をテスターで計ると、ほんのわずかだが針が振れるのがわかった。これは分解してコンデンサの電極周辺を清掃する必要がありそうだ。この部分を分解するには一旦コイルへ接続されている線を全部外してベースの部分を取り外すことになる。けっこう大変な作業である。

4つの端子からコイルのリード線を外し、ベースを外す。ベースとコイルの支持部分はお互いプラスチック製で噛み合わせてあるだけなので簡単に外せる。

コイルの部分はフェライトあるいは鉄製のカバーで覆われて見えない。このカバーにはネジが切ってあって回転させることによって同調周波数を変える仕組みである。こういう形式のIFTは前にも見たことがあるがあまり性能のいいものではなかったように記憶している。PHILCO 50-526 修理記参照

ベースの部分に同調用のコンデンサが組み込まれているのだが、内部を開けるには真鍮製のハトメを外さなければならない。ここは電動ルーターの出番。

ハトメを削ると押さえの金属板とプラスチック板が抜ける。その下に電極とそれに挟まれたマイカ製の薄い板が現れる。

クリックで拡大。

電極の間からマイカ板を抜き取るとこんな状態だ。蒸着された電極部の周囲には黒いカーボン状のものがびっしりと付着している。どうもこれが絶縁低下から起きたスパークの痕跡かもしれない。

薄いマイカ板を傷つけないように丁寧に拭く。拭いただけでは取れない黒いカーボンは尖ったナイフの先でこそぎ落とす。これでまずまずきれいになった。

以前、同様の構造をしたZENITH製のIFTを分解、清掃したことがあるが、今回のIFTの方が小さく作られているので作業性はかなり悪かった。

さて、これでIFTを組み上げてどんな結果になるだろうか・・・。

結果はノイズがピタリと止まって実に静かなラジオとなった。予想通りに障害原因が取り除けたのは良かったのだが、感度が非常に悪いのも明らかになった。IFTの同調を取り直してもボリウムを一杯にしてようやく小さな音でローカル局が聞こえるという程度なのだ。

少しでも感度を上げようと外部アンテナを接続したところ、突然漏電ブレーカーが落ちてしまった。回路図を見るとアンテナのアース側はシャーシに直接落ちている。ラジオのシャーシ自体はACラインからは浮いているのだが、アースラインとシャーシ間に0.1μFのコンデンサとともに150KΩの抵抗でつながっている。

そこでこの抵抗を切り離しコンデンサを交換して絶縁を図ったのだが、再びブレーカーを落としてしまった。どうやら回路図にはないところでアースラインとシャーシの絶縁が悪くなっているところがあるのだろう。配線を切り離して調べていくとこのボリウムにたどりついた。アースラインを接続する端子と金属製のケースとの間に僅からながら導通があるではないか。どうやら長年の埃や汚れで絶縁が低下してしまったものらしい。感度低下の原因を探る前にちょっと寄り道をして絶縁対策を施す必要が出てきた。

ボリウム部分での絶縁低下は完全には修復できず、結局アンテナコイルのアース側にコンデンサを追加する方法を採った。アースラインとシャーシ間の絶縁は数MΩ程度はあって感電する危険がないのでそのままとした。

感度アップのためにいくつか部品を交換する。ソリッド抵抗がやや抵抗値が増えている傾向があったのでそれらを3個ほど、そしてボリウムから7C6のグリッドへつながるコンデンサも交換、そして中間周波増幅管にはAVCをかけないようにして常にフルゲインで動作させるようにした。これで少し感度が上がったが、IFTの調整を取り直そうとしてシャーシの位置をずらそうとIF増幅管を動かすと、どんと音が大きくなった。なんということはない、IF増幅管のソケットの接触不良が感度不良の原因だったのだ・・・。

ただ感度が回復したといっても他の標準的なラジオに比べると感度は悪いほうで、ボリウムをかなり上げないと普通のレベルでは鳴ってくれないのだが、IFTの性能からしてこんなものかもしれないと思っている。

もともとはプレーヤーなのでPHONO・RADIO切替スイッチが前面にある。この機能を生かすために背面に外部入力の端子を設けることにした。最近はアイフォンの出力を接続する事例が増えていると思うのだが、昔ながらのRCAピンジャックも使用できるように二つ付ける。

さて、このラジオのスタートアップ時間は他のラジオに比べても非常に長く感じる。知らないと壊れているかと思うくらいだ。この時間を測定するとなんと40秒程度もかかっているようだ。この原因はヒーター回路に挿入されている保護抵抗で、AC100V電源電圧ではこの抵抗が熱くなって抵抗値が下がるのにとても時間がかかるのである。

そこでスライダックトランスを入れ、電源電圧を110Vまで上げてスタートアップ時間を測定すると25秒に短縮された。米国での標準電圧117Vで使用すればまずまず問題ないのだろうが、日本で使用する限り本調子が出るまで少しのんびりと待ってやる必要がありそうだ。気が短い人向きのラジオではない。

最後はスカスカだった背面を体裁よく仕上げる細工を施す。この時代の米国製ラジオの背面パネルはほとんど穴が開いていないMDF製なのでそれを基本にして製作した。底板の一部も含めて一体的に作ったのがこれ。

留めビス兼用の後ろ脚2本と2個の留めビスで本体に装着できるのだが、外部機器入力用の端子や、アンテナリード線、ACコードなどを穴に通さねばならないので、ちょっとばかり面倒な裏蓋となってしまったかな・・・。