以前、ラジオの修理を何台か引き受けた方から、今度は真空管式のアンプの修理を頼まれた。オーディオ機器の修理はほとんどやったことがないのだが、ヒューズが飛ぶ、という故障の原因くらいは突き止められるだろうという思いから簡単に引き受けた。

きょう届いた荷物をほどくと、それがとんでもなく重いものだと知った。そしてネットで調べてみると当時の最高級アンプだったということも分かってきた。こいつは、簡単に引き受けたけれども、おっちゃんには重過ぎる荷を背負い込んだのかもしれない・・・。

まずはぎっくり腰にならないように慎重に運ぶ。いつも気合を入れなければ抱えられない米の袋は30キロだがそれよりちょっと軽い程度の鉄の塊である。いつぞや修理を引き受けたマランツのCD再生機も重かったが、オーディオの世界は高級機になればなるほど重いものであるらしい。

クリックで拡大。

このアンプが発売されたのは1965年。昭和40年にあたる。この頃は真空管機器の製造が終焉をむかえ、トランジスタの機器が席巻する時期である。いわばこのアンプは真空管アンプ最後にして最高のアンプと位置づけられているらしい。

昭和40年時点での販売価格は6万5千円だったという。当時の大卒初任給は2万円くらいだろうから、いまの価格に直すと60万というのが実感に近いだろうか。

このアンプは根強い人気があったらしく、最初の発売から30数年たった1999年、復刻モデルが200台の数量限定で販売されたらしい。そのときの値段が約50万円とか・・・。

そういう歴史が加わってますます重いアンプとなった。

クリックで拡大。

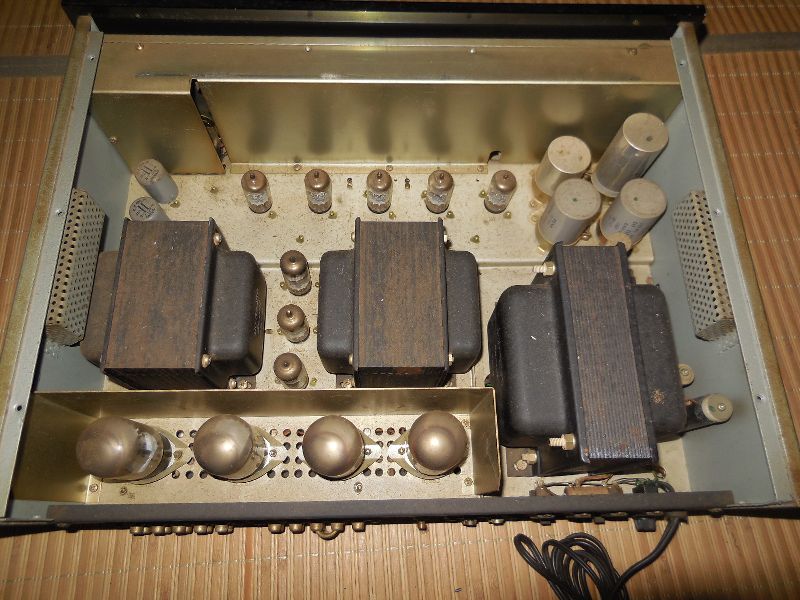

眺めていただけでは埒が明かないので、蓋を開けて中身を見ることにする。ずらりと並んだ真空管。こういう光景はレシーバーアンプでもあまり見られない。数えてみると全部で12本。

ただ、真空管が占めるスペースよりもトランスが占めるスペースのほうがはるかに多い。右下の大きいのが電源トランス、二つ並んだのが出力トランスというのは容易に想像がつく。

出力管は6L6GCが4本並んでいる。埃が積もって真空管に輝きが見られないのが残念だが、修理が終わったらぴかぴかに磨いてやろう。その光景が待ち遠しい。

クリックで拡大。

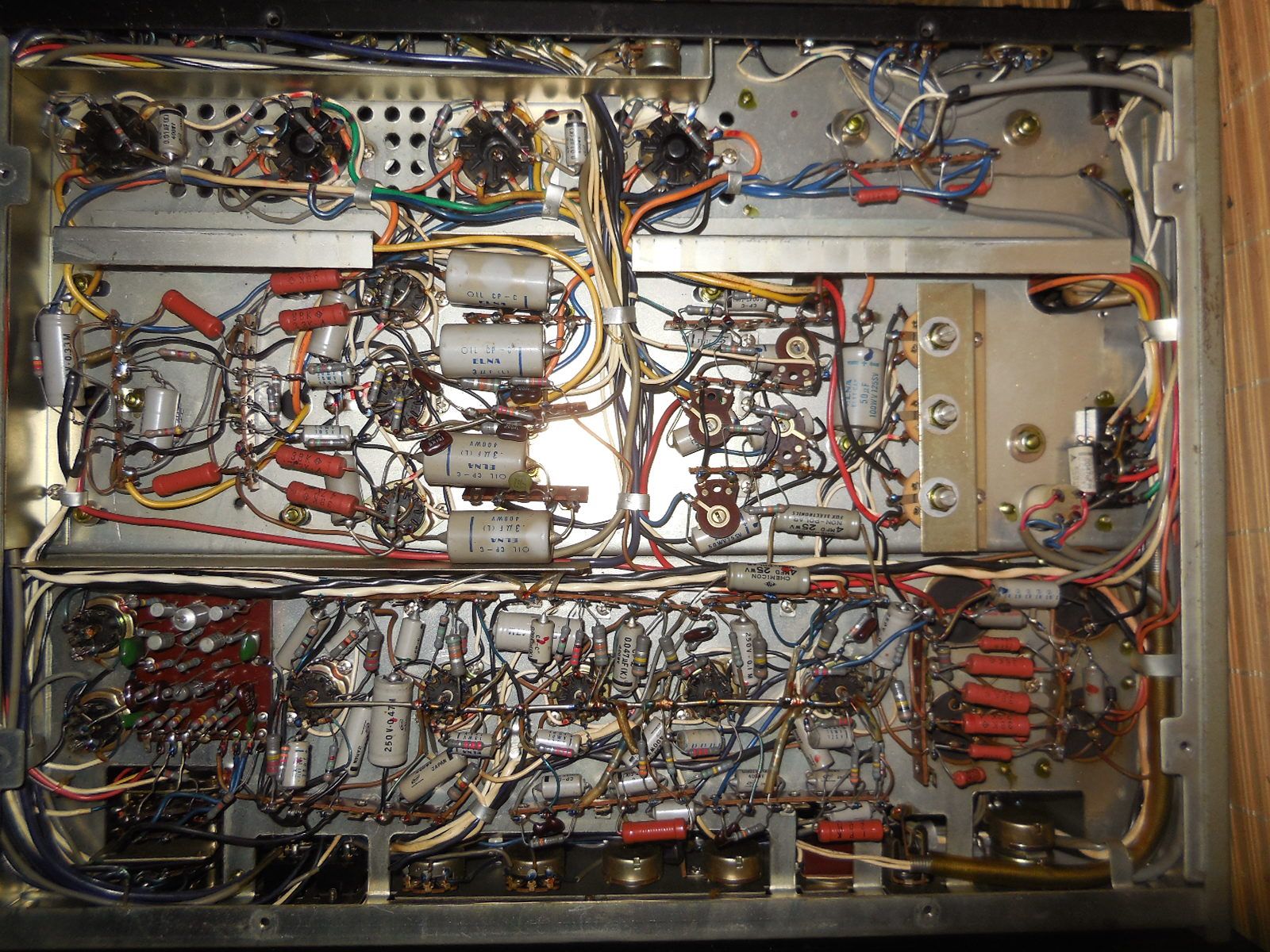

下のカバーも外してみる。これはまた素晴らしくきれいな配線である。部品の状態を見ると一度も手が入っていないような感じですべてオリジナルの部品のままのよう。詳細に見ていくが、外観だけでは悪いところは見つからない。どこかでコンデンサが破裂していたり、抵抗が焼けていたりすると故障箇所の推定がつきやすいと思っていたのだが、見事に期待は裏切られた。

幸いにも、回路図はネットで見つかった。ヒューズが飛ぶ、という故障で一番考えられるのが電源回路。まずは電源部分を追っていくことにしよう。

整流はシリコンダイオードが使われている。B電源の整流は倍電圧整流になっており、ここに2本のシリコンダイオード。負のバイアス電圧を作り出すためにもう1本シリコンダイオードが使われている。では、これらのチェックから始めていくことにしよう。

ヒューズが飛ぶ原因の主なものはほとんどが電源部にあるというのがこれまでのラジオ修理での経験。それがアンプにも当てはまるだろうという推測で電源部から手をつけていく。

ダイオードやコンデンサなどの部品のチェックは回路を切り離してから行う。まずは電源トランスの一次側に入っているコンデンサ類。これは問題なし。ならば、次はB電源を切り離してシリコンダイオードのチェックを済ませ、電源を入れてみることに。

ここでようやくアンプに灯が入った。真空管のヒーターはすべてOKのようだ。

次は出力トランスをチェックしてショートしていないことを確かめ、B電源をつなぐ。やや低めだが、450V程度の電圧が出力管のプレートに供給されていることを確認する。ここまでは異常はないようだ。

クリックで拡大。

ここで初めて所有者にヒューズが飛んだときの状況を聞く。ヒューズが飛ぶタイミングはてっきり電源を入れた直後と思い込んでここまで慎重に電源を切り分けながら作業を進めてきたのだが、ヒューズが飛ぶのはアンプを作動させてしばらく後のことだったようだ。

ならば実際に動作状態にしていろいろと操作をしてみなければ状況を再現できないということだ。

ここでACの電流をチェックしておく。無音状態で、2.56A。けっこう電気を食うアンプなのである。ヒューズは定格4Aだから、これを飛ばしてしまうほどの電流となるとかなり大きな電流が流れるのだろう。

さて周辺機器をつないで本格的な再現テストを始めたいのだが、使えるようなスピーカーがどこかにあったかなあ・・・。

考えてみると、無音状態で2.5A以上も電流が流れるのはちょっとおかしい。このアンプの定格を調べてみると、最大出力時でこの程度の消費電力なのだ。つまりこの状態はすでに異常なのである。

電流が流れすぎている要因を探るために出力管周辺の電圧をチェックしていく。するとバイアス電圧がー40V程度に調整されるべきところ、−20Vくらいしかないではないか。どうもカップリングコンデンサの絶縁が悪くなって、前段の高圧が回りこんでバイアスを浅くし、プレート電流を増やしているようだ。

このカップリングコンデンサは0.3μFという大きいもの。耐圧が400V以上のものが必要なところなので、これはネットで発注する。まずはこのカップリングコンデンサの交換から整備を開始しよう。

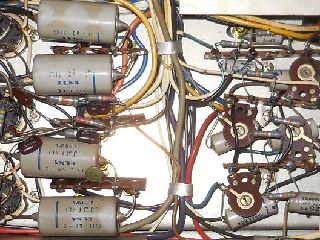

本日、注文していたカップリングコンデンサが到着したので修理を再開する。これが取り外したカップリングコンデンサ。ELNA製のオイルコンデンサで耐圧は400V、容量は0.3μFである。

テスターで計るとさほど劣化していないように見えるが高圧がかかった回路なのでわずかでも絶縁が悪化していれば影響が出てしまうところだ。

交換したコンデンサは耐圧630V,容量0.33μFというフィルムコンデンサである。形状は四角い大きなキャラメル状のもの。こういう形状のコンデンサを使うのは初めてのことである。

交換後に電源を入れてAC電流値を測定する。落ち着いたところで2.2Aを示す。少し電流は減ったものの、まだ少し電流が流れすぎているきらいがある。ネットで調べると2Aを切るくらいの値が正常値という記事があったので、バイアスを調整することにしよう。

出力管のグリッドバイアスは4つの半固定ボリウムで調整することになっている。この機種の初期段階では2つのボリウムで調整するようになっていたが、後期の設計では4つのボリウムで調整するようになった。修理しているアンプは後期の製造らしい。

それぞれ半固定ボリウムを調整してー44Vに合せていくのだが、最後のボリウムを触っているときにボリウムの接触子が外れてしまった。大きな力を加えてもいないのにバラバラになってしまったのだ。こうなるとグリッドが浮いた状態になってしまうのであわてて電源を落とす。

散らばった部品をかき集め、修理を試みたが固定金具の爪が折れてしまっていて修復は難しい。しかし、大事な部品にもかかわらず、あまりにチャチな構造で驚く。出力管のグリッドバイアスはアンプの安定動作には一番重要なところなのに・・・。

同じ構造の部品が手に入りそうもないので、手持ちの半固定ボリウムで代用する。ようやくバイアス電圧が正確に調整できるようになったので、この状態で再度電源を入れてみる。AC電流はようやく2Aを切るところまで下がった。

なんとか使えそうな状態になったのであとは突然の電流増がないかどうか時間をかけて調べ、問題がなければ実聴テストをやることにしよう。

長時間電源を入れっぱなしでもヒューズ(定格4Aのところ3Aを入れて異常時は早く切れるようにした)が切れないことを確認したので、実際に音を出してみることにした。テストをするには重いアンプを土間まで運んでスピーカーをつなぐ必要がある。おっちゃんのオーディオルームは広い土間なのだ。

ソースはレコードプレーヤー。MM式カートリッジはPHONO2へ入力する。緊張する音出しだったが、ボリウムを回すたびに発生するひどいノイズに驚かされた。バランスのツマミも同じ状態だし、シーソースイッチの接触不良もひどい。またレコードの音も何か歪んでいるようだ。

これはボリウムや切替スイッチの接触不良対策を行ったうえで、信号発生器をつないで各部の波形を見ながら再度調整するしかない。こうなるとかなりの時間がかかりそう・・・。どうやら越年は必至のようである。

接触不良を起こしているボリウムやスイッチ類はあきれるほど多い。それでも少しずつでも片付けていかなければなかなか終わらないので重い腰を上げる。

最初は背面パネルに取り付けられているレベル調整用のボリウム。これは半固定的に使われるボリウムでめったに回されないところ。それだけに接触不良がもっともはなはだしく、激しくガリが出たところなのだ。これだけは交換したほうがいいような気がするのだが、なにせこのように奥まった場所に取り付けられていることと、新品の2連ボリウムの手持ちがないので、とりあえず接点復活剤の使用を考えた。端子の隙間から接点復活剤を噴射して軸をぐるぐる回して液が全体に行き渡るようにする。

これで結果がだめならボリウムを手配しよう。

つづいて前面パネルのほうだ。こちらはボリウムだけで5〜6個はある。ロータリースイッチやシーソースイッチにいたってはその倍くらいはある。

ガリが目立ったのはメインのボリウムとバランスのボリウム。これも接点復活剤をまず使ってみて改善の具合をみてみよう。

ロータリースイッチは接点が見えているので接点復活剤の使用は難しくはないだろうが、問題はシーソースイッチ。このスイッチは接点がプラスチックケースで覆われているので一旦ばらす必要がありそうだ。こうなると配線を一旦外してスイッチの分解をやることになりそうなのだが、果たしてうまく分解できるかどうか・・・。

スイッチを取り外してみようと思い、前面化粧パネルを外すことにした。ツマミをすべて抜き、ネジを4本外し、電源スイッチとヘッドホンジャックの取付ネジを外せばパネルが外れる。

電源スイッチのネジまではなんとかスムーズに外れたものの、最後のヘッドフォンジャックの取付ネジが固くて回らない。ナットは六角ではなくスリットの入った円形のもの。一回り小さいイヤホンジャックのナットと同じようなものだと思えばいい。イヤホンジャック回し専用の工具はあるのだが、こういうタイプの大き目のサイズのものはない。

いろいろ探して8ミリの薄型の六角スパナが溝に入りそうなのでこれを使う。しかし固い。工具のほうが曲がりそうだったのでCRCを吹き付けてしばらく待つ。1時間ほど経ったところで再度トライしてやっと外れた。

パネルを外すと、シーソースイッチの前面の隙間から接点復活剤が注入できそうだと分かる。とりあえずすべての接点に接点復活剤を吹き付けることにした。

めったに使わない低周波特性測定装置を修理机にセットする。この測定器は信号発生器とレベル計、歪率計が一体となったもの。最近はデジタル処理のオーディオアナライザーなるものが主流だが、おっちゃんは一番これがしっくりくる。現役の頃から使い慣れている測定器のひとつだからだ。

とはいえ、古いものでなおかつめったに火を入れないものだから接触不良でときどき出力が途切れてしまう。しばらくはツマミ類をがちゃがちゃ回して安定動作になるように準備する。

波形の確認はオシロスコープだが、こっちもあまり火を入れない機器なのでときどき波形が無くなるという不安定さ。こっちも接触不良がひどい。電子機器というのは使わないとどんどんだめになる。まったくアンプの点検をやるのも一苦労である。

アンプの方は側板も取ってしまったので、逆さまの状態が一番安定する姿勢のようだ。1KHz付近の信号をAUX端子から入れ、各部の波形をチェックしていく。ボリウムのガリはまだかなり残っていたが、動かしているうちに次第に小さくなっていった。どうやら接点復活剤が効いてきたのだろう。

最後にスピーカーを接続して実聴テストを行う。ボリウムのガリはまだ少しあるがバランスのボリウムにはほとんどガリはなくなった。ガリがあるといってもツマミを動かしているときだけなので、まあ許してもらおう。

2日間ほどFMチューナーを接続して安定した動作を確認。3Aのヒューズでも問題ないのでこれで修理完了としよう。