(落札時のオークションの謳い文句)民家の片付けで出たものです。コンセントを差して確認したところ、電源は入りましたが音声などは出ませんでした。未整備品です。

昭和33年から34年にかけて販売されたナショナルのAXシリーズの中の一台。「真空管ラジオのデータベース」にはAXシリーズとして10台のラインナップがあるが、うち2台は時代の異なるST管ラジオで、同じシリーズとしてみるならば8台が仲間ということになる。

いずれもmt管トランスレスの普及型と言われるもので、当時7千円程度で販売されていたものである。ST管ラジオの買い替え需要やパーソナル志向に合わせて設計された廉価版なのだが、当時のニューメディアであった短波放送も売りの一つであったらしい。

あまりデザインには金をかけられなかったこともあって、このシリーズのラジオはどれも平凡である。しかし8台の中ではまあ少しばかり見栄えのするのがこのラジオだと思う。

この当時のナショナル製mt管ラジオのほとんどは縦型シャーシでこれも例外ではない。この機種の場合、前面は広い周波数ダイヤルパネルの背景としてベージュ色のパネルでカバーされている。このカバーを外さないとIFTの調整さえできないので保守性はあまり良くない部類に入る。

イヤホンジャックは旧型の四角プラグ対応。いまどき四角いプラグのイヤホンなど見たことはないから飾りの意味しかない。といってもこのジャックにはプラグを突っ込んだときに出力管のカソードを切る機能があって、不安定動作の原因にもなるところ。迷わずこの回路はストラップした方がよさそう。

クリックで拡大。

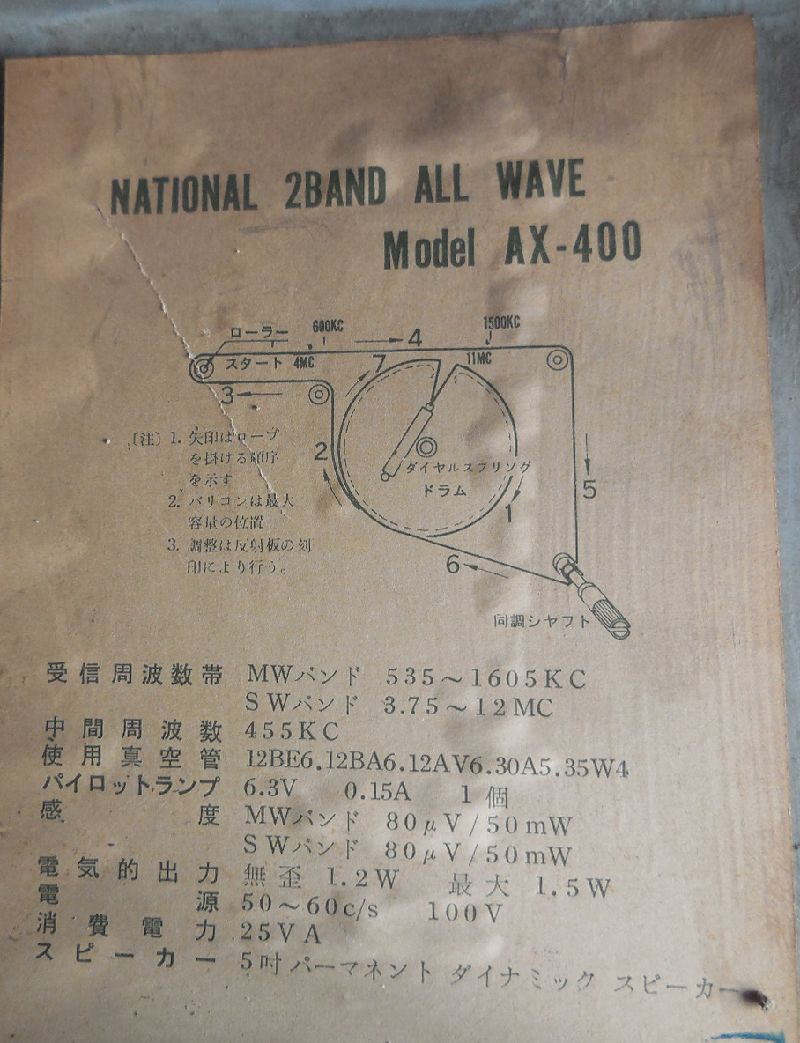

キャビネット内側に定格表と糸掛け図。真空管の構成はmt管トランスレスとしての完成形。もうこれ以上の発展はAM専用ラジオとしてはない。

やや不思議に思うのは 「ALL WAVE」という謳い文句。2BANDという表現にとどまっていたなら文句はないのだが、AMの中波と短波の一部しか聴こえないのに「ALL WAVE」はないだろう。もうこの時代にはFMも試験的に電波が出されていて、ナショナルもFMが受信できるラジオを販売していたのだからねえ・・・。

クリックで拡大。

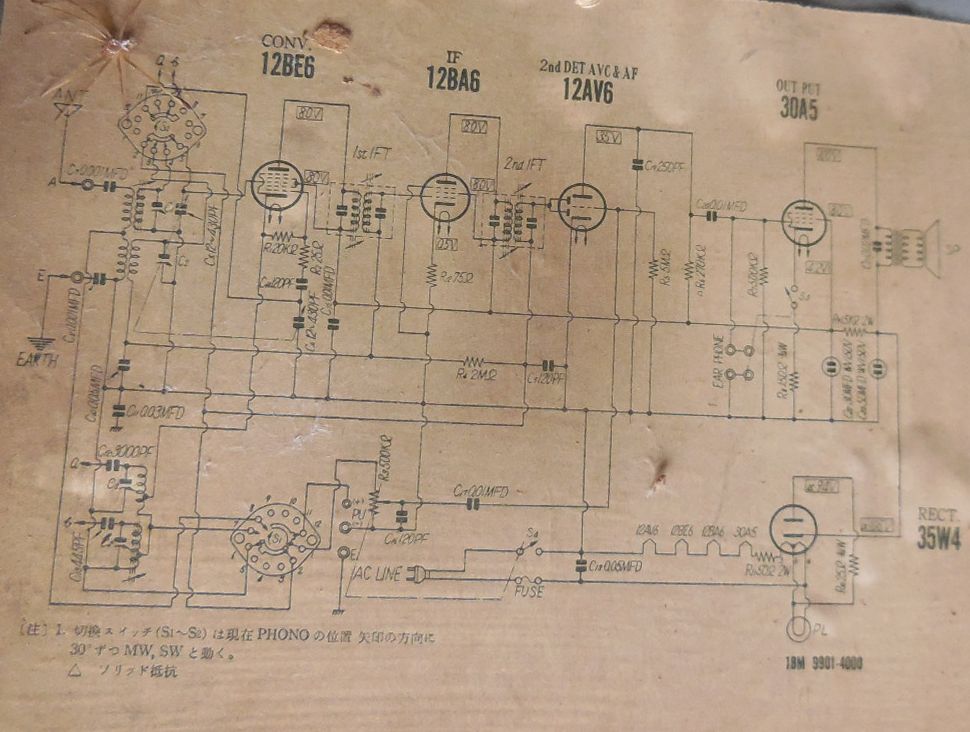

回路図もキャビネット内のもう一方の壁にまずまずの状態で残っていた。2バンドタイプとしてのトランスレス標準回路と思って間違いない。あえてコメントをつけるとすれば、出力管のカソードには抵抗のみ接続され電解コンデンサによるバイパス回路がない。セルフバイアスなのでNFBがかかる仕組みだが音質重視というよりも部品を省略した意味合いが大きいのだろう。

そしてPU入力には注意しておく必要がある。このラジオはシャーシとAC100Vラインは一応切り離されてはいるが、PU入力回路のマイナス側はAC100Vラインに直接つながっている。接続機器の安全を図るにはマイナス側はコンデンサで切るべきだろう。

クリックで拡大。

背面から見た部品配置。真空管は右上に整流管35W4。その左に30A5。その下が12AV6。このあたりは常識的だが中間周波増幅管12BA6は右下。12BE6は左端である。この12BE6と12BA6の離れ方が普通ではない、と思う。間にIFTが入るにせよ、かなり配線の引き回しが長いのだ。ちょっとしたことで発振しやすそうな配置のような気がしてあまり気に入らない。

それが原因なのかは定かではないが、12AV6に指を近づけると発振気味になることが分かった。どうも部品配置には欠陥がありそうな気配がする。

クリックで拡大。

周波数パネルの背景板を外して内部を見る。ペーパーコンデンサをはじめ、部品の交換の痕跡はなさそう。とりあえずACラインコンデンサとカップリングコンデンサは交換したが、絶縁抵抗をチェックしたところ、ほとんど劣化は見られなかった。

ダイヤル糸が少しゆるくなっていたのでバネを掛ける位置をひとつずらして対応。

背景パネルはかなり傷んでいる様子だったので、再塗装を覚悟したが、水拭きだけでかなりきれいになった。透明パネルの内側にまで汚れが入り込んでいたのでかなり悪い環境に長く置かれていたのだろう。

さて、コンデンサ2個を交換したところで電源を入れたのだが、まったくといっていいほど受信しない。ボリウムを最大にしてやっとハイパワー局のNHK第二がかろうじて聞き取れるというほどのひどい状態だった。

すべてのIFTの調整を取り直して次第に感度が上がっていく。ずいぶんコアを回した実感がある。ただパネルを外さない限りIFTの下側のネジは回せないのでなにゆえずれてしまったのかそのときは合点がいかなかった・・・。

二段目のIFTの上側コアを回してもピークが取れないので困った。コアを一杯に抜いてもまだ抜かなければいけない状態なのだが、物理的にコアが天板にあたってこれ以上動かせないポイントになっているのである。IFTの同調ズレの多くはコンデンサの容量抜けがほとんどの原因なのでコアは入れる方向になるのだが、今回は全く逆。

外部要因として真空管の特性変化も考えたが、12AV6や12BA6の交換では変化が認められなかった。仕方がないのでIFTを取り外して内部を点検することにした。

しかし厄介なことにこのIFTの取り付け方法が舌状金具を捻って留める方式なのだった。これは経済的な取り付け方法かもしれないが、下手をすると舌が切れてしまいかねない。案の定、片側の金具が金属疲労を起こして切れてしまった。取り付けの際は何か細工が必要となる・・・。

クリックで拡大。

さて今回の修理の最大の見所がこれ。取り出したIFTの中身である。コイルもコンデンサ(120pF)もハンダ付けもきれいなものでなんら異常がないように見えた。

しかし注意深く眺めるとコイルを固定するために流されたパラフィンに亀裂が入っているのが分かるだろう。しかもその亀裂の形からコイルの部分が移動したように思えるのだ。その昔、世界地図を眺めながら大陸の移動を思いついた人が居たように、このパラフィンの亀裂からコイルの移動を想像するのは難しくない。

そう考えると、上側のコイルとコアの相対的な位置のずれ、そしてコアを抜かなければいけない理由が飲みこめるのだった。

手っ取り早い修復法としてパラフィンを温めてコイルを元の位置に戻すことを試みたが、ドライヤー程度ではなかなかパラフィンが柔らかくならずどうしてもコイルの移動ができない。半田ごて程度の高温ならばできるかもしれないが均一に溶かすのは難しそう。そこでコイルの移動はあきらめた。

最終的に採った対策は上側のフェライトコアを削ることだった。要はインダクタンスを下げることなのでフェライトの量を減ずればよいというのが目論見。ダイアモンドヤスリでフェライトを削るのはそう大変なことではない。長さ5ミリほどを削って目論見どおりフェライトをやや押し込んだところでピークが現れるようになって感度良好とあいなった次第。

あまり見ない症状に出くわして試行錯誤の後に無事に解決に至るのは実に面白い知的体験で、ラジオ修理の醍醐味はここにあると言えよう。

しかし分からないのはなにゆえコイルの位置がずれてしまったのかということ。パラフィンの状態からしてかなりの高温になったことは想定できるが、逆さまの状態ならばいざ知らず、ほぼ水平のコイルが移動してしまったのは直感的には想像できない。

でもさらに想像力を働かしてみると、動いた要素として考えられるのは高温と振動であろうか。ほぼ水平に置かれたコイルも繰り返しの振動で横方向の力が加わることはある。スピーカーから音が出れば当然ながら振動は伝わる道理で、少しずつ動かしていく力の源になったのかもしれない。