(落札時のオークションの謳い文句)AMは放送を確認できますが音が大きくなったり小さくなったりします。SWはほとんど何も聞こえません。 部品が劣化していると思われます。ちゃんとなるようにするには部品の交換が必要です。 ダイヤルの針は少し傷んでいます。 ケースは傷が多くあります。 裏蓋はボロボロになっています。 スピーカーはフィールドタイプのものが付いていたと思いますが補修跡があります。 プッシュ式選局機構はガタがきています。

Zenith製のラジオは米国製のラジオの中では台数が多く、これまでも10台くらいは修理していると思う。このセットはその中でも一番古い時代のもので、ざっと調べたところ、1941年(昭和16年)というから、太平洋戦争が始まった年に作られたものだ。中身は高周波増幅付きの6球スーパーで2バンド。しかもプッシュボタン選局機能付きという。当時の国産の国民型受信機などと比較すると日本との技術力の差に驚くばかりだ。

ボロボロになった圧縮ダンボール製の裏蓋は最後に作るとして、まずは背面のループアンテナを外してみる。

真空管が6本並んでいる。高周波部から低周波増幅部まではどれもロクタル管が使われているようだ。出力管はST管タイプだが、ソケットがGT管と同じオクタルベースになっている。整流管はGT管の両波整流管というラインアップである。

ループアンテナには中波用のほかに、短波用のコイルも巻いてある。短波用はループというよりも大きな角型ボビンに巻かれたコイルである。弾くと音が出そうなミニハープのような様相だ。

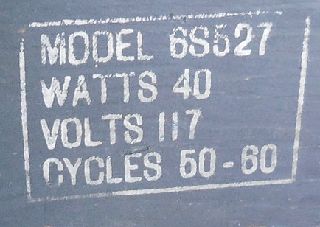

底面に印刷された型式番号と簡単な定格。6は真空管の数。Sは短波付き。527はいわゆる製造順に付けられた番号で、この数字で作られた年代が推定できる。

6S527という型番で回路図が見つかった。しばらく眺めていたが、出力管のバイアス電圧が固定になっていることや、フィールドコイルがマイナス側に入っていることなどちょっと混乱する。また抵抗値を示すMΩはKΩのことのようで紛らわしい。現在使うMΩはMEGOHMのようである。

中身を取り出すにはツマミを引き抜く必要があるのだが、1個だけがどうしても固くて抜けない。左側の1個も固かったが、ローレット軸を見ると鉄錆が出ている。真ん中の軸もこんな状態なのだろう。

KURE556を少し噴射して丈夫な紐をツマミのアゴに引っ掛けて引き抜こうとしたが手が千切れそうになったので一旦休憩。

しばらく後に今度は幅の広いマイナスドライバーを布で巻いてツマミの根元に入れてこじる。こうするとキャビネットに多少痕が残ったりするのだが、背に腹は替えられないという心境。

20分ほど悪戦苦闘してようやくツマミが抜けた。ローレット軸は真っ赤な錆で覆われていた。この時期、アメリカの軸は真鍮やアルミではなく鉄だったことを初めて知る。

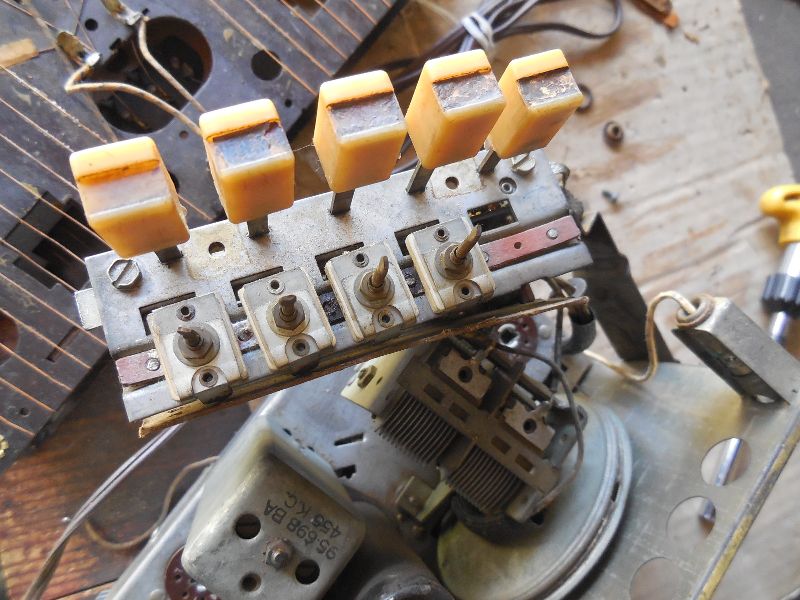

ようやく中身が現れた。周波数ダイヤルの上側に5つのボタンスイッチが並んでいるのがこのラジオの特徴。どうやら右端のボタンが手動選局とワンタッチ選局の切替のようで、プリセットできる局数は4つのようだ。

スピーカーもシャーシ上に固定されているので保守性はとてもいい。

クリックで拡大。

70年以上も前に作られたとはとても思えないきれいな周波数パネルだ。黄色く変色したプラスチックカバーで覆われている状態ではこの豪華なパネル面が見えなかった。上が短波のスケール、下が中波のスケール。

クリックで拡大。

シャーシ上部から部品配置を見る。右端の黒いBOXは電源トランスだ。その横に5インチのフィールドコイルタイプのスピーカーである。フィールドコイルの抵抗値は750Ωと記載されている。回路図ではここが2000Ωなので、交換されているのかもしれない。ただこの数値は出力管のバイアス電圧を変えてしまう恐れがあるので要チェックだろう。

中間周波トランスはC同調タイプのようだ。おそらくこのタイプのIFTに出会うのは初めてかも・・・。

ガタがきているという押しボタン選局機構はまず最初にチェックすべきポイントだろう。

クリックで拡大。

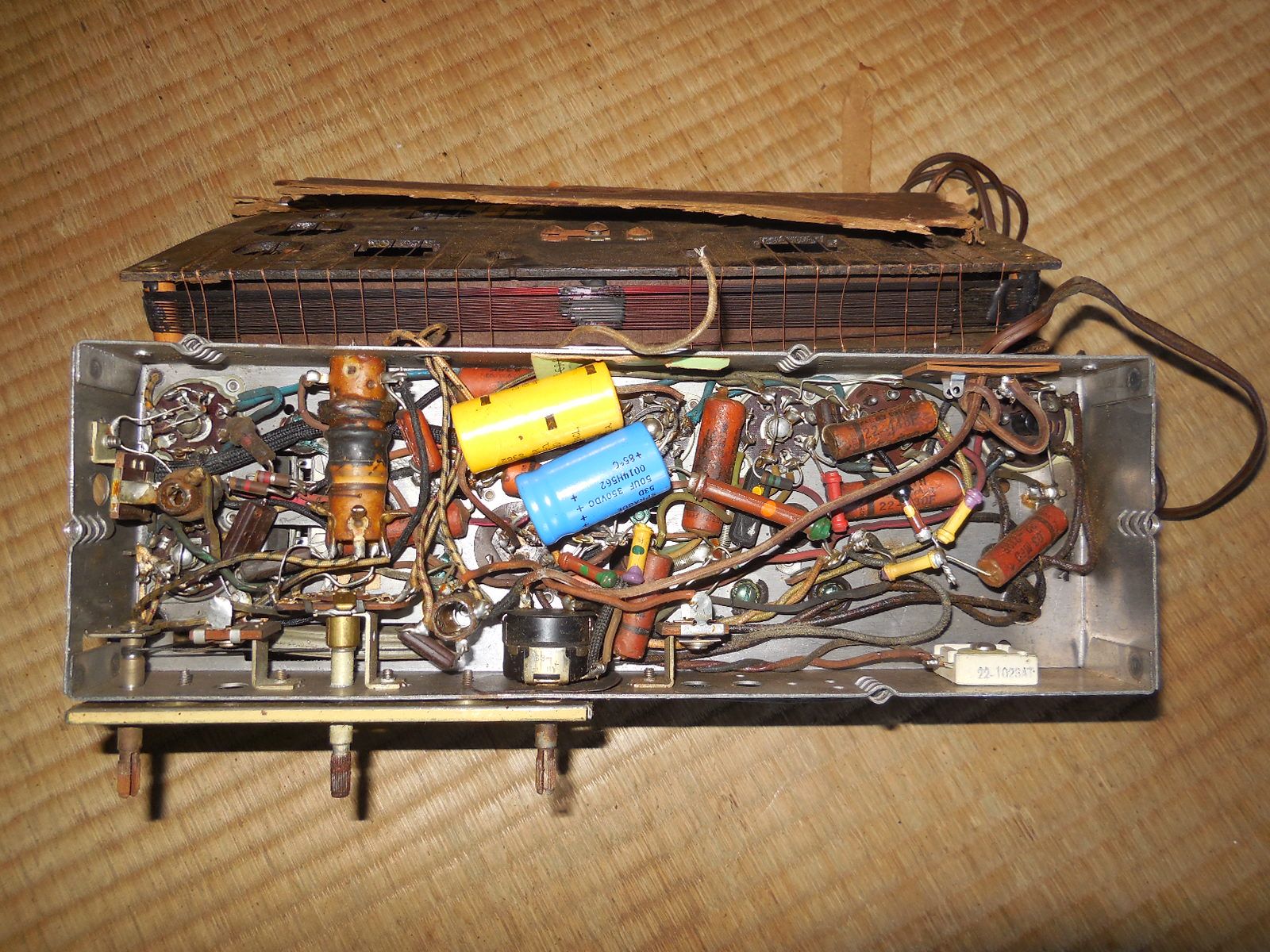

シャーシ内部には真新しい電解コンデンサが2個追加されていた。米国製の電解コンデンサなのでこれは日本での修理痕ではないのだろう。おそらくハムが多くてコンデンサを安易に追加したのだろうが、回路図を見ていてこれはまずいのではないかと気づいた。

新しく取り付けられた電解コンデンサはマイナス側を共通にしてシャーシアースされている。しかしオリジナルの電解コンデンサはプラス側を共通にし、マイナス側はフィールドコイルの両端に接続されるようになっている。追加されたコンデンサはこういうふうに接続してもあまり効果は期待できないと思う。そこで、真っ先にこのコンデンサを外してしまう。

シャーシを掃除中に発見したソケットに印刷された真空管名。7A7は中間周波増幅用のロクタル管である。

高周波増幅管は回路図では7H7となっているが、ソケットには7L7と記載されていた。実際にも7L7が刺さっていたので途中で新しくバージョンを上げたのだろう。また検波、低周波増幅用の7B6の代わりに7C6が挿入されていた。ピンアサインは同じなのだがヒーター電力が半分の球なので、出力管をドライブするだけの力があるかどうか・・・。

クリックで拡大。

さて最初に手をつけたのはこの押しボタン選局機構の修復。ボタンを押すと他のボタンのラッチが解除されて押したボタンがラッチされるはずなのだがうまくいかない。こういう選択スイッチ機構は日本のメーカー品、たとえばゼネラル製やナショナル製でも使われていて馴染み深いのだが、動作が安定していなくても掃除や注油で何とか回復していた。

しかしこのスイッチは注油だけでは安定した動作は戻らなかった。しばらく各部品の動きを眺めてどこに不具合の原因があるかを探すことに・・・。

クリックで拡大。

その結果、各押しボタンスイッチのストロークに問題があることが分かってきた。規定よりもやや前面に押し出されてしまう状態になっていて、ラッチ用のバーが定位置に戻らないためにラッチできない不具合を起こしていたのだった。

ストロークが変化したのは、長年の使用でストッパ部の金属が磨り減ってしまったためだろう。バネで押し戻される力はけっこう大きく、何万回と操作するうちに擦り減ったものだろう。磨り減った箇所に錫メッキ線を巻いて補修する。不恰好だが、これで嘘のように調子よく動くようになった。

「音は出た」という説明に従ってとりあえず電源を入れてみる。しかし、ノイズらしきものは出るもののまったく受信できない。短波に切り替えるとまったく無音に近い。局発の動作を確認したがどうも発振していない様子だ。

電圧をチェックする。B電圧は少し低いが140V近く。この程度なら何らかの動作は期待できるはずなのだが受信する気配はない。出力管のバイアスをチェックするとマイナスの電圧が出ているはずなのに、ほとんどゼロ。何かがおかしい。フィールドコイルに電流が流れていない?

取り替えられているようなフィールドコイルを一旦スピーカーを取り外してチェックすることにしたのだが、750Ωと表示されていたコイルは実は1750Ωの表示だった。部品の陰になって1が見えていなかったのだ。取り替えられているとはいえ、これなら回路図の2000Ωとさほどの差はない。導通もちゃんとあるのでバイアス電圧の異常はまた別の原因がありそうだ。

バイアス電圧はフィールドコイルの両端に発生する電圧を分圧してグリッドに与えている。この抵抗の組み合わせがその回路であった。ここに使われている抵抗はなんとカラーコード表示。米国では戦前からカラーコードで抵抗値を表していたのだった。しかし表示方法は現代とはちょっと違う。回路図とつき合わせて眺めているうちに抵抗体のベースの色が第一数字、端っこにペイントされているのが第二数字、中央部にペイントされている色が第三数字らしい、ということが分かってきた。

つまり黄色いベースの抵抗体は470KΩ、茶色のベースの抵抗体は100KΩっということになる。銀色のペイントは誤差を表す第四数字であろう。

このうち、470KΩの1本がどうも断線しているような気配だ。抵抗値を計ると電解コンデンサが並列に入っているような針の触れ方で、コンデンサの方もあわせてチェックせねばなるまい。

オリジナルのままの電解コンデンサなのであろうか。製造されて70年以上経過しているものなので、果たして1度も交換されていないとは思えない。このラジオの回路図を見る限り、電解コンデンサの構成は通常のブロック電解コンデンサとは異なり、プラス側が共通で、マイナス側に個別に端子が出ていなければならないのだが、3個ありそうなこのブロックコンデンサ、どうもマイナス側が共通になっているような感じなんだよね・・・。これではフィールドコイルに電流が流れないように思うのだけど・・・。

これは一度取り外して確認しなければ先にすすめそうもない。そして内部の配線がけっこう傷んでいて、被覆に亀裂がはいっているものが相当数ある。これも順次交換していく必要がありそう。そうなると長引きそうだな、この修理は・・・。

電解コンデンサを取り外す作業は大変。コンデンサの端子ばかりではなくすべての端子においてそうなのだが、部品のリード線や配線がすべてしっかり巻き付けてある上にたっぷりのハンダ上げ。しっかりしたハンダ付けの方法は過剰とも思えるもので70年以上経過してもびくともしていない。

30分ほどかけてなんとか外したのだが、コンデンサの規格や部品番号を読み取ると間違いなくオリジナルのブロックコンデンサだった。15μFと10μFの2個が封入されているわけだが、中心部のプラス側の端子が3つある。周囲の3つの端子はケースに接続されていてこれがマイナス側。15μFの端子とケースの端子間では20μF程度の容量が測定できた。これが一段目の電解コンデンサだと思われる。

二段目はマイナス側が別端子に出ているようだ。10μFの端子とマイナス極と思われる端子間では容量値はほとんどゼロ。内容物もはみ出ているのでこれは完全に容量抜けだった。

あらためて追加された電解コンデンサの画像を見ると接続がまるで出鱈目。まずはコンデンサを新しくして電源回路を接続しなおそう。

回路図と実際の配線をチェックしながら電源回路を修復する。大きく配線変更された部分はなかったが、電解コンデンサを新しくして、接続を回路図どおりにやり直したら、あっけなく鳴り始めた。あと一山二山、難関が待ち受けていると思っていたのだが、なんだか拍子抜けである。

なお、新しい電解コンデンサは追加されていたものをそのまま使った。つまり、古い電解コンデンサを切り離して接続を変更したというだけの作業である。古い電解コンデンサをそのままにして新しいコンデンサを追加するやり方がいかに問題が多いかを実証した事例かもしれない。ハムが多いからといって、安易に電解コンデンサを追加する愚行は避けたいものだ。

押しボタン選局機能も快適に動作した。周波数のプリセットはこの丸い窓で行う。手前に突き出ているネジが局発周波数を調整するミュー同調機構。反時計方向に回すと周波数が高くなる。根元にある大き目のナットがアンテナ同調用のトリマコンデンサの容量を可変する。このトリマはけっこうクリティカルなので、同調を大きくずらすときはトリマで追っかけながら少しずつステップを刻むといい。

全く受信しなかった短波も受信するようになった。あとはIFTの調整とトラッキングを行えば電気系の修復は一段落というところ。

と思っていたら、電源コンセントを抜いたところ、プラグの先だけがコンセントの中に残ってしまった。この電源プラグの構造は非常に斬新なもので、電源コードの被覆の上から尖った部分を突き刺して接続する方式。ずっと時代を下って、昭和30年代にナショナルがこれに似たコンセントプラグをラジオに使っていた。

ただこのラジオのプラグは古くなって非常に抜けやすくなっており、危ないので交換することにした。雰囲気があるのでちょっと惜しい気もするのだが、安全に配慮すればやむをえない。

クリックで拡大。

1週間ほど慣らし運転をつづけてようやく安定してきた。どこか、接触不良箇所があるようで、ときどき音量低下をすることがあったが、いろんな場所をたたき出しながらエージングすることで次第に安定した動作をするようになったのでほっとした。

背面のループアンテナはなかなか優秀で感度がいい。外部アンテナが接続できるようにはなっているが、中波を受信する限りは室内でもノーアンテナで十分な感度がある。高周波増幅があるのもきいているようだ。

背面パネルはボロボロだったので新しくMDFで作ることにした。ネットでみつけた画像と、中心部が残っていた現物を参考にして作ったのだが、実際に取り付けてみるとアンテナ接続端子のために開けた穴が少しずれていることが分かった。

原因はこの端子の位置を左右の中心と勘違いしたためで、実際は少し右にずれた位置だったからである。ややずれているものの、外部アンテナを接続する必要はあまりないことと、工夫すればなんとかアンテナも接続できることが分かったので再製作はしないこととした。

ケースに収めてからもプリセット周波数は設定しなおすことができる。ZENITHのロゴがついた金属のカバーを外すとこのように調整ポイントが現れる。

木製のキャビネットは塗装剥がれが著しいけれども、あえて再塗装は行わないことにした。70年以上も前のラジオが再塗装でぴかぴかになるのも妙な話で、70歳を超えたご老体の姿を素直に受け入れたいと思うのだった。