(落札時のオークションの謳い文句)残念!!通電しません

以前に修理したことのあるラジオだがそれはもう3年以上も前のこと。真空管の構成などは忘れてしまっている。ただ、ダイヤルのデザインからかなり簡略化されたFMラジオだったことを思い出す。もう一度修理記を読んで、このラジオの作業手順を確認しておこう。

外観の傷み具合は前回よりも程度はよさそう。なによりツマミを造らなくても済むので修理時間は短くなるはずだ。

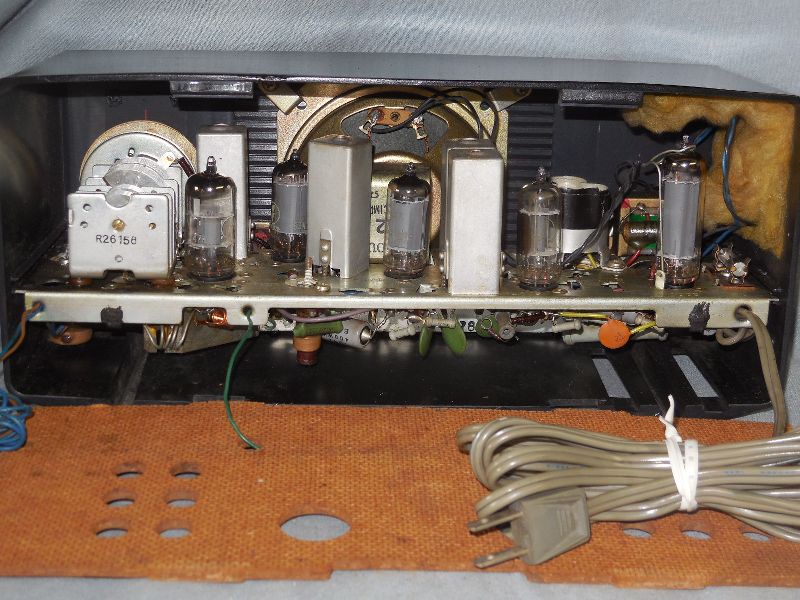

非常に軽いラジオなので保守は楽である。ただ、トランスレスラジオも昭和30年代後期になると安全性を第一に考えたフローティングアース方式から、効率性を重視したシャーシアース方式にほとんど変わっている。梅雨時なので、通電中はシャーシに触れることに十分注意して修理を始めよう。

シャーシは背面から見ると一番下の奥のほうで2箇所のビスで留められている。外すのは簡単だが、取り付けるときはビスの固定がやや難しい。あらかじめゴムクッションの部分にビスを差し込んで取り付けるとうまくいきそうだ。また、スピーカーの配線が十分長く取ってあるので、取り外しはとても楽だ。

クリックで拡大。

裏蓋に定格表があるだけで配置図や回路図はない。真空管の型名を見てこのラジオには50C5という出力管が使われていたことを思い出した。米国製のトランスレスラジオには比較的多いこの球も日本製のラジオではめったに使われない。

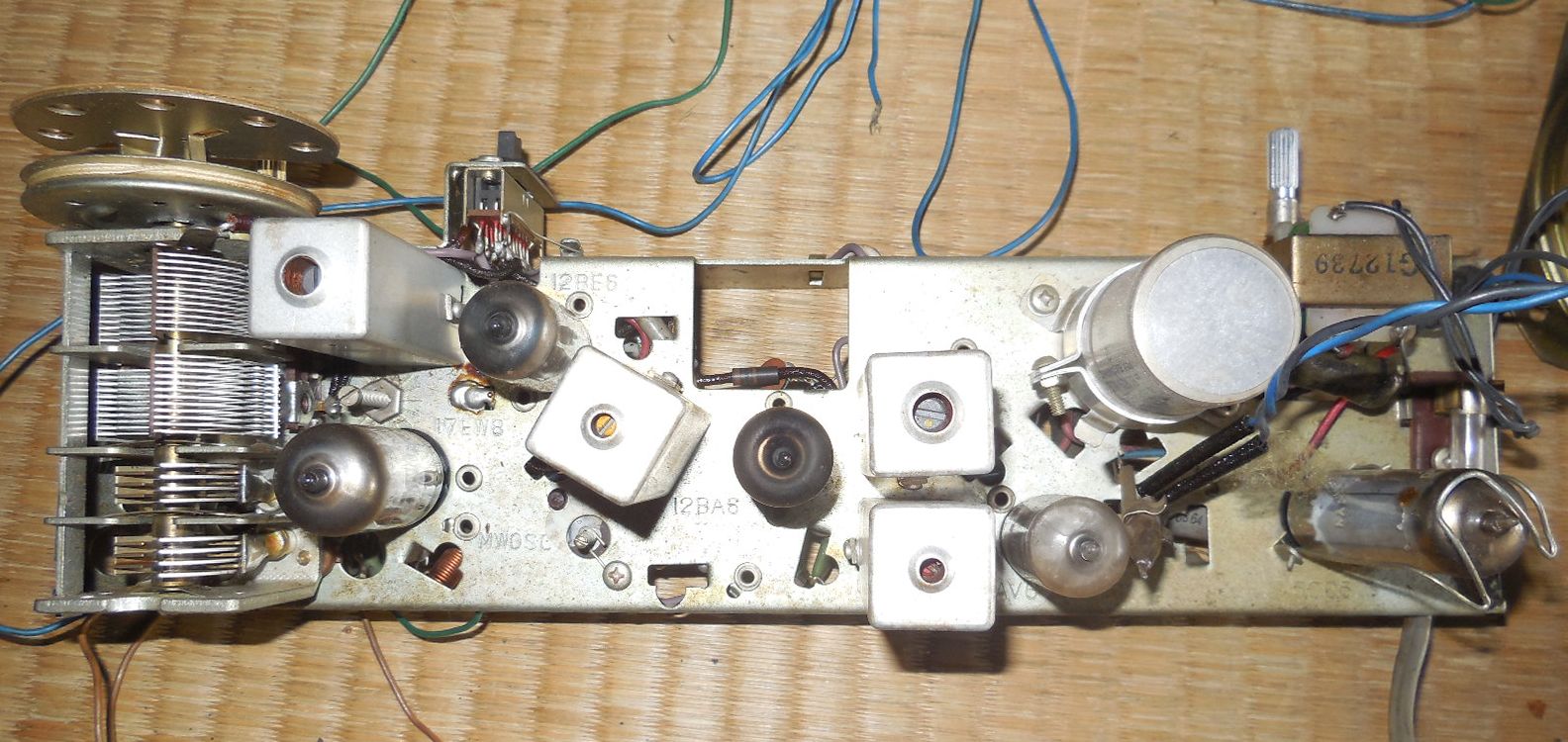

クリックで拡大。

左端のバリコンの形状が珍しい。一般的にはAM用とFM用の羽根が交互に並んでいるものだが、このバリコンは分離している。今まで考えたことはなかったが、フロントエンドに使われている球が全く違う場合は、こういう並びのほうが合理的かもしれない。

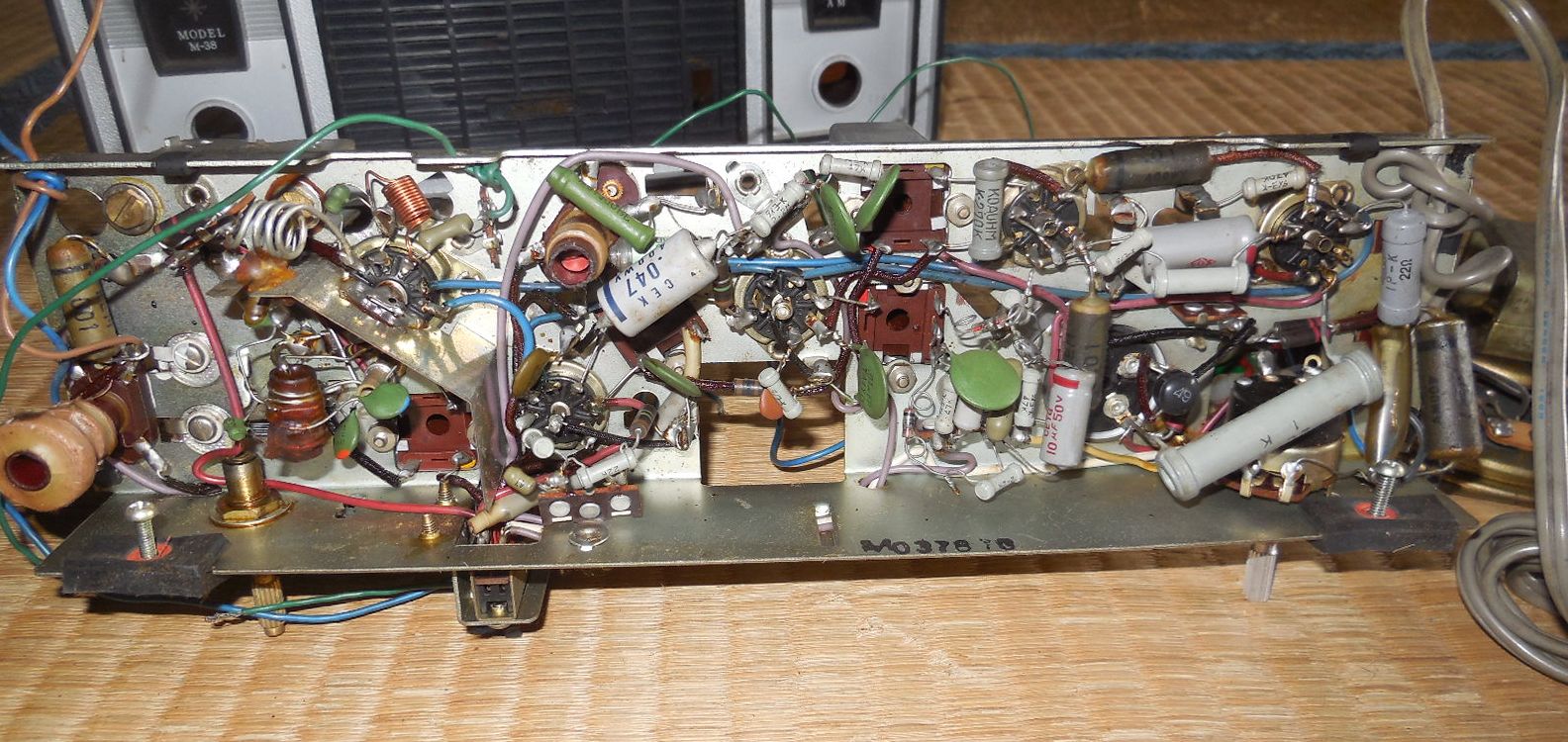

クリックで拡大。

シャーシ内部の部品は一切交換されていない状態だ。整流器にはセレンではなく小さなシリコンダイオードが採用されている。

クリックで拡大。

オークションの説明にある「通電しなかった」理由はヒューズの断線。こういうヒューズの溶け方からするとあまり大きな電流が一気に流れたのではなさそう・・・。前回修理した同型機でもヒューズが溶けていたと書かれているが、その原因らしきものが記録に残っていない。ちゃんと原因を究明しないとあとあと役に立たないね・・・。

これはまた小さな小さな出力トランスだ。まるでトランジスタラジオ用・・・。幸い、断線はなくこのまま使えるようだ。

ACラインコンデンサとカップリングコンデンサを交換して電源を入れるとヒューズが再び飛ぶことを確認した。再現性のある障害は探索しやすい。ヒーター回路とB電源の回路を切り分けてチェックすると、どうやら電解コンデンサのラッシュカレントによってヒューズが飛んだものと推測された。テスターでチェックしてもかなり漏れ電流が大きくなっている様子である。

電解コンデンサの容量はシリコンダイオードに近いほうから60μF,40μF,20μFの3段構え。回路図がないので電源部の定数を記入しておくと、ダイオードに直列に11Ωの突入電流防止用抵抗が入れられている。60μと40μの間に110Ωの平滑抵抗、このポイントから出力トランスの一次側に配線が伸びている。40μと20μの間に2KΩのドロッパがあってここからあちこちにB電圧が供給されている。

新しいコンデンサの組み合わせは、1段目と2段目に100μ、3段目に68μという構成にした。最近はこのように古いブロックコンデンサの取付金具を利用して取り付けることが多い。

これで音が出るかと思いきや、どうもAMの受信が不安定である。叩き出しで接触不良箇所をあたっていくと、バリコン付近が怪しいと判明。さらにこのようにバリコンを少し浮かすことで安定することも分かった。どうやら、バリコンの端子がアースに接触している様子だ。ここはスペーサーを入れて浮かすことを考えよう。

キャビネットの方は天板にかなり大きな深い傷が付いている。キズの様子からすると、電源コードをキャビネットに巻きつけて保管していたことで、塩化ビニルの成分がキャビネットのプラスチックを溶かしてしまったと思われる。

ここは丹念にペーパーがけして、それでもキズが取れないようならパテ埋め、整形、塗装という感じで作業を進めることになるだろう。