(オークションの謳い文句)昔のMT管仕様のラジオ、アンテナを伸ばせばなります。なりますが、修理をしてなるのではなく現状でなるという意味です。安定して聞くためには、修理や調整がいると思ってください。このラジオは古いため、傷、よごれ、錆があります。中央の摘みが替わっています。

この独特の言い回しは有名な滋賀県の業者の決まり文句。モノは悪くないのに落札金額があまり高くならないという不思議なところで、その一因はこのそっけない口上によるものかもしれない。

音が出ると言う東芝のFMラジオが2千円台で手に入ったのは珍しい。ツマミが1個替わっているだけで外観上ひどい様子もなく、これはいい買い物をしたようだ。

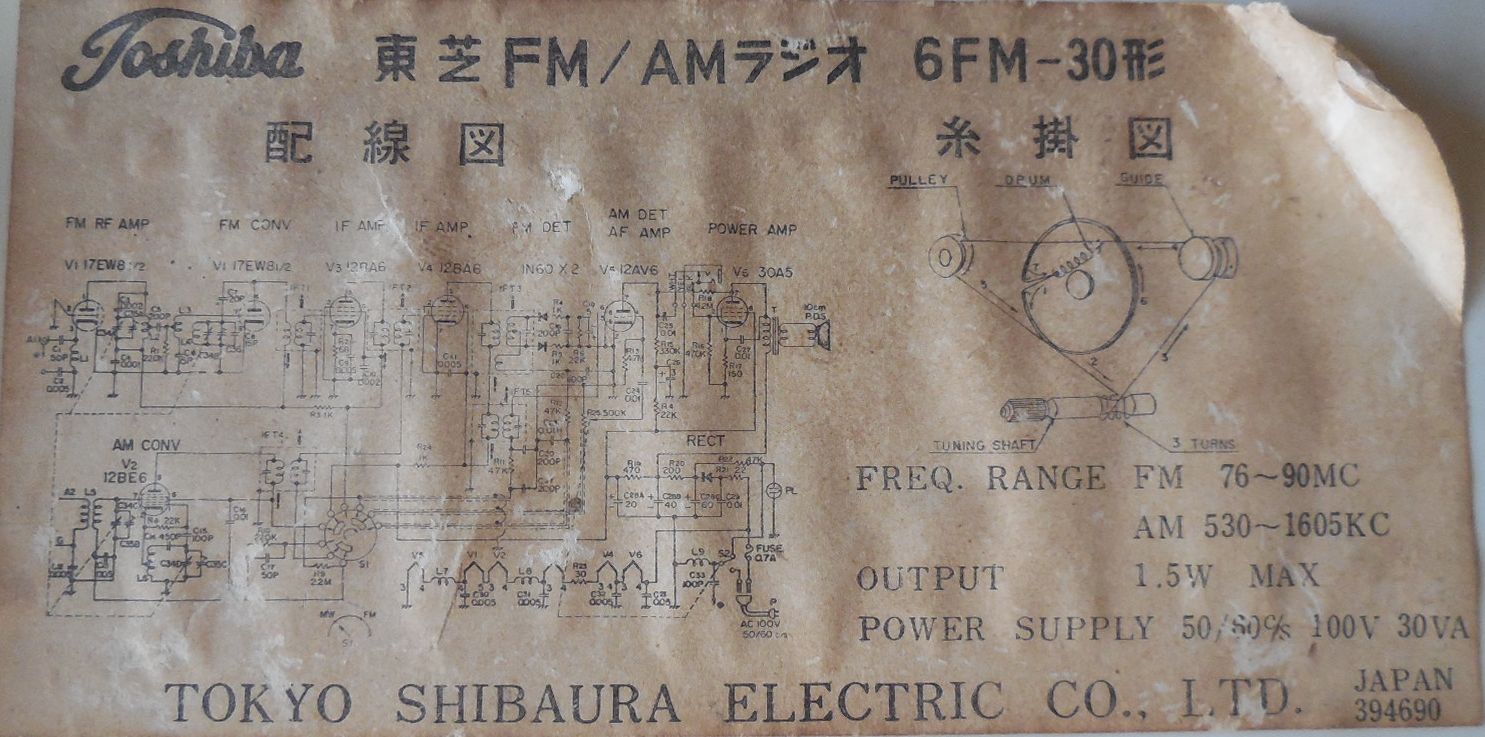

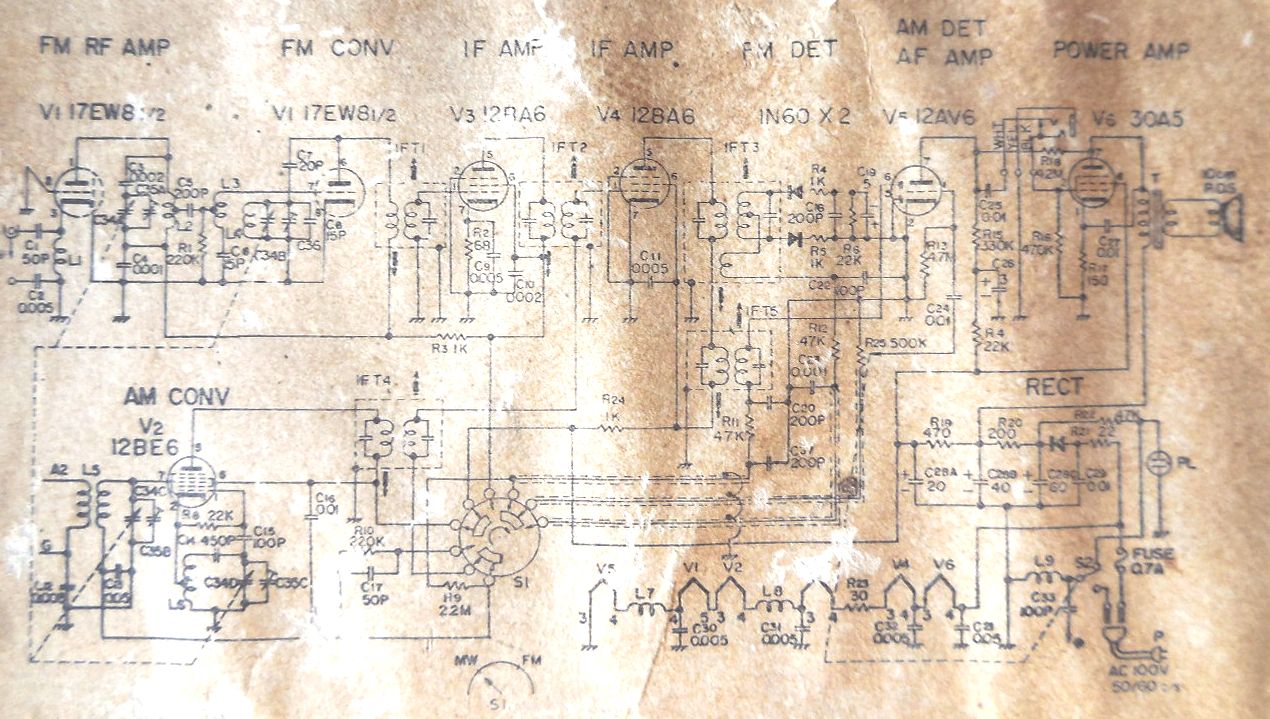

真空管の構成などからして昭和38年以降の製造だろうか。このように背面カバーがBOX状になった構造である。こういう構造になっているのは理由があって、米国輸出仕様のものがベースにあるからである。米国の安全基準は厳しく、シャーシを剥き出しにした場合には電源ラインが自動的に抜けるような構造でないとパスしないものらしい。

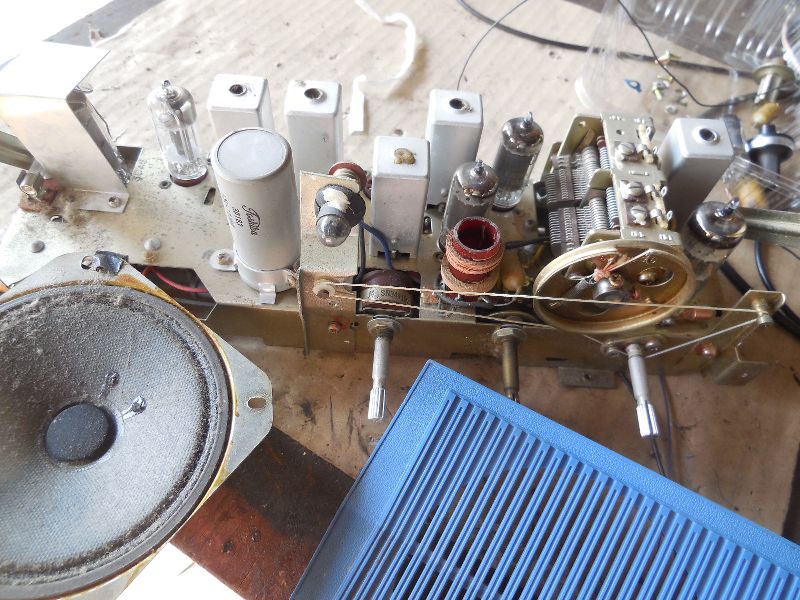

その分、分解手順はやや勝手が違う。中身を引っ張り出すのにツマミを抜く作業など必要ないのについ抜いてしまうのはご愛嬌。底ビス4本を外すだけで中身がそっくり引き出せる。

クリックで拡大。

トランスレスのFM、AM2バンドラジオの標準仕様である。出力管には30A5が採用されているがおそらく米国向けには50C5あたりが使われていたのだろう。非常にコンパクトにまとめられている。

クリックで拡大。

定格表もほとんどが英語表記。真空管の構成は17EW8、12BE6,12BA6,12BA6,12AV6,30A5で、ヒーター電圧の合計は97V程度。50C5に出力管を替えると117Vとなって輸出仕様となるわけ。

クリックで拡大。

昭和30年代も最後の方になると真空管ラジオの回路も完成の域に達していて、どのメーカーのFMラジオも似たり寄ったりのもの。しかしそれだけ定評のある安定した優秀な回路だとも言える。PHONO入力や短波受信機能を排してコンパクトなラジオを目指しているようだ。

クリックで拡大。

シャーシの裏側を点検する。まだパラフィンで覆われたペーパーコンデンサが多用されているが、溶け落ちた様子は見られない。ACラインコンデンサは安全規格のものに交換したが、ほとんど絶縁抵抗は悪くなっていなかった。出力管のカップリングコンデンサも同様でこれは交換の必要はなかったかもしれない。

AM用のアンテナリード線が途中で継ぎ足されていたのが唯一とも言える補修痕。清掃の後、電源を入れると快適に鳴り始めた。

米国の安全規格は時として不便なこともある。この電源線を使わないとテストできないのだが、カバーからこの線を外すのがけっこう大変。無理に引っ張ってもなかなか外れない。やさしく捻るようにしてやると意外に簡単に外れるのだが、それに気づくまでに少し時間がかかった。ま、知恵の輪みたいなものである。

電気系の修復はほとんど終わったようなものなのだが、前面パネルの汚れを落とすにはシャーシと前面パネルを切り離す必要がある。シャーシとの接続はタッピングビス5本。それにスピーカー固定ネジ4本、さらにイヤホンジャックを外す。

前面パネルとの間にはかなりの綿埃が入り込んでいた。

また前面パネルの中にも埃は入り込んでいて、これなどまるでくもの巣のようだ。

このパネルは6箇所の爪の溶着箇所を外す必要がある。いつもはBOX状のキャビネットに切り出しナイフを突っ込んでの作業だが、今回はほぼ平面のパネルゆえ、比較的楽な作業である。

1時間ほどの作業で外すことができた。埃はかなり入り込んでいた。でもパネルを外したので掃除は簡単。透明パネルの擦り傷をペーパー掛けするほうが時間がかかりそう。しかしこの一手間で見違えるようにきれいになる。

修理が終わっていざ組み込んでみると音が出ない。これはどうしたことかとシャーシをひっくり返すと、ハンダ付けが1箇所外れていた。これはおっちゃんの仕事ではない。ここを再ハンダして回復かと思ったのだが、完全ではない。

もう1箇所はイヤホンジャックの接触不良だった。ここも前回の修理者がハンダ付けをやり直しているところで、これが影響しているらしい。イヤホンジャックはジャンパ線を張って対応した。

このラジオのツマミは複製が大変だった。その理由はツマミが細くて長いこと。これだけ長いと型から抜くのが簡単ではないのだ。結局型を一部壊して抜いたのだが作るのが1個だったので事なきを得た次第。