(落札時のオークションの謳い文句)ジャンク品としての出品です。 部品取りにお使い下さい。

1960年頃に作られた米国製の古いトランジスタラジオである。おっちゃんが真空管以外の ラジオを修理するのはほとんどない。実はこのラジオは6台まとめて出品されていたうちの1台で、2台がトランジスタラジオ、4台が電池管ラジオというものだった。4台の電池管ラジオは修理を終え巣立っていったので残るはトランジスタラジオが2台というわけだ。トランジスタ製とはいえ、50年以上も前に造られたものだから十分骨董品に近い。

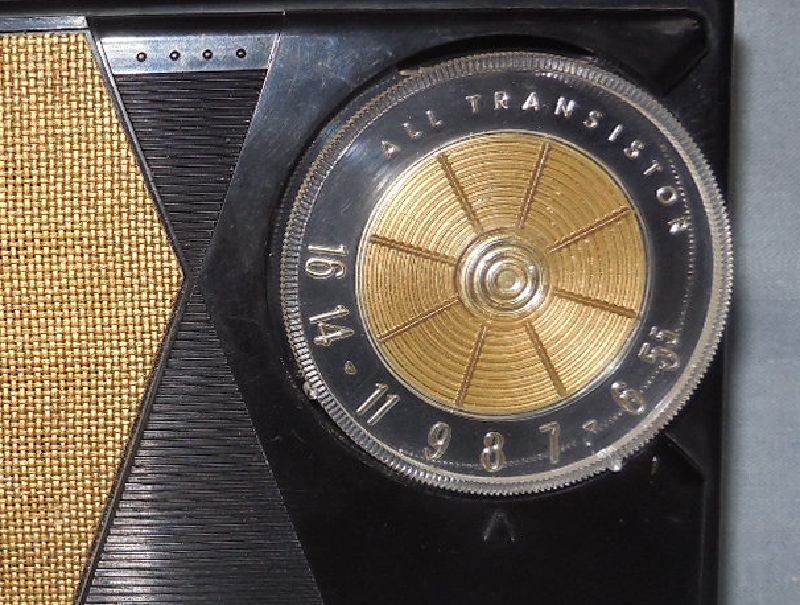

GE、ゼネラルエレクトリック社という電機の大手が手がけたラジオで、日本で言うと、東芝や日立という重電部門ももった会社である。そういう会社のイメージとは正反対のしゃれたデザインがなかなかGOOD。

キャビネットの分解は実に簡単で裏蓋のネジ1本を緩めるだけである。このネジはゆるめても蓋の中にとどまっている、というのがよく考えられたところで、ネジが失われるということがない。

蝶番でつながっているわけではなく完全に裏蓋は分離できる構造だ。

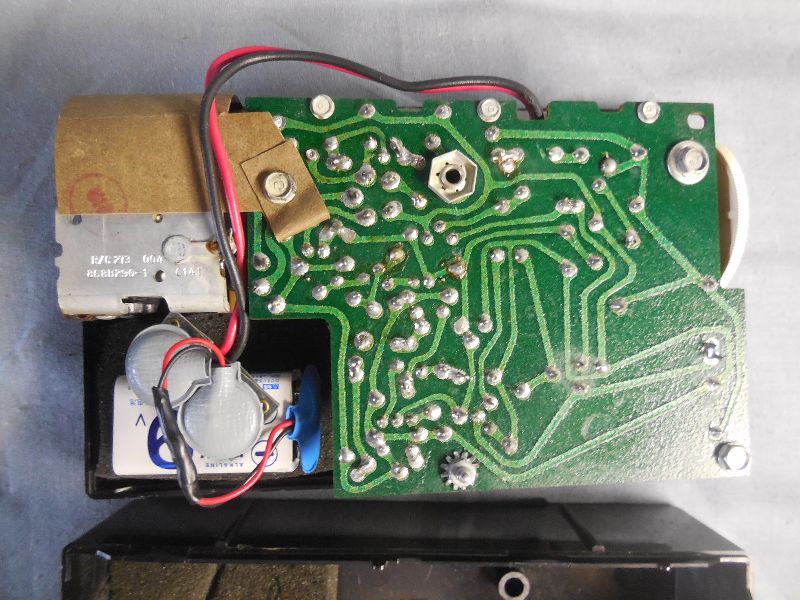

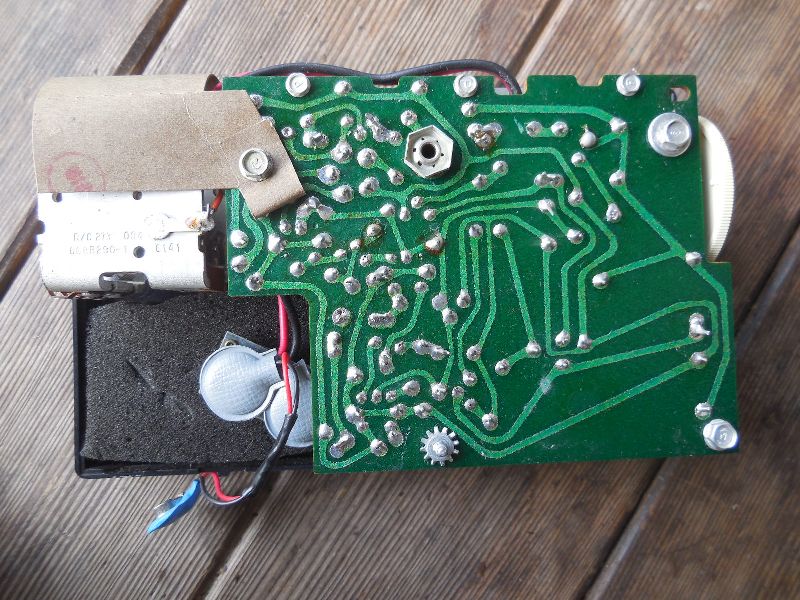

中から現れたのは一枚のプリント基板。緑色の基板の色からするとずいぶん新しそうに見えてしまう。9Vの電池で動作するラジオであるが、スナップの変換が行われているようで、一度、日本で手が入っているラジオらしい。おかげですぐに006Pの電池で動作テストが行えるのだった。すると何とか動作しているのが判明。修理するうえで励みになる。

クリックで拡大。

裏蓋の内側には簡単な説明書き。ほとんどがサービス体制の説明で、仕様について触れているのはわずか。中間周波数が455KHzということと、受信周波数範囲が540〜1600KHzであることがわかるのみ。それとケースの色によって異なる型番が記してあって、このブラックボディの型番がP−807Eということが判明する。

米国製のラジオの場合、回路図を探すのは比較的苦労しない。実に多くの資料がネットで手に入るからだ。日本製のラジオの場合、「真空管ラジオのデータベース」ががんばっているとはいってもまだまだデータは少なく、この分野でのジャーナリスト、あるいは記録者の少なさが残念である。

このラジオの回路図は1961年頃に販売されたラジオの回路図をまとめた資料集の中で発見できた。やや型番が異なっているけれども、おそらくこれで間違いないだろう。

使われているトランジスタは5石。検波用ダイオードを含めて6石という標準型の構成だ。ただ、この時代にNPNとPNPのトランジスタが混ざっているというのが珍しい。

クリックで拡大。

プリント基板は緑色でガラスエポキシ製のような現代風の感じだが、表から見るとなんだか紙製のような安っぽい基板だ。緑色を塗るだけでなんだか高級感が出てくるから不思議だ。

中央上部に見える穴はイヤホン用。

黒いスポンジが敷かれているところが電池収納スペース。昔の9V電池は006Pよりも一回り大きかったようである。

クリックで拡大。

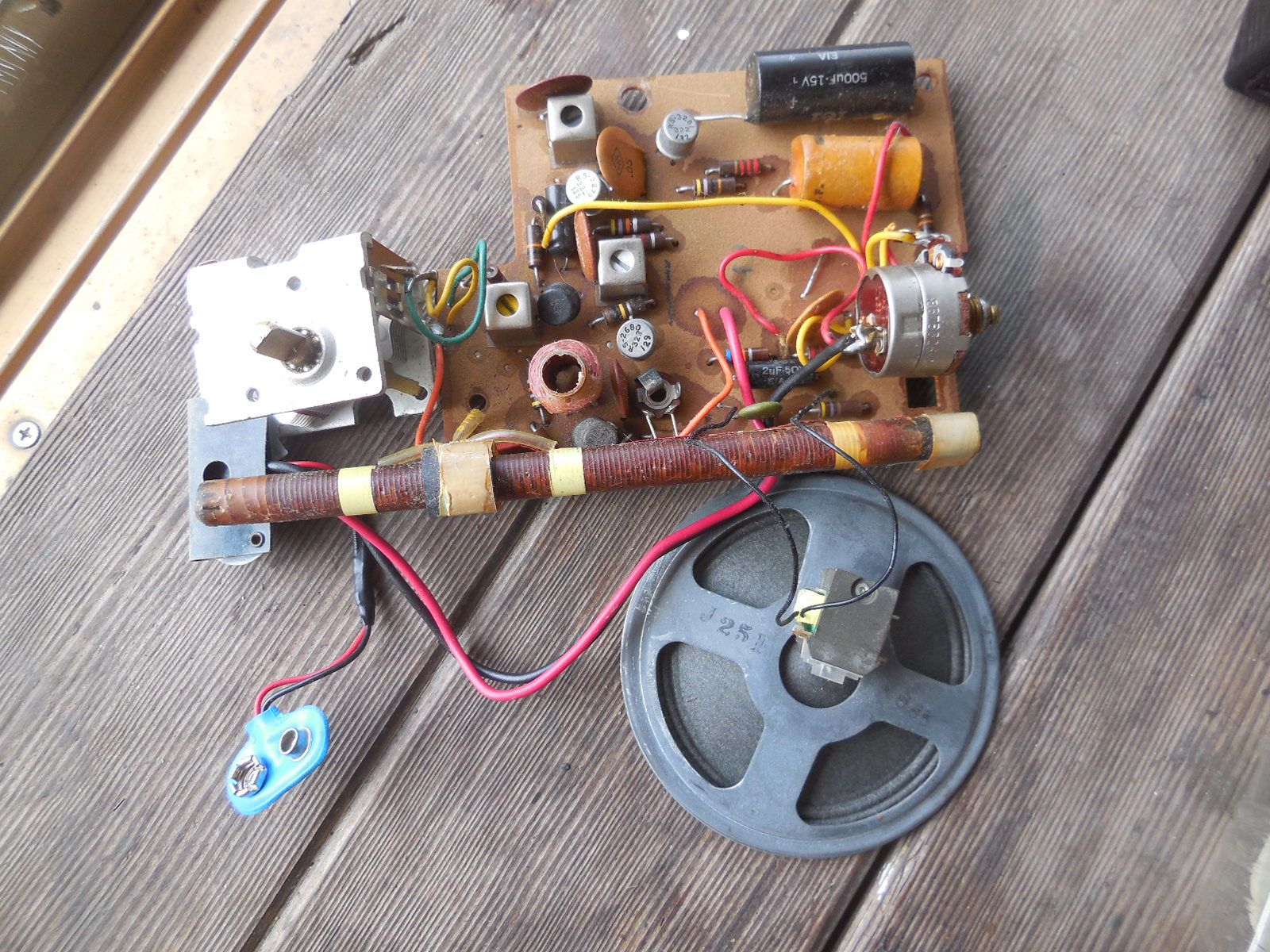

ボリウムとバリコンを固定するネジを外すと中身がそっくり出てくる。IFTは3個。すべて単同調のもので調整は上からだけで済む。3箇所ともずれていたので、単一調整を行うだけでかなり感度が上がった。

局発コイルは無調整で高い方の周波数のみバリコン付属のトリマで可変できる。トラッキングも高い方だけの調整でこれもバリコン付属のトリマで行う。調整はこれだけだ。

クリックで拡大。

キャビネットの前面はスピーカーを保護する金色の布地。ところどころに塗装の剥がれが見られるので補修塗装を行う。

修理作業とすればこのスピーカーの固定金具の製作くらい。ここまでほとんど何もする必要がないくらい順調なものだった。

少しばかりエージングして安定的な動作をするかどうか確認しよう。電池運用ではもったいないので、実験用の電源を用意して接続する。これで数日間鳴らし続けて動作を確認することにしよう。

あらためて回路図を見ていたらスピーカーが珍しい形式なのに気づいた。戦前に良くみられたマグネチックスピーカーなのである。普通のダイナミックスピーカーと異なり、出力トランスはなく、ボイスコイルが直接出力トランジスタの負荷となっている。ボイスコイルは550ΩなのでOTLが可能なのだ。

外見的にはスピーカーのコーン紙の根元に細い針が突き刺さっているようにも見える。音質的には通常のダイナミックスピーカーとほとんど差異は感じられない。これは珍しいスピーカーだと思う。