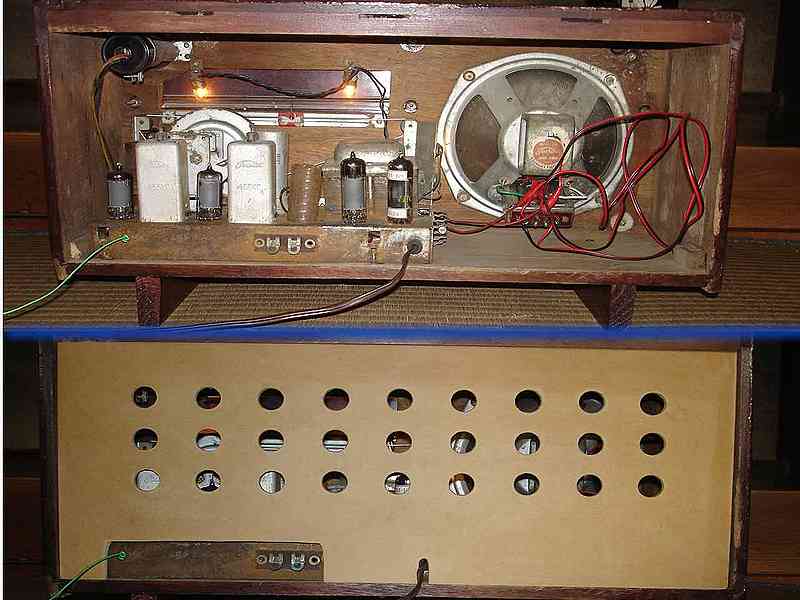

(補修前)

| メーカー | 東芝 | 型名 | うぐいすH |

| サイズ | × × | 受信帯域 | MW |

| 真空管 | 6BE6,6BA6,6AV6,6AR5,5MK9,6Z-E1 |

| 現在の健康度(★=10%) | ★★★★★★★★★(90) |

| 持病 |

| オリジナル度(★=10%) | ★★★★★★★★(80) |

| 交換部品(除真空管) | 出力トランス カップリングコンデンサ 裏蓋 真空管ソケット |

| 修理記 | 作成中(公開) | 落札価格 | 1,700 |

2010.01.02 ソケット交換

巣立

| 35 |  (補修前) |

|  2010.01.02 ソケット交換 巣立 |

東芝製のトランス付きMT管五球スーパーである。 積み重なったラヂオの中から一番汚い奴を作業部屋まで運ぶ。前面の飾りの金属バーは外れて落ちそうになっているし裏蓋は穴が空いているし隙間から見えるシャーシは錆だらけというボロボロに近いラヂオ。まあこいつなら修理しがいがあるというものだ。 |

じっくり眺めると思いのほか汚い。オークションの勢いとはいえよくこんな汚いラヂオを買ったもんである。裏蓋を外すと真赤に錆びたシャーシが剥き出しになる。中から電源コードを引っ張り出すと先っぽのコンセントがない。真空管を見ると一本欠けている。並びからすると整流管のようだ。

じっくり眺めると思いのほか汚い。オークションの勢いとはいえよくこんな汚いラヂオを買ったもんである。裏蓋を外すと真赤に錆びたシャーシが剥き出しになる。中から電源コードを引っ張り出すと先っぽのコンセントがない。真空管を見ると一本欠けている。並びからすると整流管のようだ。

セットの中にはゴミがいっぱい詰まっている。普通は綿ボコリのようなものが多いがこのラヂオには藁屑みたいなものがたくさん見える。ネズミが巣を作っていたのかもしれない。 |

とにかく全部分解してきれいに掃除をしなければ始まらないと思い中のセットを出すことにする。しかしシャーシを底板に止めている三本のビスが錆びついてびくともしない。これが外れないと掃除のしようもないので仕方なくビスの頭をヤスリで削って落とすことにした。

とにかく全部分解してきれいに掃除をしなければ始まらないと思い中のセットを出すことにする。しかしシャーシを底板に止めている三本のビスが錆びついてびくともしない。これが外れないと掃除のしようもないので仕方なくビスの頭をヤスリで削って落とすことにした。

一本のビスの頭を落とすのにざっと30分。都合一時間半ほど削り続けてようやくシャーシーが自由になる。引っ張り出してみるとシャーシーの内側の抵抗、コンデンサといった部品は意外にきれいである。表面は錆だらけであるがこれならなんとか修理できるかもしれない。 |

まずスピーカーのチェックをした。スピーカーには出力トランスが取りつけられている。この一次側に抵抗レンジでテスターを当ててガリガリと音が出ればトランスもスピーカーもまずはOKとなるのだがこれがうんともすんとも言わない。調べてみると出力トランスの一次側に導通がない。 まずスピーカーのチェックをした。スピーカーには出力トランスが取りつけられている。この一次側に抵抗レンジでテスターを当ててガリガリと音が出ればトランスもスピーカーもまずはOKとなるのだがこれがうんともすんとも言わない。調べてみると出力トランスの一次側に導通がない。

これは出力トランスにはよくある症状でトランスの巻線が内部で腐食して切れているのだろう。これを修理するのはほとんど不可能といってもいい。そこで新しい出力トランスを用意する。これまでどおりスピーカーに取りつけるためには壊れたトランスの枠を使うのが賢い。ということで壊れたほうの出力トランスを分解するのだが、ここまでやると後学のために断線箇所を確かめたくなってしまうのだった。 スピーカー側の二次巻線が上に巻いてあり、これは100ターンくらいで終わる。ところが一次側はこの40〜50倍は巻いてある。なぜかトランスの巻線の断線箇所というのは巻き終わりのほうではなく巻き始めに近いところが多い。今度もやはりうんざりするほどほどいて、残り50ターンというところでやっと切れたところが見つかった。もちろんこれを巻き直すということは考えも及ばないことである・・・。 |

シャーシを引っくり返してコンデンサを二個交換する。出力管周りのペーパーコンデンサは絶縁低下しているものが多く表面のパラフィンが熱で溶けているものは要交換である。電解コンデンサも交換することが多い部品だがこれまでの経験で半分以上の確率で使えるものが多い。電源を入れてみてハムが多ければ交換することにする。 シャーシを引っくり返してコンデンサを二個交換する。出力管周りのペーパーコンデンサは絶縁低下しているものが多く表面のパラフィンが熱で溶けているものは要交換である。電解コンデンサも交換することが多い部品だがこれまでの経験で半分以上の確率で使えるものが多い。電源を入れてみてハムが多ければ交換することにする。

コンセントにつなぎ電源スイッチを回す。パイロットランプが二つ明るく点灯する。フューズが切れなかったということは大きな故障はないということだ。そして次第に真空管のヒーターがオレンジ色に変わっていく。ここまで順調にいけばバリコンをまわせば何か音が出るのが普通なのだがこのラヂオうんともすんとも鳴らない。では切り分けチェックを始めよう。PHONOモードにして裏側にあるピックアップの入力端子を手で触ったときにブーという音がでれば低周波部はほぼOKなのだがこれが出ない。 よくよく見ると整流管5M−K9のヒーターが点灯していないではないか。真空管自体は動作テスト済みの物を使ったので問題ないはず。するとソケットの接触不良か。整流管を揺さぶってしばらくするとヒーターが赤くなってきた。よしよし・・・。ところが今度は出力管6AR5が妙な具合になった。管全体が青くグロー放電している。これは真空度の低下だ。あわてて電源を切って出力管を抜く。かなり熱い。要交換だ。引出に入っていたストックから6AR5を一本探し出しこれを差し込む。 今度はPHONO端子を指で触るとブー音が出た。それでもバリコンを回してもどの局も受からない。今度は周波数変換管6BE6を揺り動かす。中間周波増幅管6BA6も触ってみる。IFTを叩いてみる。ノイズと共に今度はかすかに音が出た。一番大きく受かるNHK第二にバリコンを合わせいろいろやってみるとどうもどこかに接触不良のところがある。原因箇所はまだ特定できないがとりあえず叩いて最良の状態にするとなんとか受信できる状態にはなった。 |

キャビネットの方はばらばらになりかけていた木枠を接着剤で少しずつ固める。こういうときに便利なのがハタガネという道具。昔からある補助工具だが接着しようとする箇所に圧力をかけてしっかり押さえておくことができる。箱物の製作にはなかなか便利なものである。これはオークションで大工道具を落とした時に自然と集まったものだ。 キャビネットの方はばらばらになりかけていた木枠を接着剤で少しずつ固める。こういうときに便利なのがハタガネという道具。昔からある補助工具だが接着しようとする箇所に圧力をかけてしっかり押さえておくことができる。箱物の製作にはなかなか便利なものである。これはオークションで大工道具を落とした時に自然と集まったものだ。

プラスチックの前面パネルは水洗いの後さらにしつこい汚れを取る。前面パネル下部は透明のプラスチックカバー。これには周波数目盛が刻んである。ところがこの目盛の塗料が剥げ落ちてほとんど透明状態。文字を刻んであるところに黒い水性塗料を擦り込むとくっきりと周波数表示が浮かんできた。これでずいぶん見栄えは良くなってきた。 |

前面パネルの左上に付いていたはずのマツダのエンブレムを作る。見本は去年修理したラヂオに付いているのでこれをそっくり真似ようというのである。ベースの材質は真鍮。その上に赤い七宝焼でマツダのロゴを浮き出しているのが本物なのだがさすがにそこまでの模倣は出来ない。そこで表面のロゴデザインは安直にデジカメで撮影しカラープリントして貼りつけるのはどうかと考えた。 前面パネルの左上に付いていたはずのマツダのエンブレムを作る。見本は去年修理したラヂオに付いているのでこれをそっくり真似ようというのである。ベースの材質は真鍮。その上に赤い七宝焼でマツダのロゴを浮き出しているのが本物なのだがさすがにそこまでの模倣は出来ない。そこで表面のロゴデザインは安直にデジカメで撮影しカラープリントして貼りつけるのはどうかと考えた。

それを貼りつけるベースを本物と同じ真鍮材で作ろうとしたのだが適当なものが見つからない。そこで真鍮の代わりに銅を使うことにした。エンブレムの大きさは直径16ミリ。手元に15ミリの銅の丸棒があったのでそれを3ミリほどの厚さに切り出す。これを金床の上でハンマーで軽く叩くと難なく20ミリ近くに広がった。あとはこれを16ミリの真円に近づくよう削っていくわけだ。同時に縁の部分を削って薄くし中央部がやや高くなるように整形していく。ここはヤスリだけが頼りの手作業である。ほぼ目標となる大きさになったところで背面にビスをハンダ付する。 ここにカラー印刷したエンブレムの画像を貼りつけて表面に艶を出す塗装を施せば完成。プラスチックのパネルに取り付けるとまあまあ恰好はついた。しかし元々エンブレムと同色のプラスチックなので色の取り合わせとしては渋すぎて映えない。本物のエンブレムと比較すれば差は歴然だ。やはり七宝焼の赤い色は印刷ではとてもでない。おっちゃんが作った方が一回り大きいが中央部の膨らみが少なくとても平べったく見える。いかにも安っぽい。まあ、ラヂオの性能にはまったく関係ないところにちょっと凝りすぎたきらいはある。 |

パネル前面に付けられていた真鍮製のバーを磨く。これは全体的に緑青がふき、真鍮の輝きを失っていたばかりか取りつけボルトが二本外れパネルにはただ一箇所で留まって宙ぶらりんになっていたものだ。 パネル前面に付けられていた真鍮製のバーを磨く。これは全体的に緑青がふき、真鍮の輝きを失っていたばかりか取りつけボルトが二本外れパネルにはただ一箇所で留まって宙ぶらりんになっていたものだ。

サンドペーパーで磨いていくと徐々にきれいな地肌があらわれてくる。そして黒い錆の下からTOSHIBAの刻印が次第に浮かび上がってきてニヤリとする瞬間だ。しかし錆の厚さはかなりあって磨き上げるのは大変。丸一日かかってやっと金ピカになった。 |

ちょっと手間はかかるが裏蓋を作ることにしよう。裏蓋はこれまでも何枚も作ってきたがそれは最初から無かったラヂオ用に作ったもの。だから穴明けの大きさや位置などは独自デザインでよかったのだが今回は本物の蓋があるのでそれを模して作ることにする。新しい蓋の材料はオリジナルの蓋の材質と似た圧縮ボール紙を使う。 ちょっと手間はかかるが裏蓋を作ることにしよう。裏蓋はこれまでも何枚も作ってきたがそれは最初から無かったラヂオ用に作ったもの。だから穴明けの大きさや位置などは独自デザインでよかったのだが今回は本物の蓋があるのでそれを模して作ることにする。新しい蓋の材料はオリジナルの蓋の材質と似た圧縮ボール紙を使う。

オリジナルの蓋を上に置きまっさらのボール紙に形を写す。古い蓋には大きな穴が二ヶ所開いていたがこれはネズミが中に入るために齧ったものだろう。このラヂオの中には沢山の藁が入っていたけれどもこれは察するところネズミが運んで巣の材料としていたものか。 通気用の孔は普通の丸い孔なので長穴などよりは加工しやすいのだが15ミリという穴はおっちゃんの手持ちの工具ではちょっとばかり手間がかかる。この大きさのドリルの刃がないのだ。そこで二度手間になるけれども12ミリのドリルで一旦穴を開け、それをリーマーで広げていく手法を取る。 |

外装の補修が終わったので中身を組込む。しかしどうも音が篭って明瞭度が悪い。裸のスピーカーでは確認できなかった現象だ。組立てたばかりの中身をまた引っ張り出す。今度は本来の音を確認するためにスピーカーはキャビネットに残したまま。とりあえずコンデンサを一個交換して音の変化をみることにした。出力管のプレートに付いている0.1μFのコンデンサを外し0.01μFと付けかえる。これはコンデンサを交換した時に間違った数値のものをつけたのが原因だ。これで劇的に音が変わった。 外装の補修が終わったので中身を組込む。しかしどうも音が篭って明瞭度が悪い。裸のスピーカーでは確認できなかった現象だ。組立てたばかりの中身をまた引っ張り出す。今度は本来の音を確認するためにスピーカーはキャビネットに残したまま。とりあえずコンデンサを一個交換して音の変化をみることにした。出力管のプレートに付いている0.1μFのコンデンサを外し0.01μFと付けかえる。これはコンデンサを交換した時に間違った数値のものをつけたのが原因だ。これで劇的に音が変わった。

篭った音がすっきり抜けた。心配していたスピーカーの歪みもない。そしてこの前組立てた時に気になったハムもほとんどわからなくなった。これなら電解コンデンサを交換する必要はない。再度組立ててしばらく鳴らしてみる。 |

夕方まで鳴らしていたが接触不良で音が途切れたのが一回。まだ持病は続いているようである。接触不良の箇所は叩いている限りではIFTの中にあるような感じだ。ここに接触不良になるような部品があるとは思われないのだが音が切れた時にIFTのケースを叩くと必ず復活する。中を開けてみたい衝動にもかられるのであるがIFTの分解はちょっとばかり大変なのでいよいよ鳴らなくなったときにやってみようということにする。ということでめでたく修理完了である。 |

12月のある日、このラヂオをオークションに掛けることに決めて持病を治療することにした。IFTの分解は面倒なのだが欠点がわかっていて出品するのはもっと気持ちが悪い。 12月のある日、このラヂオをオークションに掛けることに決めて持病を治療することにした。IFTの分解は面倒なのだが欠点がわかっていて出品するのはもっと気持ちが悪い。

接触不良の箇所は第二IFTの中だと分かっていたので端子のハンダ付けを外しシャーシから取り外す。リベットではなくビスで止めてあるのがありがたい。アルミのケースを外して観察してみると出力側のアース端子のリード線が外れていることがすぐにわかった。よくこれで音が出ていたものだと驚いてしまう。 二日ほど出荷前のエージングをしているときに整流管のヒーターがふっと消えてしまうことがあって再び点検。これは真空管ソケットでのイモハンダ。これをやり直して憂いが消えた。ついでに周波数パネル下の塗装を施して少しきれいになる。これで嫁入り準備が整った。(2009.12.17) |

めでたくオークションで落札されて発送したのが年も押し詰まった頃だった。受け取った落札者から到着のメールが来てほっとしたのもつかの間、そのメールに電源を入れたら煙が出た、と書いてあるではないか。 さっそく送り返してもらい症状を確かめるとまさにそのとおり。何度か電源を入り切りしていると火花がでているところが見つかった。それは中間周波増幅管のソケット。このソケットの中でB電源がレアショートしているのだった。 修理の手順を振り返ると身に覚えがあるといえばある。それは真空管の接触不良を改善するために真空管のピンとの接触部分に接点回復剤を少し垂らした記憶があるのだ。垂らした瞬間は問題はなかったものの一月ほどたってから絶縁低下をもたらしたものらしい。やたらに薬剤を使ってはいけないという教訓だったなあ・・・。(2010.01.02) |

|

|

|