(オークションの謳い文句)AIWAの真空管ラジオです。MT真空管が五本入っています。放送受信し、音でました。感度はあまりよくありません。

画像だけではなかなか大きさが実感できないラジオだ。よく見ればメジャーがあるのでイメージはできるだろうが、手のひらに乗るくらいに小さなラジオである。

このラジオを手に入れるまではAIWAというメーカーが真空管セットを手がけていたとは知らなかった。おっちゃんがまだ20代の頃、最初にもらった給料で買ったのがAIWA製のカッセト付ラジオだったのを思い出す。そのラジオは恋がかなわなかったある人の手元にまだあるのだろうか・・・。

裏から留めてある長ビス2本を外せば、このように二つに分かれる。ただし電源コードが外れそうで外れない構造なので完全に分離することはできない。これは元々基板側にピン状の突起があってそこにコネクタが入る構造だったのだが、何かの理由で基板側のピンが折れ、結局コネクタから基板へジャンパ線をハンダ付けしたためである。

このままでは修理できないので、ACラインを一旦外し、別のコードをつないでテストすることになる。

中はプリント基板である。キャビネットの側板に縦書きで四〇.八.一一と書いてあったのだが、昭和40年8月11日という意味か・・・。たしかに昭和30年代末に製造されたような雰囲気はある。

クリックで拡大。

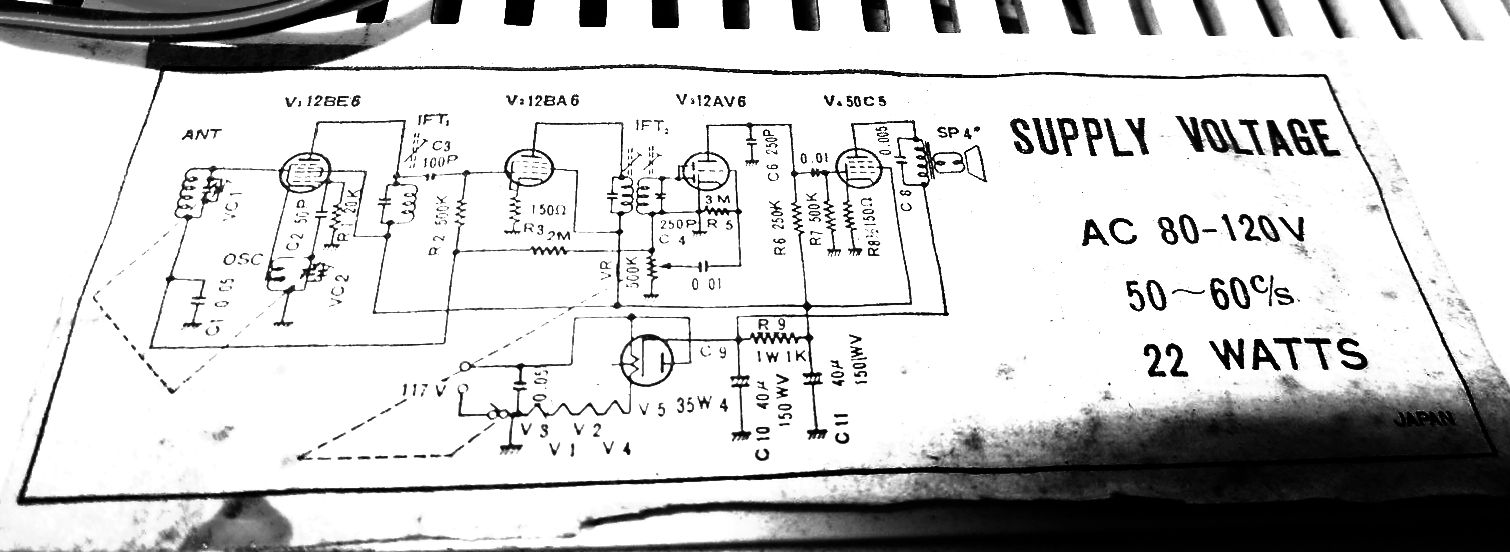

キャビネットの背面に英語の表記。電源電圧が117Vとあるのでこれは米国向けの仕様だ。今はリード線でつないであるが、元々は裏蓋を開けたときに電源が切れるような仕組みになっていたらしく、UL規格にも合致していたようだ。

アンテナは内臓アンテナなので外部アンテナは必要なし、とも書いてある。しかし実際にはアンテナリード線と思われるものが付いていた。

クリックで拡大。

キャビネットの内側に残っていた回路図にも外部アンテナを結合する回路は存在しない。注意書きと回路図には矛盾はないということは、バーアンテナに付けられたアンテナ結合コイルは後から用意されたものらしい。ただ、素人細工ではなくメーカーの手に寄るものだと思われる。日本での販売時に手直ししたものか・・・。

一方、真空管の構成はまったくの米国仕様。日本向けに手直しするのなら出力管50C5を35C5か30A5に差し替えて出荷するところだろうがそうはなっていないのが謎である。AMラジオなので、まあ、100Vでもちゃんと動作する、ということで安直に出したのだろう。

クリックで拡大。

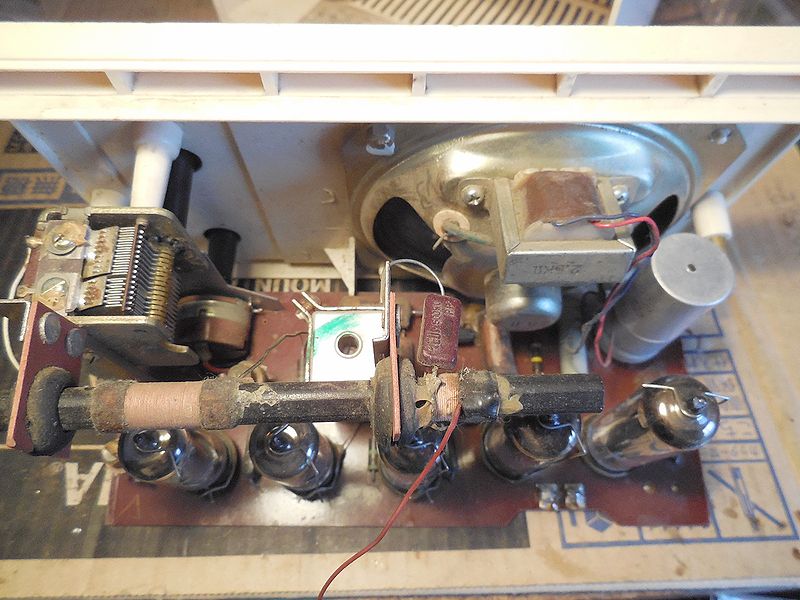

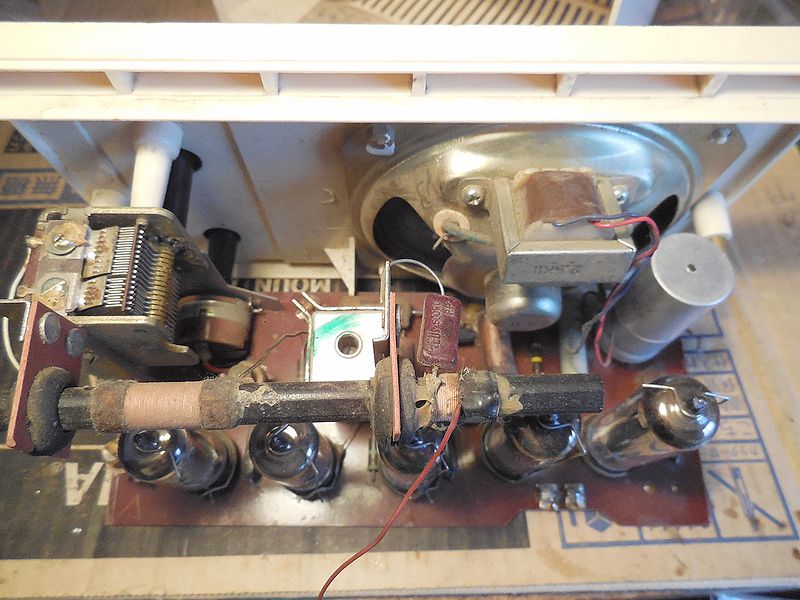

上から見た部品配置。一枚のプリント基板上にほぼすべての部品が取り付けられている。非常にコンパクトにまとまったもので感心する。

IFTは1個だけのように見えるが、シールドケースのない単同調のコイルが1段目のIFTの代わりにちゃんとある。まるで局発コイルが2個あるように思えて、ひょっとして2バンド、と勘違いするようなところもある。

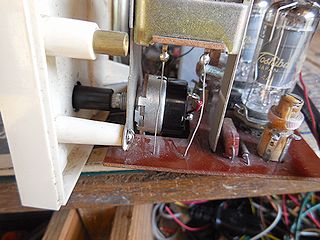

バリコンとボリウムは縦に並んでいるので、簡単なサブシャーシとも言うべきアングルが基板上に組まれている。

クリックで拡大。

基板の裏の様子。型番はここで初めて分かる。プリント基板の真ん中付近に文字がある。よく見るとR−73の後ろに文字が続いていて、R−7303あるいはR−73・Jのようにも見える。はっきり言えるのはR−73までと判断した。

真空管セットにおけるプリント基板にありがちな基板の黒化は見られずきれいなものである。

ブロック電解コンデンサが取り替えられた形跡があるほか、他の部品交換の形跡はない。とりあえずパラフィンが溶けかかったACラインコンデンサとカップリングコンデンサは交換しておく。これで電源を入れてみる。

受かることは受かったが、音が歪んでいる上にハムもある。またバリコンを回していくとあるポイントで発振してしまうのだ。これが650〜700KHzあたりにある。

こういう症状はIFTの同調用コンデンサが容量低下して、受信帯域に同調周波数がずれたような場合に起きる。おっちゃんも何回か経験したことがあって、まずはIFTの同調をずらして症状が起きているポイントを確認しようと考えた。

なお、バリコンは親子バリコンで珍しくはないが、時計回りに回すと容量が増えるタイプで面食らった。普通に時計方向に回して受信周波数を高いほうに持っていこうとすると受信周波数は下がっていくので慣れるまで時間が必要。

一段目のIFTを調整しようとして愕然とした。コアが回らないのだ。よく見ると接着剤のようなもので固定されているではないか。またまたこれは

の仕業である。

の仕業である。

なお、同じようなコイルが2個並んでいるが、左は局発用のコイル。右がIF段間コイルである。局発コイルはパラフィンでの固定なので動かせるが接着剤で固定された方はびくともしない。

とりあえずIF同調用のコンデンサを取り外して容量をチェックすることにした。小さなチタンコンデンサで、100pFと印刷してある。これを簡易LCRメーターでチェックすると、28pF程度に下がってしまっていた。浮遊容量を考慮すると同調回路のキャパシタンスは3分の1近くにまでなっていると思われる。

そうすると同調周波数は700KHzにまであがってバリコンを回すとその付近で発振するというわけだ。一段目のコイルにはシールドがないのでアンテナコイルと直角の位置関係になっているとはいえ簡単にループ回路が構成されるということらしい。

100pFのチタンコンデンサを探し出して交換したところ。コイルのコアは接着剤を丁寧に取り除いてようやく回るようになった。接着剤がゴム系だったので助かった。これがエポキシ系のようなものだとお手上げだったろう。

2段目のIFTを含めて同調を取り直すとぐんと感度が上がって発振現象も止まった。おもちゃのようなラジオながら感度は非常にいいのに驚く。

しかし音はひどいものだ。ハムはあとで対策するとして、ひずみの原因を探っていこう。

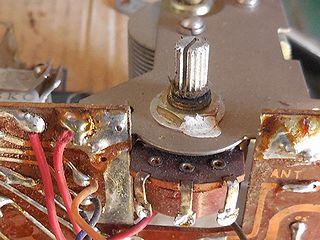

ボリウムの動作にちょっと違和感があったので両端の抵抗値を測定してみるとなんと2MΩ近くもあるではないか。ボリウムの側面には間違いなく500KΩと記してあるのに・・・。ここまで抵抗値が上がってしまうと検波回路で歪が起きてしまうのは何度も経験したところ。迷わず交換を決める。

ところが、このボリウムの取り付け場所がバリコンの真下にあり、しかもIFコイルの近くでもあり、なんとか外すことは外したが、新しいボリウムがまったく入らない。近頃手に入るボリウムは軸を含めてとても小さなものなのだが、オリジナルのボリウムは軸もさらに短く、ボディの厚みが薄いのだ。

新しいボリウムの軸を短くしただけでは入らないので、バリコンを取り付けてあるアングルを一旦基板から外す作業を行わなければならなくなった。基板を壊さぬように慎重に作業を進めてようやく新しいボリウムを押し込んだのは2時間ほど経過した後だった。

音のひずみは嘘のようになくなってクリヤになった。あとはハムを少なくすることができれば完了だ。

案に相違してハムの対策にはけっこう時間がかかった。電解コンデンサは交換してあったもので、これをチェックしても異常はない。十分に容量はあるようだ。出力トランスの電源側でリップル値を計ると5VP−Pくらいなので、この程度のハムならあまり気にならない程度に収まるはずなのだ。

また出力管を交換しても改善しない。たまに出力管のグリッドとヒーター間に導通があってこれがハムを生じさせることがあるのだ。

オシロを使ってチェックすると12AV6の出力でハムが乗っている。ボリウムを一番絞った状態でも8VP−Pもあるではないか。ならば12AV6の不良と疑って交換するも症状は変わらず。これはどうも12AV6周りの配線ではないかと疑い始めた。

12AV6周りのアース配線を追っていくとかなり複雑なルートを通っている。なんとIFTのシールドケースもアース回路の通り道なのだ。試しに太目のリード線でアース母線へつないでみると、嘘のようにハムが減った。12AV6の場合、ヒーター回路の帰線が重なるためその電流によってカソードやグリッドのアース電位が振られていたのが原因のようだ。これはプリントパターンの致命的なミスだと思う。