(オークションの謳い文句)真空管ラジオですが真空管がありませんので、ジャンク扱いにてお願い申し上げます

このラジオ、真空管が付いていなかったのだが、ソケットの形からたぶんGT管ではないかと思い、ならば真空管を手に入れるのもさほど難しくはないだろうと思って手を出したのだろう。もちろん、もう1年以上も前のことなのでそのときの気持ちは定かに思い出すことはできないのだが・・・。

このラジオが米国製ながら思いのほか安く手に入ったのは運が良かったけれども、真空管のソケットからこれがGT管ではなくロクタル管と呼ばれるおっちゃんには未知の球であることを知った。もちろん手持ちにはなく、そのときからロクタル管を探し始めたのだが、6本の球を揃えるには1年以上の月日がかかってしまった。

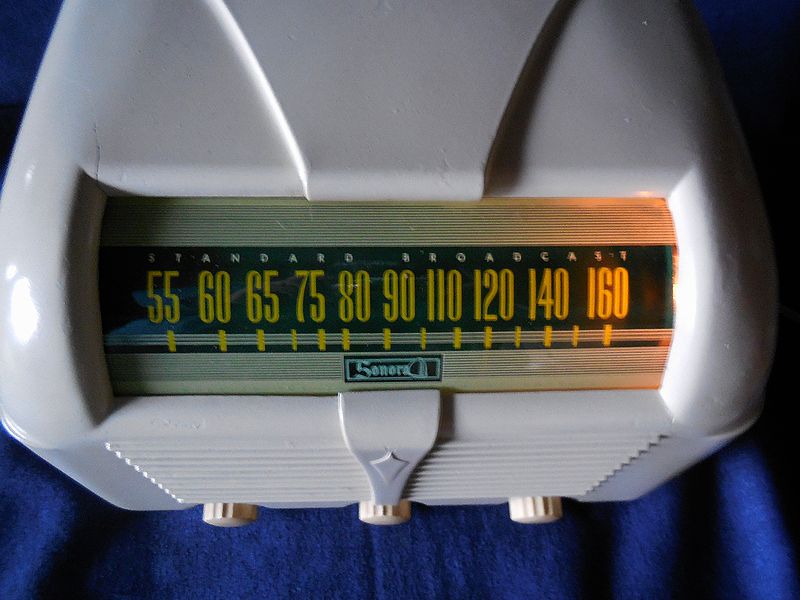

キャビネットはベークライト製。その上からライトアイボリーの塗装が施されているのだが、塗料がところどころ剥げている状態だ。これはボディの再塗装を考えよう。アイボリー系のスプレー塗料は色の種類が多いので塗装しやすい部類に入る。

ループコイルが付いた裏蓋は折れ曲がって今にも分解してしまいそうな状態なので注意して扱わねばなるまい。ピンでキャビネットに固定する穴も破れてしまっているのでここも補修が必要。

固いツマミを3つ外し、底ビスを4本抜くと中身がごっそり出てくる。スピーカーもシャーシに固定され、ダイヤル指針もそのままなので、ループアンテナを除けば保守性はいい構造だ。

スピーカーは5インチサイズ。それと同じくらい大きなダイヤルプーリー。これだけ大きなプーリーだと減速比がかなり大きく、選局にずいぶん時間がかかりそうなイメージだが、選局ノブの付け根にコルク状のものが取り付けられて、それほど大きな減速比にはなっていない。回してみた感じはちょうどいい操作性のようだ。

緑色のパネルは周波数表示パネルの背景になる板。そこにごく小さなダイヤル指針が付いていた。パネルの大きさの割りには存在感のない黄色い指針である。

このソケットの大きさがGT管と同じなので見間違った。センターにある切れ込みのある穴もGT管の形状とよく似ていると思った。しかしよく見るとピンの太さが違う。このラジオが届いたとき、GT管を差し込もうとしてまったく入らないことを確認し、ようやくロクタル管というものを認識した次第。

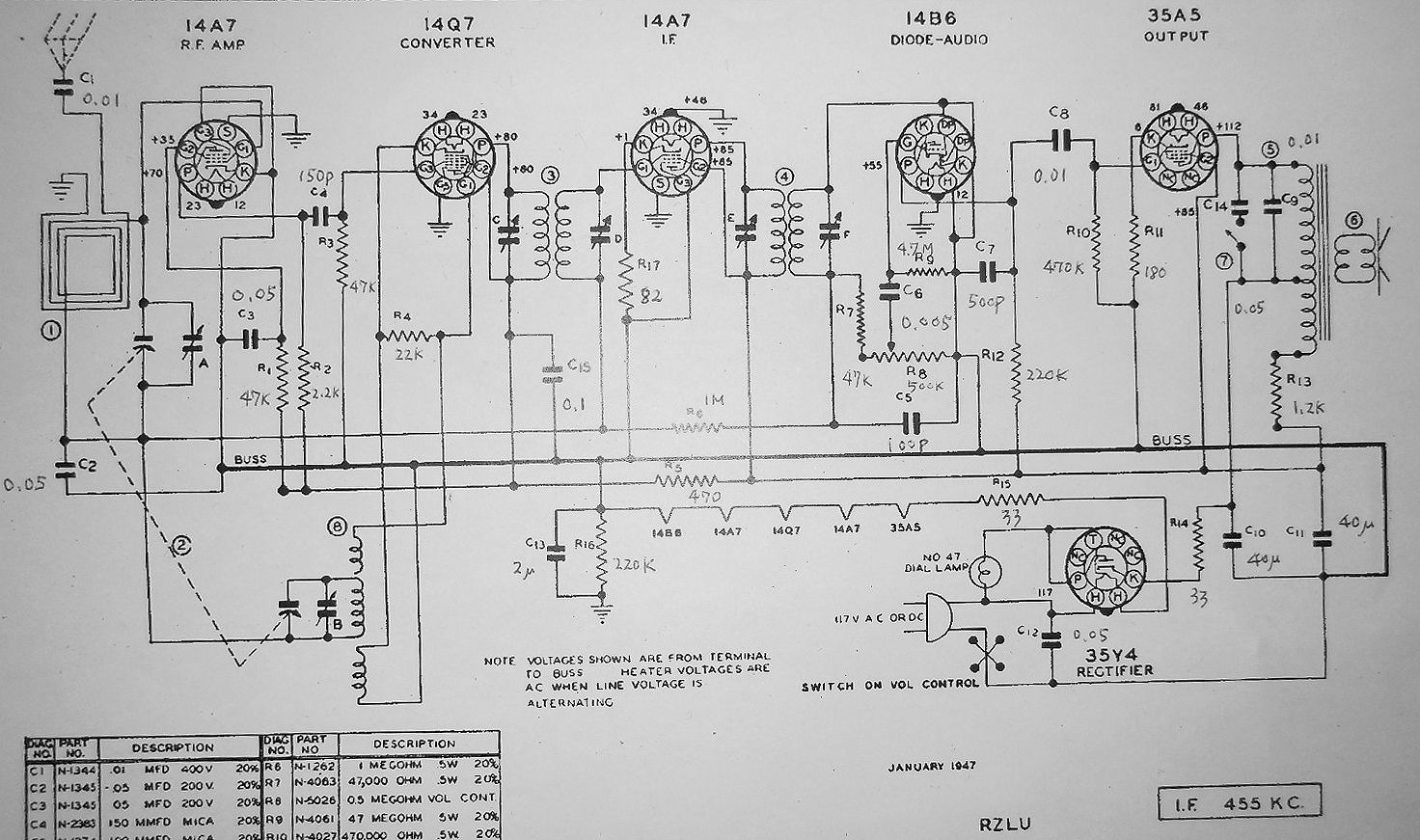

クリックで拡大。

キャビネットの底に貼ってあった配置図。

型名を検索するとようやくロクタル管を使ったラジオというのが判明。似たようなラジオでロクタル管の代わりにGT管を使ったRZU−222というラジオがあることも知った。真空管の形以外にどういう違いがあるのかよく理解できない不思議な世界である。

真空管は全部で6本。この配置図ではすべては分からないが、14A7、14Q7、14A7、14B6、35A5、35Y4という構成である。

14A7は5極管で高周波増幅および中間周波増幅。14Q7は7極管で局発変換。14B6は検波および低周波増幅用の2極、3極管。35A5は出力用5極管。35Y4は整流管である。

球はオークションで探しながら少しずつ手に入れていったのだが、もっとも手に入りにくかったのが14Q7と14B6。どんなに高くても手に入れるつもりならいつでも買える所はあったのだが、1本何千円も出して買うような気にはならず、ずっと安い球が出てくるのを気長に待った結果でもある。

ようやく揃った6本の球。メーカー名は消えているのがほとんど。製造されて60〜70年は経過するものだからきれいな物は望むべくもない。すべて米国製。日本で製造されたという話は聴かない。なので、純粋にアメリカの香りがする球なのである。

右端の整流管と出力管がやや背が高いほか外観からほとんど見分けが付かない。中の構造が見えないのが特徴といえば特徴だ。ハカマとセンターピンの材質はアルミのようである。センターピンの先っぽ付近に窪みがあって、これがソケットに引っかかり抜けにくいと言われているようだ。

クリックで拡大。

ネットで見つけた回路図。アメリカ製ラジオのほとんどの回路図はネットで見つけることができる。そのほとんどすべてはある個人がリライトしたもののようで図面の端っこにはいつも同じ名前が書いてある。実に見やすく役に立つ資料なのでありがたい。

日本には「真空管ラジオデータベース」というものもあるが、回路図の収録では遅れている。ここにはキャビネットに貼られているもののほか、雑誌などに掲載されたものしか掲載を認めていないためで、実際の回路から書き起こした手書きの図面などは掲載されない。だから修理の際にはあまり役に立たないことが多い。こういう仕組みはもう少しアメリカ方式を見習うべきだろう。

さて回路的には高周波増幅付きのスーパー。ただし高周波増幅の後の同調回路はなく、さほど高感度というわけではないようだ。バンド切替スイッチもPU入力切替もないので回路は単純である。

音質切替スイッチが独立して付いているのが変わったところ。出力トランスの一次側のバイパスコンデンサの容量を切り替えている簡単なもの。高域カットだけの機能に単独のスイッチを与えているところが理解できないところ。

さて電気系の修理を実際に始めよう。最初はぼろぼろだった電源コードを交換。次にペーパーコンデンサを点検する。ACラインコンデンサはあまり劣化していなかったがAC専用のコンデンサに交換。出力管のカップリングコンデンサは、電源を入れてからグリッド電位を測定して交換。

電解コンデンサは電源を入れる前のチェックで引っかかって交換することになった。テスターのメータの振れ方からかなり絶縁抵抗が悪化しているのが認められたのである。容量は40μFが2個。このコンデンサを覆うようにダンボールのケースがあってそれがシャーシの中に固定されていた。

通常ならばアルミケースの中にこのコンデンサを入れ込むのだが、この形のままダンボールのケースに押し込む。

クリックで拡大。

これだけの部品交換を行って電源を入れると一発で音が出た。なかなか感度のいいラジオだというのが第一印象。とても60年以上も前に作られたラジオだと思えない。日本の戦後直ぐのラジオなどと比べると部品の耐久性がまったく違うことを実感させられる。

IFTはコンデンサの容量を調整して行うタイプ。コイルのインダクタンスを調整するタイプがほとんどなのだが、調整のやりにくさはほとんど感じなかった。

バリコンを回転するとややノイズが出て不安定な動作となるのが気になった。たたき出しをやると確かにバリコンの配線なのか接触なのか、不安定要素があるようだ。回路図を見るとバリコンのフレームがAVCラインに接続されていて、その接続部で接触不良を起こしかけているようであった。バリコンとの接続箇所のビスを締め付けて安定した。

クリックで拡大。

シャーシの内部。ペーパーコンデンサで交換したのは2個だけ。ボリウムのガリもほとんど感じられず、電源スイッチの接触不良もなく、当時のアメリカの部品がとても耐久性のあるものであると実感した。

ここに来たときの色からするとやや白っぽくなったようだが、ヤニなどで汚れていたことを思えばこれが本来の色に近いのだろう。