これはまた大きなキャビネットのゼネラル製高周波一段増幅付きの七球スーパー。MT管だけれどもなかなかいい面構えに惚れてちょっとだけ奮発した。オークションの画像だけでは良く分からなかったが、しげしげと眺めてみるとあちこちひどい状態だ。

もともと裏蓋はなかったが、傾けて中を覗くとキャビネットの中でなにやら小さな木片がからから音を立てて転がっている。キャビネットを内側から補強しているあの三角柱の木片である。接着剤が劣化してほとんどが落下しているのだった。

接着剤の劣化の影響はキャビネットの補強材だけではなく、キャビネットそのものの劣化まで引き起こしていた。このように緩やかなカーブをつけたキャビネットは人気があるものだがそのほとんどが合板製だ。この合板を貼り合わせているのが接着剤であることは説明の必要もない。

このラヂオの修理は剥がれつつある合板の接着から開始する。四方および前面パネルまでが合板なので補修は全体に及ぶ。一度に接着できる範囲は画像のようなやり方でやるので限られている。したがってキャビネットがまともに触れる状態になるまでにはかなりの時間がかかることだろう。

ところでこの剥がれた合板の隙間に接着剤を押し込むのはけっこう難しい。一杯に広げてもせいぜい5ミリほどの間が開くだけだから奥の方にまで接着剤を流し込むのは何か道具が必要だ。おっちゃんの場合は使い古しのカッターナイフに接着剤をつけてぐっと奥まで押し込む方法をとった。それでも5センチほどが精一杯。全体的なぶよぶよ感を一掃するまでには至らないようだ。

クリックで拡大。

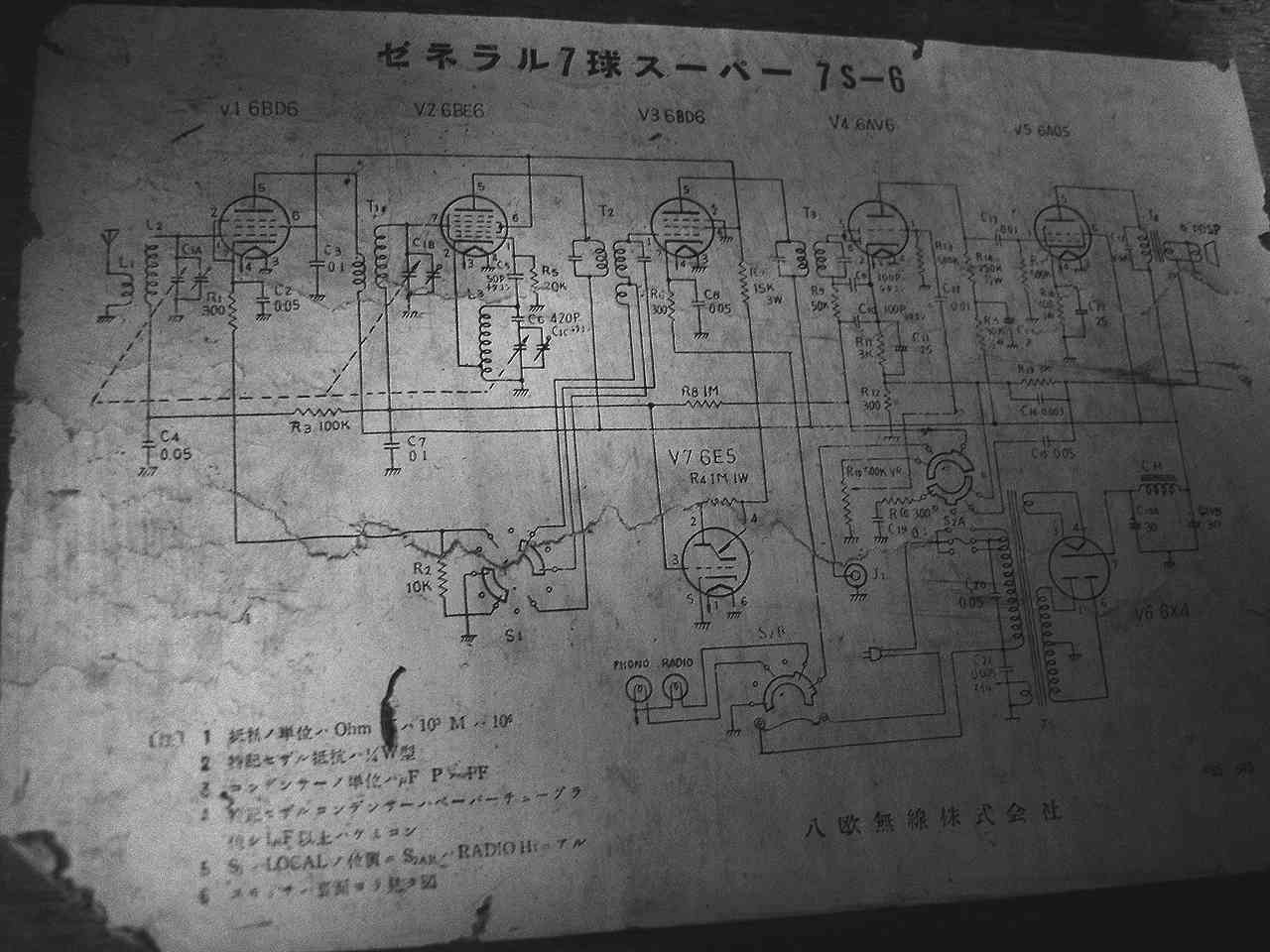

このラヂオの一番の特徴は贅沢な電源回路ということになろうか。6X4を使った両波整流回路にチョークコイルの採用でリップルの少ない特上のB電源を供給できている。そして出力管は高級セットにつきものの6AQ5。これで最大4W(無歪3W)の音声出力を可能としている。

また20センチのスピーカーの採用で高音質も売り物のひとつ。PU入力とラヂオの切替兼用のTONE切替も4ポジションが用意されている。

当然ながら高周波増幅付きなので高感度なのだが、同時に音質も追求するために感度の切替に合わせてIF帯域の切替もできるようになっている。

クリックで拡大。

定格表には糸掛け図もあわせて掲載されている。いつもはくっきりしているはずの検査印がほとんど消えているのは不思議。

参考までに言うとゼネラルの7Sシリーズは6機種がラインアップされていることが分かっている(真空管ラジオデータベースによる)。ただMT管を使ったものはこのラヂオだけである。

クリックで拡大。

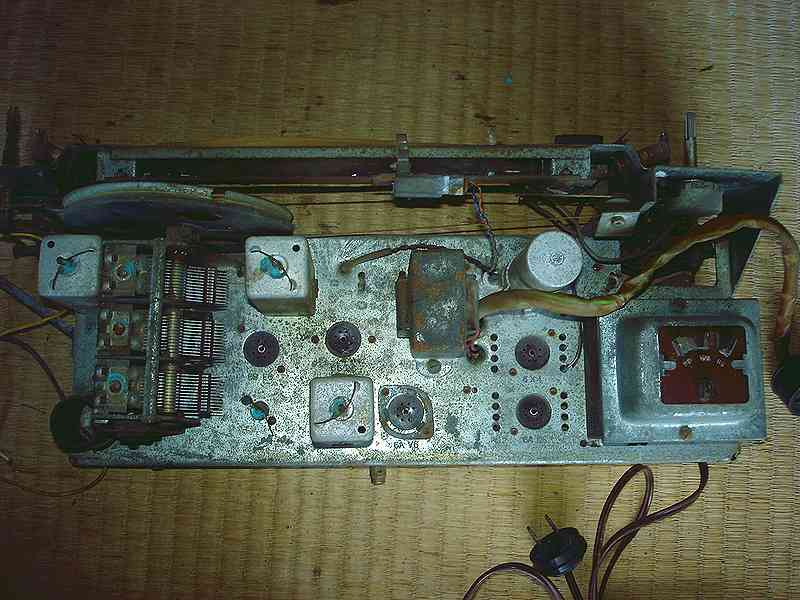

シャーシを上から見たところ。IFTが3本あるように見えるが左端のものは高周波増幅部からMIX部へ渡す段間トランスである。真ん中にあるトランスはチョークコイル。値ははっきりしないが10Hくらいだろうか。右端の電源トランスには電圧切り替え用のヒューズホルダが付いている。昭和32年製のラヂオなのにこういうヒューズ切替部があるのは珍しい。

画像では良く分からないがダイヤル指針の根元にはパイロットランプがあり指針とともにスライドするようになっている。これを含めパイロットランプの総数は7を数える。

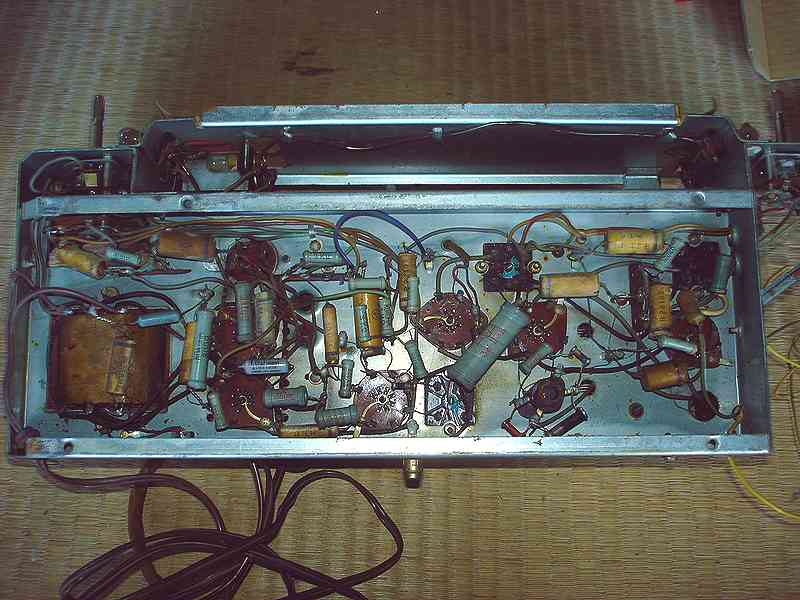

クリックで拡大。

シャーシの内部をみるとほとんど部品交換はされていない。ペーパーコンデンサの外装はどれも薄汚れているが実際のところは絶縁低下がさほど顕著ではない。とはいえ、ACラインに入っているコンデンサと出力管のグリッドに接続されるカップリングコンデンサだけは交換しておく。

後ろに突き出ているような端子はPU入力用。珍しくRCAタイプのピンジャックを採用している。

さて修理はキャビネットの修復と並行して電気系のチェックを始めたが、併せて前面グリルの清掃を行う。これだけはプラスチック製なのだが60年近い間に付着したヤニがびっしり付いていてとてもブラシで擦ったくらいではきれいにならない。エンブレムを外した部分だけが白く光ったように見え、すべての部分をここまできれいにしなければならないのだ。強い薬品を使えば早くきれいになるかもしれないのだが今回は手作業で挑むことにした。キャビネットの修復にはかなりの時間がかかるのでこっちもぼちぼちいこうという考え方だ。

それにしてもこういう形のグリルというのは掃除当番泣かせ。穴ぼこが多く、それだけ表面積が広いのである。これを手作業できれいにしていくと決めたものの、1週間ではとても終わりそうもないなあ・・・。

硬くなっていた電源コードを交換し、スピーカーと出力トランスを接続し、とりあえず電源を入れる。うんともすんとも言わない。何となくそんな気がしていたんだが、それはアンテナコイル付近の追加配線に気づいたからだ。

硬くなったアンテナリード線を交換したときにアンテナ線が妙な方向へ伸びているのである。そこは段間トランスの二次側、すなわちMIX管の入力だった。推測すると高周波増幅部が不調でそこをスルーにしたということか・・・。

さらに段間コイルを詳細に見るとB電圧がかかる一次側の端子間に2.5KΩの抵抗が加えられている。その抵抗を外して端子間の導通を当たると無限大。つまり一次側の断線である。かつての所有者は断線に対処するために抵抗を通してB電圧を供給したのだがそれではもちろん増幅された高周波は次のMIX部には届かない。

当然おっちゃんは段間コイルを外して断線の修復にトライしたのである。IFTなどは端子部で切れていることが多いのですぐに修理できるだろうと思っていたのだが、意外に断線箇所が複数に及んでいて簡単にはいかないことが判明した。さてどうするか・・・。

巻き直すのも骨が折れそうだと考えていたときにひらめいたのはIFTの流用である。都合よく同じ大きさのゼネラル製のIFTがあったことを思い出したのだ。これは解体したNo.16のラヂオから取り外したもの。

要領はIFTの二次側の巻線をほどいてインダクタンスを減らし、高い周波数で同調するように改修することだ。もちろん端子間に入っている150PF程度のチタンコンデンサは一次側も二次側も取り除いておくわけだ。

どれくらいほどけばいいのかは測定器でチェックしながら行う。こういうときにグリッドディップメータがあればいいのだが残念ながら持たないので、SGとレベル計を使って同調周波数をあたっていく。測定系の浮遊容量で多少の誤差は生ずるけれども、最終的にはコアの調整範囲に入ってしまえば問題ない。

コイルの最初の抵抗値を目安に半分ほどをほどき、430PFを抱かせたときの同調周波数をチェックして500KHzあたりに同調点が来るまで繰り返す。こうして一時間ほどでIFTから段間トランスへの改造が成功した(左側がほどいたコイル)。

新しく作った段間トランスを接続して期待を込めて電源を入れる。しかし期待は裏切られて何も音が出ない。段間トランスの二次側にドライバーを当てると電波を拾うのでいよいよ高周波増幅部の肝心な部分、つまり真空管がおかしいのではないかと疑い始めた。

箪笥の引き出しの中から運良く6BD6の代替管を見つけると電源を入れる。音が出るかどうか、半信半疑だったが、しばらくすると水の底から音が湧き出すようににぎやかに放送が聞こえ始めた。今度こそ期待を抱いて段間トランスの調整を始める。すると驚くほどに感度が上がりボリウムを一杯に絞らなければうるさいほどの感度を持つに至った。あまりに感度が良すぎて音が歪みがちになるのでアンテナは1mほどのリード線だけに留めることにした。

真空管が不良になった原因はよくわからないが、段間トランスの一次側が断線していたのでプレート電圧がかかっていない状態で長くスクリーン電圧がかかったことによる影響が大きかったのではなかろうかと推察している。

一週間の予定で始めたグリル状の前面パネルの清掃がやっと終わった。毎日少しずつ丹念に汚れを落としてようやく見違えるほどの白さを取り戻した。

つづいてツマミの複製を作る。ただ今年は思いのほかの寒さで作業が難航。型取り用のシリコーンも本体を構成するエポキシ樹脂も寒さで流動性が失われて作業性がことのほか悪い。温水で暖めながらなんとか型は取ったがエポキシ樹脂が急速に固まりすぎてできたツマミや軸が非常に脆くなるという問題が発生。とくに脆弱なのが軸の部分で何度やってもうまくいかず、これだけは既成のツマミから流用することにした。四苦八苦してようやく寒さの中で形ができたのがきょうである。

形が出来上がったツマミに色を塗る。今回は上出来である。ツマミの色がこげ茶でオリジナルの色に似たスプレー缶があったのが幸運だった。そして今回使用した金色のペイントがなかなかいい雰囲気で真鍮の光沢感がまずまずでている。

長い修復作業もこの裏蓋作りが最後となる。大きなキャビネットだけに広い板の準備が必要となる。これは倉庫の中で見つけた古いMDF。最近のホームセンターなどで手に入るMDFは両面が滑らかなものばかりだがこの板は裏が凸凹なので古風な趣がある。

すっかり顔が白くなった完成写真。ひと月もかかった修理も久しぶり。キャビネットの傷みはずいぶん元に戻したつもりで、あと10年ほどは現役で活躍できそうである。