(補修前)

| メーカー | ナショナル | 型名 | QS−600 |

| サイズ | 44×24×18 | 受信帯域 | MW |

| 真空管 | 6WC5,6D6,6ZDH3A,42,80BK |

| 現在の健康度(★=10%) | ★★★★★★★★★(90) |

| 持病 | ボリュウムのがり |

| オリジナル度(★=10%) | ★★★★★★★(70) |

| 交換部品(除真空管) | 電解コンデンサ ツマミ |

| 修理記 | 作成中(公開) | 落札価格 | 3,400 |

補修後

巣立

| 7 |  (補修前) |

|  補修後 巣立 |

さて、ラジオクリニックの次なる患者だ。一目かなりの重症である。届いた時から梱包が雑なこともあって、真空管は中でコロコロ転がり、スピーカーはネジ1本でかろうじて止まっていたという代物。真空管をよくよく眺めるとまったく型番が違うものが5本中2本あった。電源コードが切られていたのにもうなずける。これはまるで心肺停止の状態の患者である。

ただ人間と違って交換部品を用意すれば生き返るのが真空管ラジオのいいところ。ラジオの顔とも言えるダイヤル板を眺めると上に民放局のコールサイン、下にNHKのコールサインがずらりと並んでいる。民放のコールサインはちょっと覚えていないのだが、NHKのコールサインならばだいたいのところは諳んずることができる。AK、BKはどなたでもご存知の東京、大阪。CKは名古屋、FKが広島、GK=熊本、HK=仙台、IK=札幌、LK=福岡、SK=北九州、ZK=松山。これらのコールサインが並んでいるけれども実は現在ではこれは指標とはならないのである。

ただ人間と違って交換部品を用意すれば生き返るのが真空管ラジオのいいところ。ラジオの顔とも言えるダイヤル板を眺めると上に民放局のコールサイン、下にNHKのコールサインがずらりと並んでいる。民放のコールサインはちょっと覚えていないのだが、NHKのコールサインならばだいたいのところは諳んずることができる。AK、BKはどなたでもご存知の東京、大阪。CKは名古屋、FKが広島、GK=熊本、HK=仙台、IK=札幌、LK=福岡、SK=北九州、ZK=松山。これらのコールサインが並んでいるけれども実は現在ではこれは指標とはならないのである。

ラジオの周波数は何度か変更となっている。たとえばJOLKのマークが540のところにあるが、これが数年後には610に変更となった。そして現在では612KHzとなっている。当初は10KHz間隔だったのだが、国際的に需要の多い周波数のため9KHz間隔に変更された結果である。だからほとんどの局はこのダイヤル指標通りに合わせても受信できないのだ。しかしこの1枚の板でラジオの歴史を垣間見ることができるのは実に興味深い。

修理の話に戻ろう。予備の真空管を差し、電源コードを付け替え、電源スイッチの接触を接点復活剤で使える状態に戻し、大きすぎるヒューズを規定の1Aのものに交換する。これで電源を入れてみる。するとバチバチという音が出て整流管が青い放電を始めた。これもだめか。結局、今回のラジオで使える真空管はたった2本だった。(ただこの文章を書きながら思いだしたのだが、差してある真空管は80という全波整流管。そして正規の管は80BKという半波整流管。80BKが使っていない脚を中間端子として6ZDH3AのB電源が使っていた・・・ひょっとしたら真空管が悪かったのではないかもしれん・・・)

整流管を予備(12F)と差し替え電源を入れる。しばらくすると意外なほど簡単にきれいに受信できた音が流れ出た。外観のひどさにくらべれば中味は大丈夫だったのだと安堵する。この分ではこの患者の退院も早かろうと考え始めた矢先のことだった。スピーカーからボボボボとすごい音が出始めた。

ボリュウムを絞ってもだめ。電源を入れ直してもだめ。真空管を替えてもだめ。これはいわゆるモーターボーティングという低周波発振の症状である。電源回路、おそらくはコンデンサの不良が原因で起きるらしい。いろいろ調べていくとB電源(高圧回路)が絶縁不良の状態を示していた。おそらく久しぶりに電源をいれたショックで電解コンデンサがダメージを受けたのだろう。

ボリュウムを絞ってもだめ。電源を入れ直してもだめ。真空管を替えてもだめ。これはいわゆるモーターボーティングという低周波発振の症状である。電源回路、おそらくはコンデンサの不良が原因で起きるらしい。いろいろ調べていくとB電源(高圧回路)が絶縁不良の状態を示していた。おそらく久しぶりに電源をいれたショックで電解コンデンサがダメージを受けたのだろう。

4個ほどの電解コンデンサをひとつにまとめたのがブロックコンデンサである。このラジオのそれは端子ではなくリード線が直接部品まで伸びているのだが、そのリード線がコンデンサの出口でどれもボロボロ状態だった。この当時のナショナルラジオの特徴はリード線の被覆がボロボロになっているものが多いこと。端子方式ならばリード線を替えるだけで済むがこのコンデンサは全部そっくり入れ替えが必要だ。

さっそく電解コンデンサの予備を探したのだが、あいにく買い置きがない。そこで福岡の中心部、天神まで重い腰をあげて自転車を走らせる。これが師走の30日のことであった。

ブロックコンデンサがだめな場合、その代用品となるものは現在では作られていないので、個々に新しい電解コンデンサを付け直すことになる。ただ、真空管やIFトランスと並んでシャーシ上の重要な構造物であるからブロックコンデンサのケースは取り外したくない。

そこでケースの中に新品の電解コンデンサを4個入れ込んで見かけ上は変わらないように細工を施すことにした。まずは、古い電解コンデンサの中身を引っ張り出すことにする。これがなかなか簡単のように見えて大変なのだ。言葉で説明するのは難しい。実際にやってみないとわからない。

そこでケースの中に新品の電解コンデンサを4個入れ込んで見かけ上は変わらないように細工を施すことにした。まずは、古い電解コンデンサの中身を引っ張り出すことにする。これがなかなか簡単のように見えて大変なのだ。言葉で説明するのは難しい。実際にやってみないとわからない。

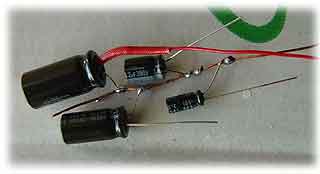

なんとか30分ほどかけて少しずつ中身を出したのがこの写真。最後は茶色の固まりがゴボッと外れてきた。スカスカになった筒の中を収納スペースとするわけだ。

コンデンサの容量はできるだけオリジナルのものに近づけたい。350Vの耐圧がある20μF、10μF,2μF、そして50V耐圧の5μFの構成である。

コンデンサの容量はできるだけオリジナルのものに近づけたい。350Vの耐圧がある20μF、10μF,2μF、そして50V耐圧の5μFの構成である。

リード線は指定の色を選ぶ。20μには赤の線、10μは黄色、2μは緑、そして5μには白の線を接続する。昔はこんないい線材はなかったなあ。当時からすればずいぶん細いこの線が半田ごての熱では容易に溶けないというのが素人にはありがたいのだった。

リード線は指定の色を選ぶ。20μには赤の線、10μは黄色、2μは緑、そして5μには白の線を接続する。昔はこんないい線材はなかったなあ。当時からすればずいぶん細いこの線が半田ごての熱では容易に溶けないというのが素人にはありがたいのだった。

コンデンサを接続し直すと嘘のようにきれいな音が復活した。剥き出しのスピーカーで聴く音だけども欠点が感じられないいい音だと思う。電気的な修復はこれでほぼ完了。あとは外観の手直しが残るばかり・・・。

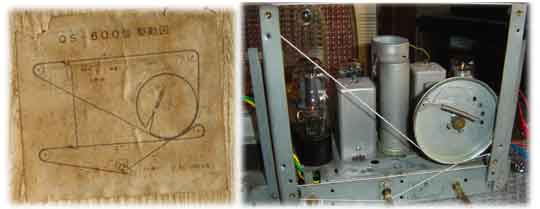

いや、その前にダイヤルの糸掛け作業が残っていた。ご存知かもしれないがこの当時のラジオには糸掛けの要領を説明する図がキャビネットの中に貼ってある。このラジオにも幸いなことにこの糸掛け図が残っていた。この図がなければとても再現が難しい掛け方であった。普通は周波数の指針がダイヤル糸の1箇所で接続されているのだが、このラジオは2箇所で接続されている。長い指針をスムーズに動かすためにこの方式が考え出されたのであろう。

いや、その前にダイヤルの糸掛け作業が残っていた。ご存知かもしれないがこの当時のラジオには糸掛けの要領を説明する図がキャビネットの中に貼ってある。このラジオにも幸いなことにこの糸掛け図が残っていた。この図がなければとても再現が難しい掛け方であった。普通は周波数の指針がダイヤル糸の1箇所で接続されているのだが、このラジオは2箇所で接続されている。長い指針をスムーズに動かすためにこの方式が考え出されたのであろう。

複雑な糸掛け機構だったので通常ダイヤル糸として売られている1mほどの線では長さが足りなかった。仕方なくタコ糸を流用するのだが、なにやら危なっかしい。ばねの張力をフルに生かしてなんとか回転したのにはほっと安堵した。やっぱりダイヤル糸専用の糸が必要だね、と思うとヤフオクでさっそくダイヤル糸販売の出店を訪ねて注文を完了したのであった。